東京電力 海洋生物飼育実験へのコメント

東京電力 海洋生物飼育実験へのコメント

2025年4月14日

NPO法人原子力資料情報室

東京電力は、2025年3月31日をもってALPS処理水を使った海洋生物の飼育試験を全て終了したと発表した。飼育試験の目的は「ALPS処理水の海洋放出にあたり、海洋生物の飼育試験を実施し、その状況を「目に見える形」でお示しすることを通じて、放出する水の安全性をお伝え」することとされた。

この試験は2022年3月、ヒラメ(約100匹)の飼育が発電所内で開始されたことからはじまり、慣らし飼育を経てトリチウム濃度を1500Bq/L以下に調整したALPS処理水が水槽に添加されたのが10月3日だった。ヒラメのほか、アワビ、藻類のアオサとホンダワラが試験に用いられた。発電所周辺の海水(汚染なしとみなす)と、ALPS処理水を含んだ海水での比較飼育と、飼育中にトリチウム濃度環境を変化させながら、任意の時間経過で生物を一部取り出し、生体内のトリチウム濃度(自由水型トリチウム(FWT)および有機結合型トリチウム(OBT)[1])の時間変化を観測した。

東電のウェブサイト「処理水ポータルサイト」では、飼育試験のページが開設され試験状況がまとめられている。現在は終了したが飼育の様子はリアルタイムライブカメラで配信され、飼育日誌や月報も公開された。なお、2023年7月6日にはALPS処理水海洋放出に先立ち、IAEAのグロッシー会長が試験場に視察に訪れた。

「飼育状況の結果」のページの目立つ位置に、まとめとして以下が書かれている。

(1) ヒラメ体内のトリチウム濃度は、育成しているALPS処理水を含む海水のトリチウム濃度以上にはならない。【トリチウム取込試験】

(2) 一定期間で、育成環境の海水と同じくらいの濃度に保たれる。【トリチウム取込試験】

(3) その後、通常の海水へ戻すと、時間の経過とともにヒラメ体内のトリチウム濃度が速やかに下がる。【トリチウム排出試験】

(1)(2)(3)から、ヒラメ体内において、トリチウムが蓄積・濃縮されないと考えています。

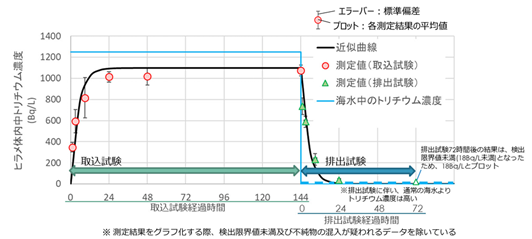

月報「3月時点の海洋生物飼育試験に関する報告[2]」(2025年)を元に、詳しく結果を見ていきたい。表示されているグラフ(図1)をみると、確かにトリチウム海水(約1250Bq/L)水槽にいれられたヒラメは速やかに体内のFWT濃度を上昇させるが、一定値(水中トリチウム濃度を超えない値)で変化が観測できなくなった。その後、通常の海水環境に入れられると体内トリチウム濃度が減少し、72時間後には検出限界値未満となった。濃度変化は取込みも排出もおおよそ24時間で平衡に達した。

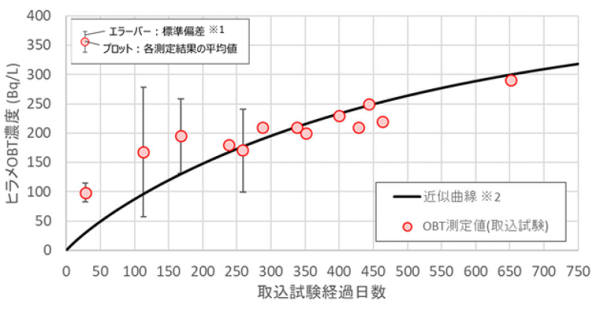

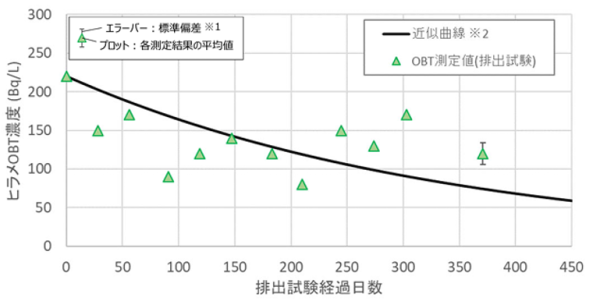

OBT濃度の調査では異なった結果が得られた(図2)。FWT試験とは横軸の単位が異なることに注意してほしい。この調査は、トリチウム海水(約1250Bq/L)水槽中でヒラメを飼育し、13回に分けて数匹ずつ取り出し、体内OBT濃度の測定をおこなったものだ。体内OBTが右上がりの濃度変化が継続したまま、一定値に達する前に650日間の取込試験を終了したようにみえる。最終日である650日後には体内OBTが300Bq/Lまで上昇した。その後、排出実験として通常海水に移した後の観測では、はじめの100日程度まではやや変化が早めの濃度減少がみられるものの、その後、濃度は上下しながら推移し、最終日である約1年後には、体内OBTが約120Bq/Lとなって試験を終了したようだ[3]。通常の海水で飼育されたヒラメの生体内のOBT濃度はゼロに近いと考えられることから、ここから言えるのは、一度上昇した体内のOBTは1年が経過しても元通りには減少しないということなのではないか。

図 2 ヒラメのOBT濃度変化

「飼育状況の結果」のまとめだけを読めば、魚の体内のトリチウム濃度は時間とともに減少するとあり、安心につながる事実が確認されたかのような印象を与える。しかし漁業において魚は捕獲した日の早いうちに流通にのせることを考えると、きれいな海水で飼育しながら排出を待つという手間はかけられない。この調査の結果は、トリチウム濃度の高い海水域に生息する魚は海水のトリチウム濃度に応じた取込がおこなわれるということが確認されたということであり、ALPS処理水による海洋汚染の魚類への影響がないことが証明されてはいない。よって当初の目的である「放出する水の安全性をお伝え」することはできない。

それだけではない。重要なのはこの試験が複雑な自然環境を再現したものではないということだ。試験では水槽の中に海水と対象生物のみを入れて飼育したが、実際の海の中はさまざまな生物が多様に共存し食物連鎖を構成している。今回参照した月報には一切、餌の情報が出ていないが、生体内の放射性物質濃度を調査したいならば、餌こそが重要な因子になるはずだ。そこで、日報に掲載されている写真をヒントに見ていくと、いくつか給餌の写真が見つかった。どうやら市販の乾燥人工飼料を与えていたようだ。

図 3 ヒラメへの給餌の様子(日報より)

ヒラメは肉食魚で、砂に隠れて獲物を待ち伏せし、近づいてきた魚類を捕食する。仔魚期は小型の動物プランクトンを、大きくなると小魚を食べるという。海洋生物の食物連鎖の底辺を支えるのは植物性プランクトンだ。植物性ブランクトンは光合成をおこない、FWTをOBTに変化させ体内に取り込む。植物性プランクトンに含まれる物質は食物連鎖で上位の生物に取り込まれる。放射性物質で汚染された環境の中で一切汚染されていない餌だけを得ることは不可能である。今回の飼育試験は、自然界のうち人間が取り扱いやすい一部のみを切り取った不自然な環境でおこなったと言わざるを得ない。

東京電力がアピールしたいALPS処理水の安全性は、この試験で証明することはできない。また、放射能汚染されていない餌を使用した飼育試験は、東電に都合の良い結果を得るためにおこなわれたという誹りを免れない。

複雑系である自然界を人間が制御・予想することはむずかしい。そのことに真摯に向き合い、これ以上の意図的な環境汚染をしないことを求めたい。

(以上)

[1] 自由水型トリチウム(FWT):生物の体内で水の形で存在しているトリチウム

有機結合型トリチウム(OBT):生物の体内で、炭素などの分子に有機的に結合しているトリチウム

[2]www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/breedingtest/pdf/2025/202503.pdf

[3] なお、FTW試験のグラフには検出限界値が188Bq/Lと記載されているが、OBT試験のグラフには記載がない。もし、同等の検出限界値で調査を行ったとすれば実験設計が不十分だといえる。