瑞浪超深地層研究所見学 地下500mは暑かった

『原子力資料情報室通信』第544号(2019/10/1)より

岐阜県瑞浪市に、瑞浪超深地層研究所(以下、地下研)の見学に出かけた。地下500mまで立坑を掘って、研究を続けている。深さ500mの見学の機会に恵まれないできたが、今回、それが実現した。配布されたパンフレット「特集瑞浪超深地層研究所」(2018年7月)や説明員の話を交えながら、研究所の様子を報告したい。

瑞浪ってどんなところ

瑞浪の地名の由来は、市のホームページによれば、土岐川の南、稲穂が瑞々しく波打つ町ということで名付けられた。瑞浪市民公園の一角に化石博物館があり、1700万年の世界へようこそと、さまざまな化石が展示されている。ここは、2000万年~1500万年前には海だったところである。化石が多く産出する地層は瑞浪層と呼ばれる堆積層である。厚いところでは600mほど。市民公園のいちばん奥に地下研があるが、そのあたりでも170mの厚さがある。

今の地図を念頭に想像してしまいがちだが、2000万年前には現在のような日本列島はなく、プルームの上昇で日本海ができ始めた頃であり、日本列島のもととなる陸の一部が大陸から別れ始めたころだ。

瑞浪層の下には花崗岩があり、これは土岐花崗岩と呼ばれている。7000万年前に形成された花崗岩との説明。土岐花崗岩は亀裂の多い「上部割れ目帯」とさらに亀裂の多い「割れ目集中帯」と「下部割れ目低密度帯」とに区分されていた。説明を受ける建物のロビーに、ボーリングコア*や深さごとに採取された岩石(3kgくらいの大きさ)の展示などがあるが、その中で目を引く一つに、「研究坑道における壁面スケッチ」の模型がある。6.5m内径の坑道が2cmほどに縮尺されている。スケッチは割れ目を忠実に写したもの。説明を聞くまでは、古びて亀裂が入ったのかと思っていた。改めて割れ目だと聞くと、なんと多いことか。主立坑の300m~400mにかけては非常に少ない、また坑道では500mが比較的少ないが、これ以外は亀裂だらけという印象を受けた。

かつての海のなごりか分からないが、500mより深い地層では塩分を含んだ帯水層があるようで、坑道を作ったことで水の流れができて、より深いところから吸い上げる結果になり、塩分濃度が少し増えているとのことだった。水は高いところから低いところへ流れるのは地表での常識だが、地下の坑道では四方八方から流れるということか……。

地下研の歴史と経緯

日本原子力研究開発機構(以下、機構)は、今の地下研の近くの瑞浪市月吉区正馬様の土地を買い取り、95年に研究所建設計画を公表したが、区民の強い反対運動などで建設できないでいた。そんな中、2001年に瑞浪市側から現在の市有地が代替案として提示された。機構は02年に借地契約を結び、03年から立坑の掘削に着手した。借地契約では、研究期間を20年としていて、2022年1月までに埋め戻して返還する内容である。放射性物質を持ち込まないことも盛り込まれていた。

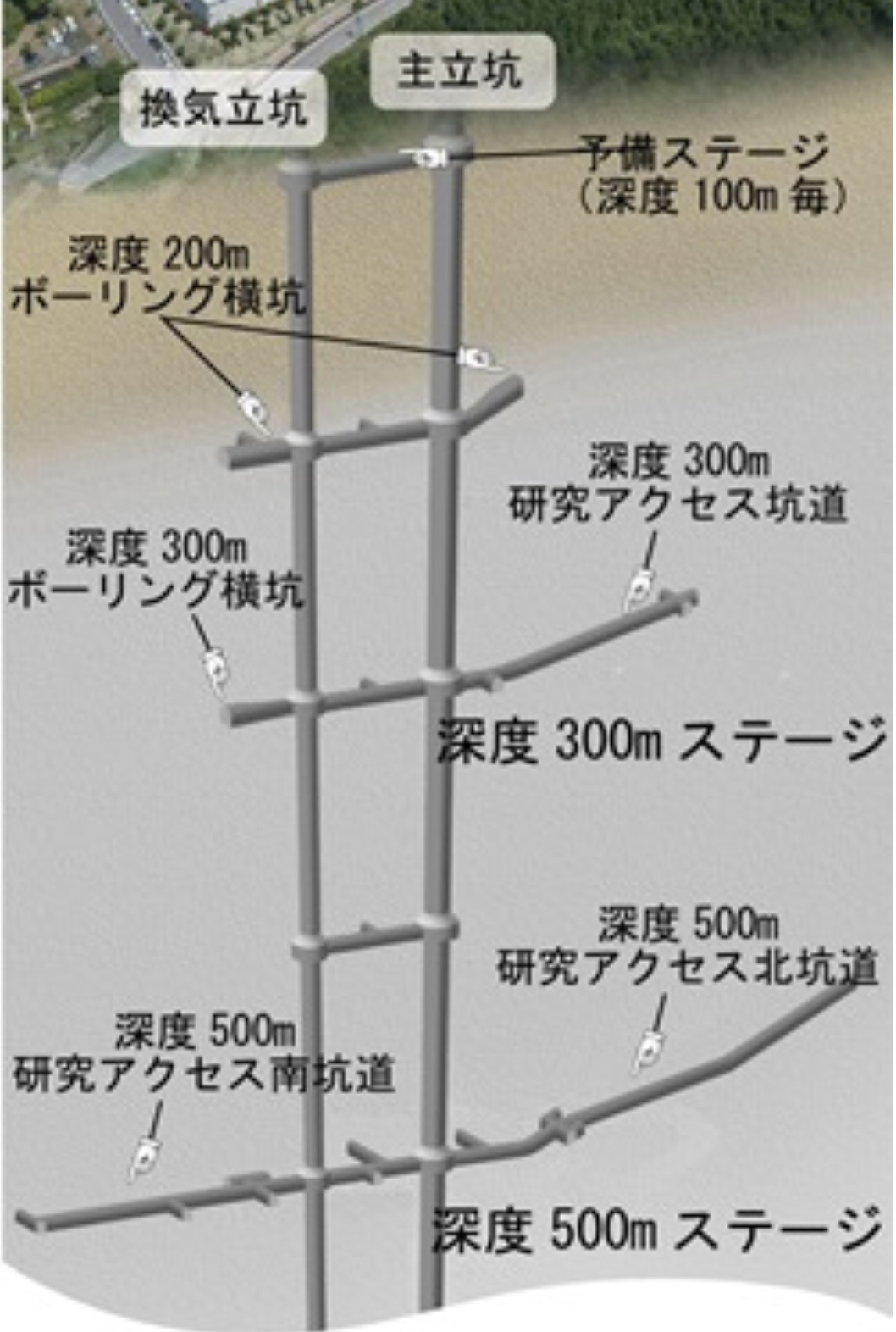

当初の計画では1000mまで掘り、500m地点と1000m地点に研究用の坑道を設置する計画だったが、掘削が予定通りに行かず変更を余儀なくされ、現在は300mと500mのところに研究坑道が作られている(イラスト参照)。300mまでの掘削は09年までに、500mの研究坑道が完成したのは14年のことである。

発破で掘り進む

地下研には2本の立坑と100mごとに坑道が掘られている。立坑は主立坑と換気用の2本あり、主立坑は直径(内径)が6.5m、換気立坑は4.5mで、100mごとに両立坑をつなぐ坑道(「予備ステージ」とよぶ)が掘られている。このうち主たる坑道は研究坑道と呼ばれ、深さ300mと同500mに作られている。研究坑道の長さはそれぞれ約160mと約300mである。これらの掘削はダイナマイトを使った発破工法で掘られている。関係する重機には「制作者:(株)三井三池製作所」のプレートが見えた。炭坑で使われてきた技術を導入している感じがした。立坑では1回の発破で1.3m掘ることができ、2回の発破ごとに厚さ40cmのコンクリートで回りを固めていく。どれだけの火薬をどの位置に詰めるかの基本マニュアルがあるようだが、現場の地盤を見て火薬を詰める位置や量を決める職人技が本領を発揮するという。

地層処分の実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)のポンチ絵ではトンネルボーリングマシーンが使われているが、数百メートル程度の掘削ではコストに見合わないそうだ。

爆破による周辺岩盤への影響は穴の内径と同じくらいになるとの説明だった。これは掘削影響領域と言われる。影響の判断要件によるが、亀裂による地下水への影響という観点からは、6.5mの内径であれば約3mが掘削影響領域となるという。なお、NUMOの包括報告書では1mと仮定している。

坑道は発破1回ごとに対策するようだ。具体的には、ロックボルトを打ち込んだり、コンクリートを吹き付けたり、崩れそうなところはボンドで補強(「シリカレジンによる地山安定化対策」と表現)する。NUMOが2018年11月に公表した包括的技術報告書(以下、包括報告書)では、ロックボルトで坑道は剣山のようになっていたので、そんなに穴だらけにするのか、と疑問に思っていた。実際に見てみると、やはり500m坑道では周方向に1m間隔くらい、坑道に沿っても1.5m間隔でロックボルトが打ち込んであった。長さを尋ねたが、説明者は把握していなかった。一般には2~3mの長さのボルトで、岩盤の状況で使い分けるという。

大量の湧水で冠水

2006年に地下140m程度のところで大量の湧水が発生してしまった。これにともない地下水にフッ素やヨウ素が多く混じるようになり、環境排出基準を上回るようになってしまった。想定外のことだったので、駐車場を潰して浄化設備を設置することになった。工事の期間中に2つの立坑と100mに作られた両立坑間の「予備ステージ」が水でほぼ満杯になってしまったという。

ちょろちょろ流れる地下水

地下研は地下水が豊富で、機構も研究所を設置するときにこれほど多いとは想定していなかったと思われる。湧水は一時的で短時間のうちに収まると考えられていたが、現在まで出つづけている。その量は現在、1日あたり約800トンに達している。

立坑や100mごとの予備ステージ、研究坑道の岩の割れ目からちょろちょろと出てくるのを集めると、そんな量に達するのだ。ちなみに2つの研究坑道では地下水が水道の蛇口から流れているような感じで流れていた。一気に300mや500mを汲み上げられないので、100mごとに汲み上げ中継点を設けて地上まで運んでいる。

図面を見ると、主立坑は断層に沿って掘られている。2つの研究坑道と交差する場所では、断層が動いてできる粘土質の破砕帯が、断層を挟んで20mにも達している。これから考えると、20mの破砕帯は過去に相当活溌に活動した結果としてできたのだろう、と思った。その部分では水の流れが遮断されていると言っていた。破砕帯は水の流れ道だろうと思っていたので、この話は意外だった。

地下は暑かった

地下へ行くための服装は、下着の上に上下が一つになったつなぎを着て、ゴム長を履き、ヘルメットに手袋という出で立ちだ。下へ落とすと事故につながりかねないので、ロッカーの鍵とか緊急時の連絡用携帯電話など全てを首からぶら下げた。

ついつい地下は寒いだろうと思ってしまうが、それは地表から数十メートル程度で、その後は深くなるに従って気温が上がる。100mあたりどれくらい温度が上がるかを地温勾配というが、地下研では2℃/100mという値が得られている。500m降りると10℃上がることになる。実際には空気を送り込んで換気しているので、理論通りにはならないが、この日は地表温度が27℃、500m地下は34℃だった。説明員は汗をびっしょりかきながら、湿度は100%と説明していた。蒸し暑い。決して快適な空間ではなかった。この中での作業が非常に困難をともなうことが想像できた。

放射性廃棄物ワーキンググループのとりまとめでは、地下の作業環境として、労働安全衛生法規則で37℃となっていること、換気あるいは冷房を考慮して地下の気温が45℃を超えないことを確認している。この日の瑞浪の気温があと3℃高ければ、37℃に達してしまっていただろう。

厳しい環境だからだろう、所々に水飲みタンクがおいてあった。また、ここには緊急避難場所があり、坑道の両側に分厚い鉄の扉がついており、緊急時にはこの中に避難するという。水や食料やトイレなどが用意されていた。何日分あるのかの質問には、その時の人数によるとの返事。地表で停電すれば、非常用電源装置が働くと説明してくれたが、とても長く居られる場所ではないと思った。

500m地下の様子

300m坑道は簡易エレベータがそこで止まるが、500mの場合は下までは行かず、92段のらせん階段を降りて、坑道に達する。まだ新しいからか、バクテリアの活動はそれほどでもなかった。他方、300mの研究坑道ではバクテリアが繁殖し、壁は緑色で(蛍光灯の光によって光合成をしているのだろう)、水が溜まっている床には藻が繁殖していた。このバクテリアは地下の微生物かと思って尋ねたら、地表から空気に混じって入り込み繁殖したものとのことだった。また、湿度が高いこともあり、鉄製の重機などに錆が多く見られ、地下水の多い地域での処分場建設は難しいことを実感した。

岩の亀裂にそってセメントを高圧で流し込んだグラウトから、水と一緒にアルカリ分が溶け出して真っ白になっているところも多かった。

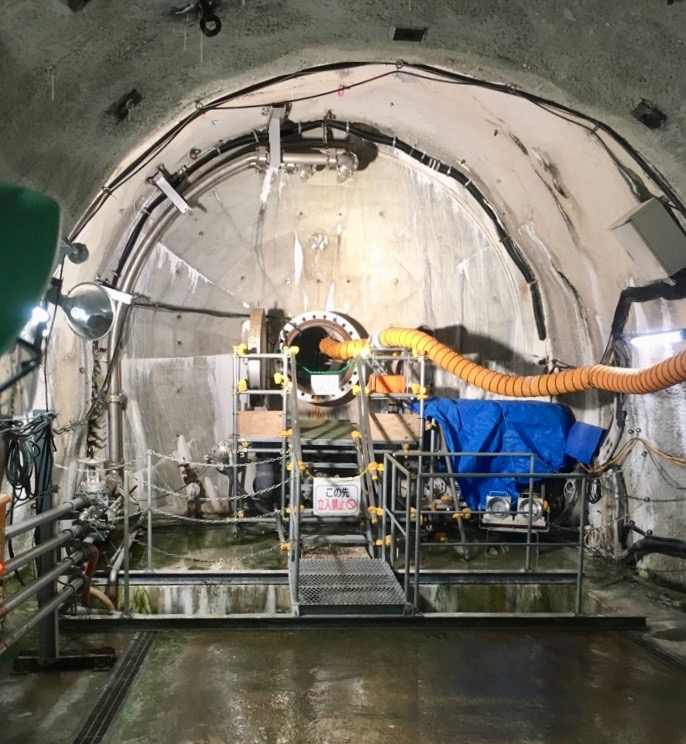

500m研究坑道では、再冠水試験の現場(左下写真)を見学した。埋め戻し研究の場所もあったのだが、それは見学対象になっていなかった。再冠水試験とは、縦横5mほどのアーチ型の坑道に、厚さ1.5mから2.5mのコンクリートの凹型の壁を設置して、坑道内を水で満たして、その影響を調べる実験とのこと。900m3ほどの水を使うのだが、地下水で満たされるのを待っていると時間がかかるので、壁に穴をあけて水を送り込んだ。掘削前には38~40気圧くらいだったが、掘削後は15気圧程度にまで下がり、この試験で31~38気圧まで回復、その後は25気圧程度で安定した。完全な水中なら500mの深さでは50気圧になるはずであるが、実際にはそうなっていない。掘削前との圧力差の6~13気圧は岩の割れ目から出て行ったのだろうという説明であった。

止水壁の中心に50~60cmの円形の扉があり、人が出入りできるようになっている。既に水は抜かれていた。埋め戻し時に止水壁を壊すか、中心の穴を使って砂を送り込むか、工法はまだ決まっていないという。

埋め戻し

瑞浪の埋め戻し計画では、基本的に砂を使う。研究の始まりは1962年に旧通産省地質調査所がウラン鉱床の露頭を発見したことが始まりで、この辺りには、商業レベルになるほど濃度が高くないが、それでもウラン鉱石を含む地層がある。瑞浪層と土岐花崗岩の境目あたりにその層がある。立坑掘削時に出たウラン濃度のやや高い残土が地下研の残土置き場に保管されており、これを500mの地下に埋めることになっている。これ以外の埋め戻しは砂を利用するという。返還までの工期と費用を優先するから、砂を使うのである。海砂を使ったら地下の環境がずいぶんとみだされるのではないかと疑問をぶつけたが、まだ未定との返事であった。

地層処分計画での埋め戻しは、地下水の流れを掘削前と同等のレベルに戻すことを目指しているので、これでは埋め戻しの研究にはならない。この点を幌延深地層研究所の研究終了・埋め戻しを求めた話し合いに同席した時に機構に問うたところ、埋め戻したあとに酸素が少ない地下環境(還元雰囲気)に戻ることは確認できるとの返答。後付けの理由という印象だ。詳細が決まっていないので、地層処分で重要な役割を果たすとされている止水プラグの設置などが不明だ。工期短縮や費用緊縮からの砂利用は、借地契約が延長できるのではないかと安易に考えていた結果ではないかと疑われる。

報道によれば8月2日、瑞浪市との協議で埋め戻しのあと、環境のモニタリングを5年間継続して、2027年までに建屋の基礎も取り除いて更地にするとの計画が合意された。

1時間もぐって被ばく

線量計は身につけなかったが、地下に行くに際して、説明者からラドンの影響で少しは被ばくすることを伝えられた。その線量は7マイクロシーベルトとのこと。18年度の300m研究坑道のラドン濃度は、空調が行われている状態で、平均の最大値が627ベクレル/m3、最小値が129ベクレル/m3。これから計算した被ばく線量だ。

終わりに

紙の上では分からないことが現場をみることでいろいろと実感できた。安全な地層処分は可能だと宣伝されているが、本当に安全といいきれるのか、疑問がわいてきた。すくなくともこのように地下水の豊富な場所は避けなければならないと感じた。

(伴英幸)

*ボーリングで地層から抜き取った円柱の試料。