六ヶ所再処理工場周辺に分布する海成段丘と活断層評価‐原子力規制委員会による審査の問題点‐

『原子力資料情報室通信』第592号(2023/10/1)より

東洋大学の渡辺満久教授(変動地形学)は『科学』2019年12月の論文の冒頭で、「下北半島の東方海域には、長大な大陸棚外縁断層が存在しており下北半島東部の全体の隆起はこの活断層の動きによるものであると考えられている。この長大な活断層は南方で分岐し、その一つが六ヶ所原子燃料サイクル施設の直下へと連続しており、その敷地近傍の土地を大規模に変形させている」と述べている。

本誌第545号(2019/11/1)の「六ヶ所再処理工場と活断層 」において簡単に紹介したとおり、六ヶ所原子燃料サイクル施設の直下へと連続しているのが六ヶ所断層であり、 敷地近傍の土地の大規模な変形が六ヶ所撓曲である。渡辺教授の上記の論文などをもとに

・海成段丘の成因としての活断層を基準地震動の策定の際に想定していないこと

・日本原燃(原燃)の段丘区分が間違っていること

について説明する。

海成段丘の成因は地震性の隆起 六ヶ所再処理工場がある下北半島はそのかたちをマサカリ(鉞)にたとえられることがある。マサカリの柄(え)にあたる部分には、太平洋側にも陸奥湾側にも、海岸線にそって階段状の地形である海成段丘がびっしりと張り付くように分布している(図1:「日本の海成段丘アトラス」、1/20万図幅(野辺地)より)。

図1 下北半島における海成段丘(12万-13万年前に形成)の分布(画像クリックで最大表示)

海成段丘は、過去の海岸線付近の浅い海底が干上がってできた階段状の地形である。海成段丘面の標高は、気候の変化で生じる海面の上がり下がりと地殻変動で生じる地面の隆起運動との合計できまる。

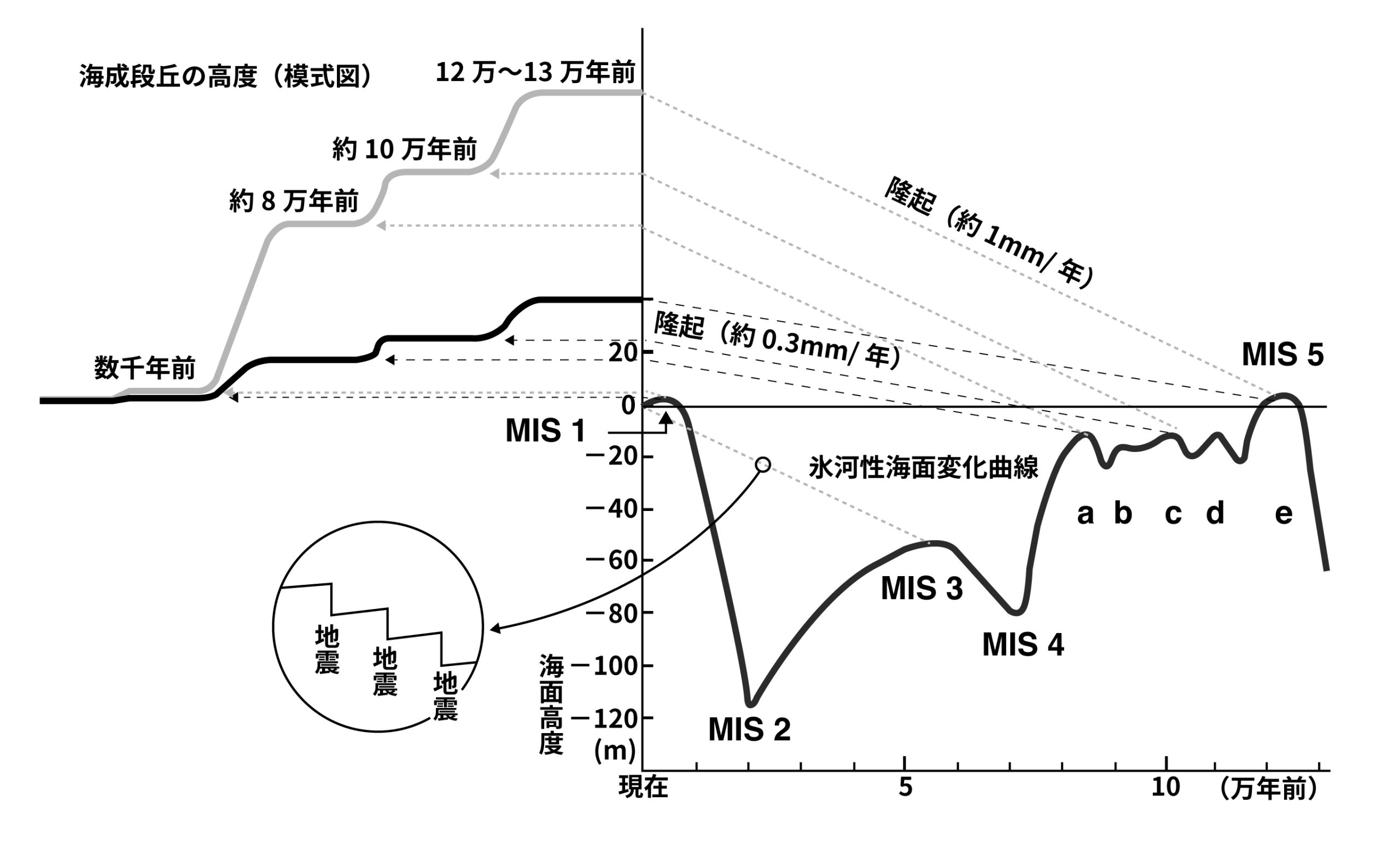

寒い時期になると海から蒸発した水が大陸の氷河の発達につかわれるため氷河期には海水量が減って海面は下がり、 温暖な時期には氷河が溶けて水が海にもどるため海水量が増えて海面は上がる。この海面変化のようすを約14万年前以降について示したのが図2である。また、2種類の破線で、約1mm/年と約0.3mm/年の平均隆起速度で陸地が隆起した場合の現在の到達点と海成段丘の高度の模式図をあわせて記した。

図2 海面変化と海成段丘の成因(渡辺満久『土地の「未来」は地形でわかる』所収の図3-10をもとに筆者作成)

海成段丘面のもとになる平らな地形は、 波の浸食作用や乾燥と湿潤のくり返しによる風化作用によってすこしずつつくられていく。のちのちに段丘面として認識できるような広さを持った平らな地形が形成されるには、 海面が長期間にわたって安定している必要がある。比較的長い時間海面が安定しているのは、 12万-13万年前・約10万年前・約8万年前・約5万年前・数千年前で、 この時期でないと広がりを持った平らな地形はつくられない。ただし、 そのうち約10万年前・約8万年前・約5万年前は、 図2からわかるように現在の海面の高さより低い位置にあるので水没してしまって、 陸地の隆起がなければ地上に段丘面としての姿をあらわすことはない。

下北半島に広がっている海成段丘のメインのものは12万-13万年前につくられたものであり、標高が30~40mに達している(平均隆起速度は約0.3mm/年である)。12万-13万年前の海面高度は約5メートル程度であるから、 この標高は陸地の隆起がなければ到達できない高さである。

陸地の隆起の原因として有力なのが地震性の隆起である(図2の左側の円の中)。その地震のもとになるのは逆断層である。そして、 マサカリの柄の部分の隆起を示す海成段丘の成因として第一に考えなければいけないのは大陸棚外縁断層および六ヶ所断層である。

「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」の「2.2.2 将来活動する可能性のある断層等の活動性評価」の「解説」の(5)には:「顕著な海岸隆起によって累積的な変位が認められる地域では、弾性波探査によって断層が確認されない場合でも、これをもって直ちに活断層の存在を否定せず、累積的な変位を説明する適切な地殻変動を検討する必要がある。また、海底に顕著な変動地形が認められる場合にも、それを合理的に説明できる活断層を想定する必要がある。」と書かれている。

しかし、 日本原燃はこの海岸隆起を合理的に説明する活断層(大陸棚外縁断層および六ヶ所断層)を想定しておらず、 原子力規制委員会はこの点についてまったく指摘していない。六ヶ所再処理工場の安全性審査の重大な欠陥である。

原燃の海成段丘面区分の誤り

渡辺教授の上記論文から引用する(引用元の図の番号を本稿にあわせて適宜付け替え、 引用文中では【図●】と記した。以下同様)。

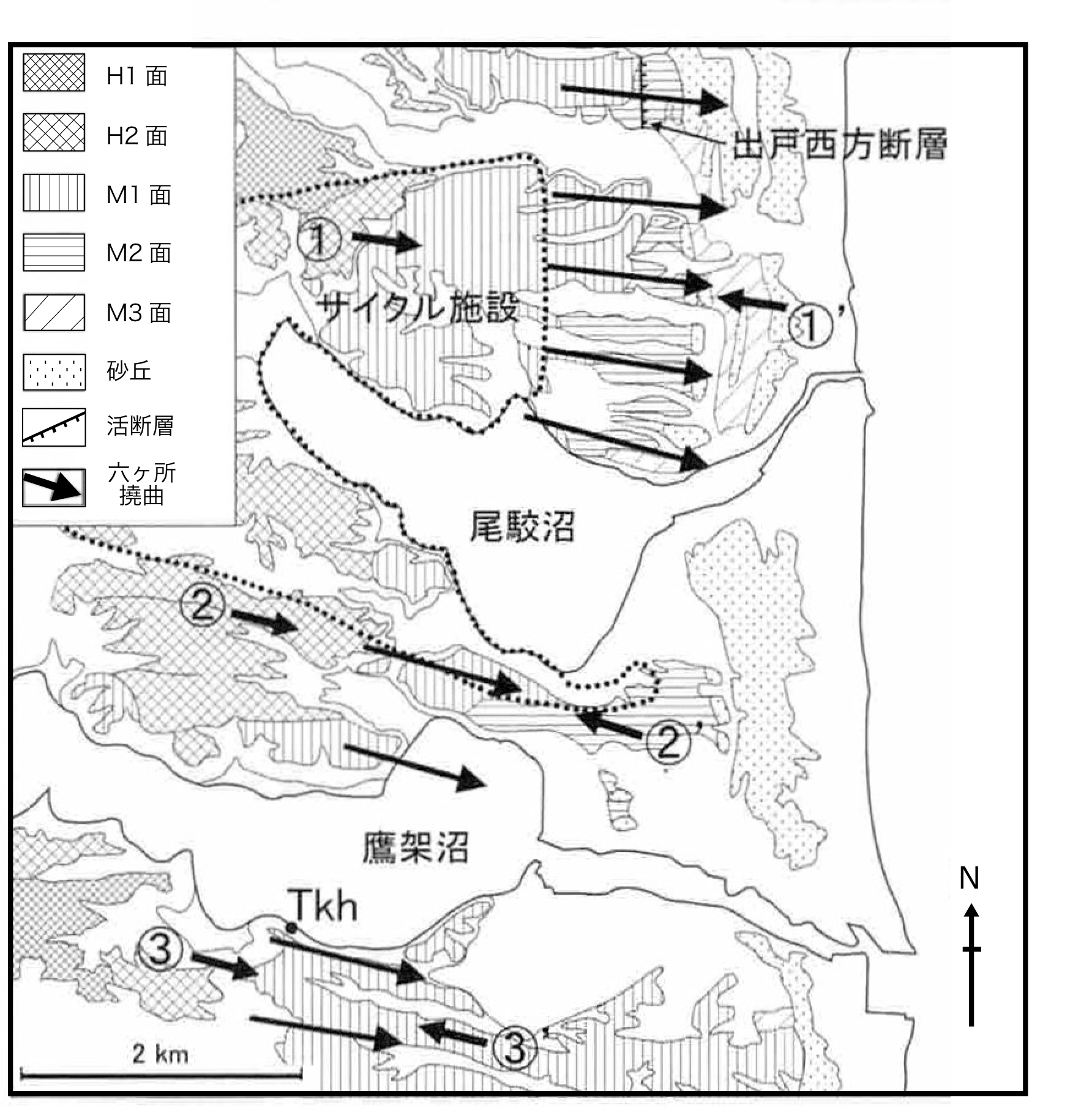

「筆者(渡辺教授)は、六ヶ所村周辺に分布するMIS 5e~5cの海成段丘面をM1面とM2面に区分した(【図3】)。M1面はMIS 5eに形成された海成段丘面であり、Toya火山灰(11.5万~11.2万年前)に覆われる。M2面はMIS 5cの海成段丘面である。これに対し原燃は、筆者のM1面をM1面とM2面に細分し、筆者のM2面をM3面として表記している。

図3 六ヶ所村周辺の海成段丘面と活構造(渡辺満久、『科学』2019年12月号より

以下では、混乱を避けるため、原燃のM2面をM1’面、原燃のM3面をM2面と呼称する」MISという言葉について簡単に説明する。MISは海洋酸素同位体ステージ(Marine Isotope Stage)という時代区分・編年のことである。海水を構成する酸素18(18O)の量を測定し、ふつうの酸素(16O)との濃度の比(18O/16O)を求めることで、海水温、さらには海面高度(海水量)を推定することができる。酸素18から構成される水(H2O)より、酸素16だけで構成される水の方が蒸発しやすいため、蒸発がさかんにおこなわれる温暖な時期には海水中の酸素18の濃度が高くなり、寒冷な時期には低くなる。このことを利用して求めた時代区分・編年がMISである。過去の酸素18の量は、深海底のボーリングコアから採集された有孔虫の化石にふくまれる水の中の値を測定して求められる。図2の氷河性海面高度変化の曲線はこのようにして作成されたものである。

MISは現代からさかのぼって数字がつけられていて、奇数番号は温暖期、偶数番号は寒冷期に割り振られている。それ以上細かく分ける場合には、新しい方から英語のアルファベットが小文字で添えられる。六ヶ所地域で活断層の議論をする上で重要なステージは、約10万年前の温暖期に対応するMIS 5c、および、 12万~13万年前の温暖期に対応するMIS 5eである。

日本原燃 は、M2面 を12万 ~13万 年 前(MIS 5e)につくられたとして分類している。M1面が12万~13万年前のものであるから、 この段丘面の延長にあたるものとしてM2面のことを「M1’」と呼ぶ方がわかりやすく、ここでは渡辺教授にならってM1’と呼ぶことにする。MIS、年代、海成段丘面の区分の日本原燃と渡辺教授とのちがいをまとめたのが次の表である。

表 海成段丘面の区分

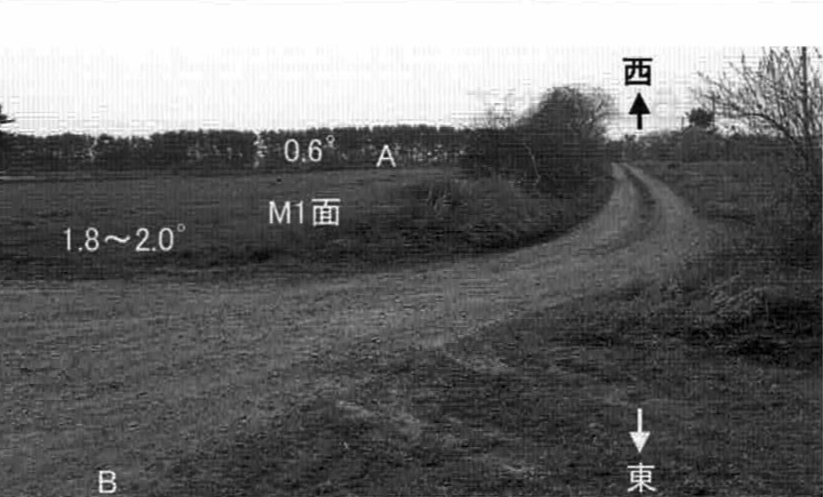

渡辺教授は上記論文の中で、 海成段丘面の分類について次のように述べて批判している。 「原燃によると、M1面はToya火山灰よりやや下位の風成層に覆われ、その海側にToya火山灰の降灰直前近くで形成されたM1’面(11.5万~12万年前)が分布するとされている。しかしながら、本地域の隆起速度は0.3mm/y 程度しかなく、MIS 5e前後の細かい海水準変動に対応して海成段丘面が分離して形成されるとは非常に考えにくい。これまでの研究においても、そのような地形発達が論じられたことはないと思われる。【図4】は、【図3】の①―①’測線上におけるM1面の変形状態を撮影したものである。A 地点より内陸(西)側ではほぼ水平に分布するM1面が、A-B間で海(東)側へ急傾斜している。原燃は、この傾斜が大きい部分をM1’面と区分したが、2つの海成段丘面を区分する段丘崖はない」。

図4の写真の説明文中で渡辺教授は述べる:

「一番奥の林(A地点)より内陸では、M1面はほぼ水平(約0.6度)で分布しているが、 M1面は海側で折れ曲がり、 A-B間で1.8~2.0度で海側へ傾斜している。原燃は、A-B間をM1’面として区分しているが、写真の範囲において段丘面は連続しており、M1より新しい段丘面を区分するための地形的証拠はまったく認められない」。

図4 尾駮沼北方におけるM1面の変形(渡辺満久、『科学』2019年12月号より)

渡辺教授は以下のように述べて、原燃がM1面とM1’面を区別することは不適切であると批判している。

「同一の海成段丘面であっても、離水時期は海側ほど遅いため、内陸側と海側では海成層を覆うテフラに少し違いが認められることがある。本地域においても同様の見解が提示されている。微妙なテフラ層序の違いだけをもとに、段丘崖もないのに内陸側と海側で海成段丘面を区分することはできない。M1面とM1’面を区別することは不適切である」。

このように、原燃は、MIS 5eの段丘面を2つに区分するという科学的(地形学的)になりたち得ないような根本的な間違いを犯している。それゆえ、これをもとにしておこなう説明にはまったく科学的根拠はない。

尾駮沼北方の地形・地質断面図から読みとれる断層運動

原燃は、 敷地近傍にあらわれている土地の大きな変形が活断層の活動(地震)によるものではないといわんがために、 MIS 5eの段丘面を2つに分けるという、“でっちあげ”とでもいうべき説明を施設の審査のなかでおこなってきた。具体的な例を1つだけ見てみよう。

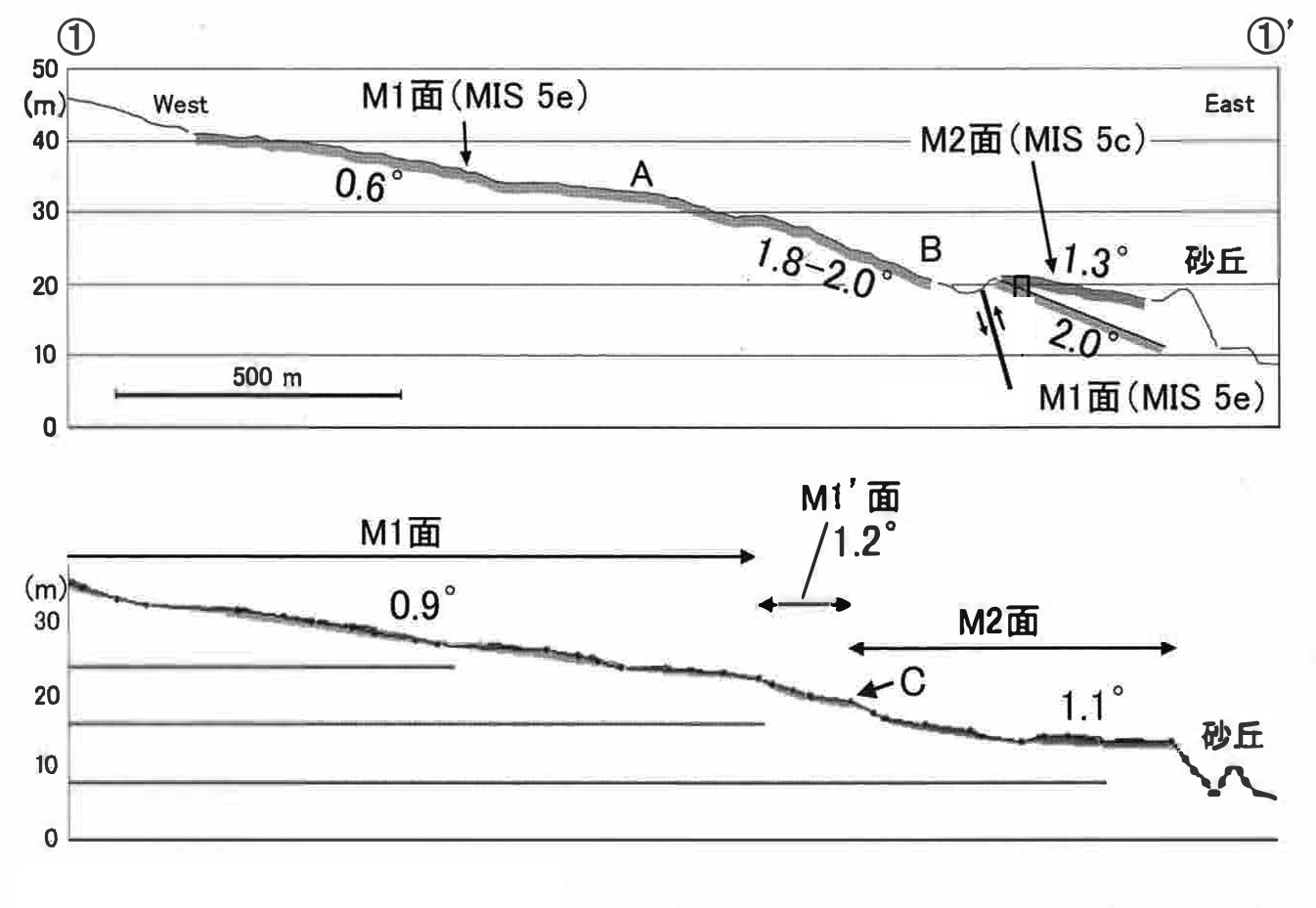

渡辺教授は、尾駮沼北方の図3の①―①’測線に沿う地形・地質断面のデータを図3に示し、M1面の地形の傾きについて、ほとんど水平な0.6度から1.8~2.0度へと変化しており、この傾向は日本原燃のデータからも読みとれることを指摘している:

「【図5】は、【図3】の①―①’測線に沿う地形・地質断面である。筆者が提示したデータ(上)では、A地点より内陸側のM1面は海側へ約0.6度傾斜している(ほとんど水平)が、そこから海側へ傾斜を増し、B地点付近では1.8~2.0度と急になる。上記(前記)の【図4】は、B地点付近から西を見た写真である。

【図5】(下)に示す原燃の見解によると、B地点西方の海成段丘面の傾斜は1.2度と示されている。しかし、相対的に高度の高いC点を除外すればB地点西方の段丘面の傾斜は2度を超える。このような数値の違いは地形分類方法と断面を作成する測線の位置によって生じてしまうので、注意が必要である」。

M1面の傾斜は内陸側のA付近より海側で増し、約1.8~2.0度となる。すなわち、ここが撓曲していると、渡辺教授は指摘している。その傾斜は、M2面に覆われるM1面構成層の傾斜と一致しており、撓曲が海側へ連続していることがわかる。

図5 尾駮沼北方における地形・地質断面(渡辺満久、『科学』2019年12月号より)

原燃は、 MIS 5eの段丘面をA地点とB地点の中間部あたりで傾斜の緩い面と急な面との2つに分けた。そして、 急な面があるとしても、 その傾斜が現在の海底の傾斜と同程度であるとか、 堆積環境で形成される斜面の角度から逸脱していない、 などと説明しようとし、 まるで、 渡辺教授が段丘面の大きさだけを問題にしているかのように、 論点のはぐらかしをしている。

渡辺教授は、海成段丘面の傾斜角度の大きさだけを問題にしているのではなく、傾斜が変化していることに着目して、地殻変動の有無を議論して問題提起をしている。なにより、 原燃はMIS 5eの段丘面を2つに区分した時点でアウトである。

ひとつながりの海成段丘面の傾斜がこのように急激に変化するとは考えにくい。M1面の傾斜の変化が起きているということは、M1面がつくられた後に、M1面の傾きが変わってしまうような地殻変動が生じたこと、すなわち、活断層が動いて地震が起きたことが科学的に推定できるのである。

渡辺教授の上記論文には、 図3の②―②’測線(尾駮沼と鷹架沼の間の地形・地質断面)および③―③’測線(鷹架沼南岸の地形・地質断面)についても詳細に議論されている。核燃サイクル阻止1万人原告団の準備書面(198)(2023年6月30日提出)も参考にしていただきたい。

(上澤千尋)

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。