復興庁「ALPS処理水について知ってほしい3つのこと」へのコメント

2021年5月1日

原子力資料情報室

4月13日、復興庁は「ALPS処理水について知ってほしい3つのこと」という動画とイラストを公開しました。“誤った情報に惑わされないために。誤った情報を広げて苦しむ人を出さないために”作られたとのことです。トリチウムのゆるキャラを登場させて安全性をPRしたもので、公開後すぐに「問題を矮小化している」などと批判の声が上がり、翌日にはホームページから削除されました。その後、キャラクターを「T」の記号に置き換えたイラストに変更し、22日に再公開されました。 このキャンペーンに寄せられた批判の本質は、トリチウムのキャラクター化にあるのではなく、内容自体に問題の矮小化や軽視が含まれるということでした。3つのこと、それぞれに対してコメントを記載します。

<ALPS処理水について知ってほしい3つのこと 1.>

トリチウム(三重水素)は身の回りにたくさんあります

⇒放射性物質(トリチウム)がもともと身の回りにあることは、放射性物質の安全を意味しません。

生き物は自然界の放射線影響(健康リスク)と一緒に進化してきました。自然の影響で発生するがんもあります。原発などで人工的に発生させた放射性物質による被ばくは、自然界からの健康リスクの上に追加されるリスクです。 どんなに少ない放射線による被ばくでも、「安全な被ばく」はありません。被ばくが少なければ、影響が出る人は減りますが、ゼロになることはありません。避けられる無用な被ばくはできるだけゼロにするのが基本です。ふだんから身の回りにある放射線も、健康影響を引き起こすことがあるので、身の回りにあるものなら安全という論理は成り立ちません。 なお、多核種除去設備ALPSで処理された水には、トリチウム以外にも複数の放射性物質が含まれています。この動画公開と同日、経産省は突然、『今後は「トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水」のみを「ALPS処理水」と呼称する』と宣言しました。現状では、「ALPS処理水」の基準を満たしてない「処理途上水」が大量にあり、それを再度処理する予定になっています。理想的な「ALPS処理水」だけが存在するような解説は不誠実で、現実を歪めた表現です。

<ALPS処理水について知ってほしい3つのこと 2.>

トリチウムの健康への影響は心配ありません

⇒被ばくは、量がふえれば増えるほど健康影響のリスクが高まるもので、絶対安全とはいえません。

“トリチウムは水と一体なので体内から速やかに排出される”といっていますが、水の形ではなく有機物と結合したトリチウムについては体内での滞留があり、半量が体外に排出されるまで40日かかるといわれます。 トリチウム水の状態で海洋放出したとしても、自然界での光合成等を経ることで有機結合型トリチウムが発生します。トリチウムは水素(H)と同じ元素なので、体の中の水素原子と置き換わりえます。トリチウムは水素の同位体としてDNA(遺伝子)に直接結合するため、崩壊することで結合が切断され、さらにこれによって放出されるβ線がDNA切断などの損傷をもたらす恐れがあります。 動画では遺伝子が傷ついても修復機能があると説明されていて、それ自体は正しいのですが、すべてが必ず修復されるかのような説明は誤りです。修復酵素の遺伝子が損傷を受けることもあります。放射線被ばく以外にもさまざまな原因でDNAは傷ついていて、修復機能はそれとせめぎあっています。生活全般を通じて、なるべくDNAを傷つけないようにすることが必要で、そのためには無用な被ばくは避けたほうがよいのです。「トリチウムの健康への影響は心配ありません」と言い切ることはできません。

(復興庁の動画は削除済み)

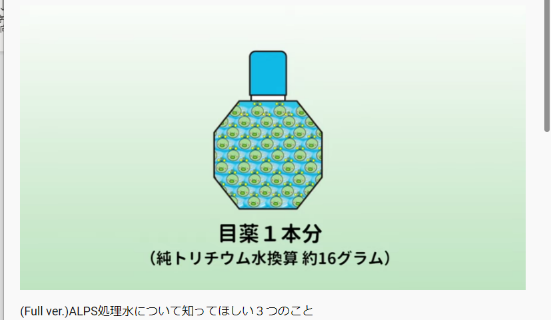

<ALPS処理水について知ってほしい3つのこと 3.>

取り除けるものは徹底的に取り除き、大幅に薄めてから海に流します

⇒大幅に薄めるから海洋放出しても良いとはなりません。

大幅に薄めることを印象付けるためか、福島第一原発のタンク中のトリチウムを集めると目薬1本分でしかないと説明していますが、まったくナンセンスです。そういった分離技術の開発に投資をしてこなかった結果、トリチウムだけを集めることが不可能だから、10年間タンクに貯蔵され続け、さらに海洋放出が検討されているのです。もし、トリチウムだけを集めて目薬一本分にできるならどこにでも容易に保管できます。

また、世界の原子力施設からトリチウムが海や大気に放出されていると説明していますが、世界の原子力施設がトリチウムを放出することと、福島第一からの意図的なトリチウム水放出を並列にならべることは不適当です。福島第一原発は、過酷事故を起こした原発で、増え続ける汚染水は危険なため、タンクに貯蔵して管理してきました。世界でも、トリチウム汚染水を排出してきたカナダやイギリスの原子力施設周辺では、白血病が多いなどの報告があります。

発電にともない発生する放射性物質の放出は無い方がよいのは確かです。それでも、電力利用という利益(原子力で発電する必要はありませんが)に付随するリスクともいえます。しかし、事故を起こした福島第一原発からのさらなる放射能放出は何の利益も与えることはありません。海や自然環境を汚染し、トリチウムを取り込んだ海洋生物を食べることで、人間の健康にリスクをもたらす危険性が増加することになります。

なお動画の最後に、「しっかりと検査をし、その結果を公表していきます」と述べていますが、β線を出すトリチウムの測定は手間、時間、費用がかかります。ガンマ線で測定できる放射性セシウムやヨウ素のように、収穫から販売までの間に商品の汚染を検査して、その結果を消費者に示すことはできません。ALPS処理水が海洋放出されトリチウム汚染の検査が求められる社会になれば、これまで以上に生産者と消費者が分断されることになり、私たちはより困難な問題に向き合わざるを得なくなるでしょう。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。