フクイチ見学記

超党派の議員で組織されている「原発ゼロの会」は福島第一原発の事故以来、毎年現場を訪問している。2019年12月12日の現地訪問に筆者も参加させて頂いた。筆者の参加は2回目で、前回は17年12月4日だった。

新しく整備された常磐線の富岡駅に集合した一行は、東京電力ホールディングス(東電)のバスに乗り、「東京電力廃炉資料館」(元PR館)へ。そこで事故とその対応や廃炉に向けた作業など、映像やパネルなどの簡単な説明があった。大パノラマの映像で東電は事故を起こしたことを謝罪しているが、ADRに基づく支払いも拒否している現状からは、心からの謝罪とはとても思えなかった。

その後に第一原発サイトへバスで移動。同サイトでは、新設された大型休憩施設でまず食事。一律390円で4種類の中から好きなものを選ぶシステムだった。その後、同施設内で見学の概要説明を受けた。台風による大雨で遮水凍土壁の機能が低下し、一部決壊して地下水が流れ込んだのではないかとの質問に、遮水凍土壁内は機器類も多くシーリングが十分でなく、雨水が地上から侵入しているとの返答。それだけで説明がつかないのではないかとの再質問に、一部の決壊を認める発言もあった。

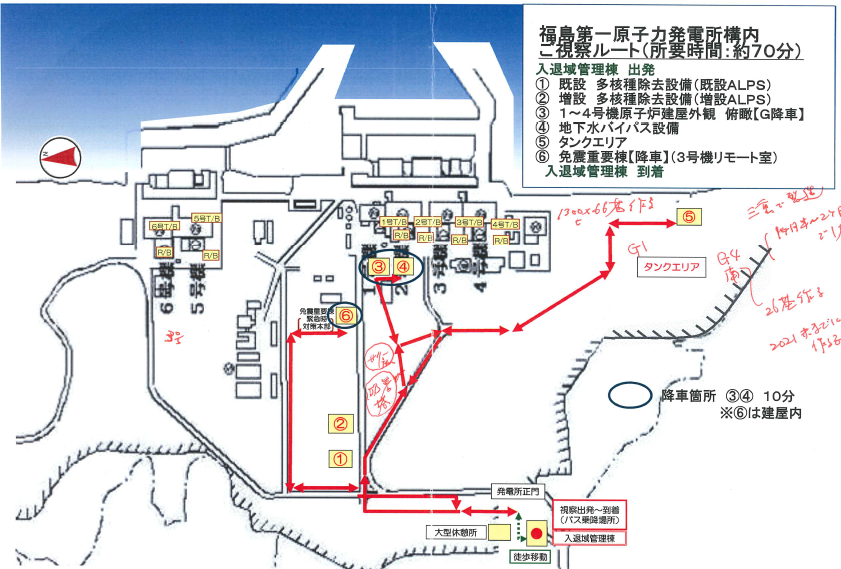

概要説明を終えてバスに乗り込み、見学コースを回った。残念だったのは当初計画していた多核種除去設備(ALPS)の見学ができなかったことだった。そこを見学するには防護服・マスクに着替える必要があり、時間が取れないと東電側が言ってきて、見学は流れた。最初から青の防護服で動けば良いのでは?と交渉したとのことだが、場所によって着る服の色が決まっているので、それも難しいということだった。というわけで、前回同様、ALPSはバスの中から建屋の外観を見るに留まった。

車中から見たタンク群。手前の四角いタンクは使われなくなったもの。

私たちの服装についていうと、17年の見学時には簡易なものではあったがマスクを着け、ヘルメットを被り、作業服に着替え、軍手をはめ、支給された靴を履いてバスに乗り込んだ。途中で下車する場所があったからだろう。ところが今回も下車する場所があったが、着てきた服のまま、マスクもなく、靴もそのままだ。東電の説明によれば、下車した高台のところは、コンクリートを吹き付けて全て覆っていて、放射性物質が浮遊することはないので不要だ、また、1号機建屋も放射性物質に飛散防止対策が施されているので、放射性物質が飛んでくることはないというのである。全く飛ばないとは考えにくく、内部被ばくもゼロではないはずだ。

19年4月に安倍晋三内閣総理大臣が福島県を視察し、復興五輪をアピールした。今回と同様の無防備な姿での第一原発視察シーンが放映されたが、それは廃炉が進んでいることを印象づけるためのパフォーマンスに違いなかった。この視察以来、マスクも靴の保護もない見学スタイルになったようだ。

バスはALPSの脇を通って、原子炉建屋が見える高台へ行き、そこで下車して説明を聞きつつ、最近話題となっている1<CODE NUM=00A5>2号機共用の排気筒の切断状態を見た。90cmを1段として上から切り取って行き、訪問時には4段まで終了したという。4段目でカッターの刃が食い込み、クレーンで人をつり上げて、人力でカットしたこと等の説明を受けた。内容は報道を超えるものではなかったが、遠隔操作をしているバスが1台、高台に置いてあった。この日は作業がなく、カット装置は地上に置かれ、切断された排気筒も地上に保管されていた。

設置されていた線量計によれば、この場の空間線量率は36.3マイクロシーベルト/時だった。説明を受け、さらに展望台に上がって1号炉から4号炉までの全貌や排気筒カッターなどを見ていた時間は15分くらいだっただろう。なんとも粗いが、全体で70分程度の見学時間で、ほとんどがバスの中からの見学だった。各人が線量計を胸に下げていた。筆者のそれは他の方々と同様で0.01ミリシーベルト(mSv)だった。しかし、空間線量率と滞在時間から0.01mSvは超えているので、0.02mSvには達しなかったと理解している。

高台の後は、増設工事が進んでいる海岸近くのタンク増設エリアに向かった。このエリアに合計92基のタンクの増設が計画されている。1基1,300トンクラスのタンクで、1.5~2ヶ月に1基の割合で現場溶接により設置していくという。21年度中に137万m3の貯蔵能力を確保する計画の一環であろう。

バスは引き返して、私たちは免震重要棟で下車し、中で3号機燃料プールからの燃料取り出し作業の様子を見学した。6人くらいがそれぞれビデオを見ながら遠隔操作していた。見学はわずかの時間だったが、燃料集合体を引き抜く作業は慎重に、極めてゆっくりと行われていた。

年間2万人ほどが訪れるという東電福島第一原発の廃炉見学。受け入れ手順や見学ルート設定など、すっかり見学者向けに整備されているようだった。短い時間の見学を終え、その後は中間貯蔵施設に向かったが、この報告は改めて行いたい。

(伴英幸)