【日米原子力協力協定特集】日米原子力協力協定―自動延長は救いの手か―

『原子力資料情報室通信』第529号(2018/7/1) より

【日米原子力協力協定特集】日米原子力協力協定―自動延長は救いの手か―

日米の原子力協力の基礎となる日米原子力協力協定。1988年7月に締結されてから30年を迎えるこの7月に満期を迎え、その後は日米どちらかが協定終了を申し出た場合、申し出から6ヶ月後に終了となるまでは、自動的に延長されることとなる。一方、米国からは、日本の46.9トンにのぼる余剰プルトニウムについて、繰り返し問題が指摘されてきた。

こうした状況をうけて原子力資料情報室は2017年2月に米憂慮する科学者同盟(UCS)と共催で「日米原子力協力協定と日本のプルトニウム政策国際会議2017」を、また新外交イニシアティブ(ND)と共同で、9月には与野党の国会議員や有識者、地元活動家とともに訪米して米国議会・政府関係者や有識者との意見交換をおこなった。また2018年2月、NDと国会議員の同趣旨の訪米に協力し、さらに6月にもNDと共同で国会議員とともに訪米した(次号詳細報告)。

協定満期を迎えるにあたって、今号では、改めて日米原子力協力協定とプルトニウム問題について検討する。

日米原子力協力協定の概要

最初の日米原子力協力協定は1955年に調印された。それまで原子力技術の海外展開に消極的だった米国が、1953年以降方針を転換し、“平和利用”に限っては積極的に海外展開をし始めたことを受けてのことだった。日本は21番目の調印国だった。

以降、日米は3回、議定書の改訂を含めれば5回、原子力協力協定を改訂してきている。最初は、研究のための技術や低濃縮ウランの提供や貸与などにかんする協定だったが、それ以降、徐々に商業用原発にかんする協力などに範囲を広げてきた。

1988年7月に発効した現行協定の正式名称は「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」といい、16条からなる協定本体および、包括同意取り決め、附属書など多数の文書で構成されている。その名の通り、原子力の平和利用を前提とした日米協力のための協定だ。平和利用の中には、原子力発電もあれば、原子力の研究開発、放射線治療や、放射線による非破壊検査など、さまざまな原子力の使用用途が含まれる。現行協定は、原子力の平和利用はすすめつつ、一方で、協定相手国から移転した技術や核物質の軍事転用をどのように制限するかが中心課題となっている。仮に重大な協定違反があった場合、協定は破棄され、違反国は相手国の要求に応じて、移転技術および移転技術で生産された核物質を返還しなければならない。

現行協定において、米国は日本に対して2つの大きな譲歩をおこなっている。それは、事前に合意された施設(附属書に記載)では、米国から移転された核物質や技術を用いて燃焼された使用済み燃料を再処理してプルトニウムを取り出し利用することを認めたことと(包括事前同意)、20%未満までのウラン濃縮の容認だ。

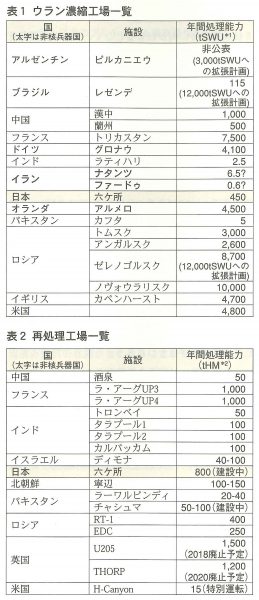

使用済み燃料の再処理とウラン濃縮は核兵器製造に直結する技術のため、その実施や技術移転はほとんどおこなわれていない。原発保有国が31ヶ国ある内、ウラン濃縮は13ヶ国(非核兵器国6ヶ国)が、再処理は10ヶ国(非核兵器国1ヶ国)が実施している。だが、非核兵器国では日本だけが両方を実施している(表1・2)。そのこと自体が日本の特異な地位とそれを認めた米国の譲歩を物語っている。

現行協定の協定期間は、協定発効から30年とされ、期間満了後は自動延長される。ただし、当初期間満了後は6ヶ月前の事前通知により終了できる。なお、いくつかの条項は協定終了後も、適用可能な限り効力を有するとされている。効力が継続する条項は、すべて核不拡散上の制限を記載したものだ。

核拡散と日本の核燃料サイクル政策

核軍縮や核拡散阻止などを目的として1970年に発効した核拡散防止条約(NPT)は、現在191ヶ国が批准する(非締約国はインド、パキスタン、イスラエル、南スーダンのみ)。NPTは、米、露、英、仏、中の5ヶ国をNPT上の「核兵器国」と定め、それ以外への核兵器保有を禁止し(核不拡散)、各締約国が核軍縮交渉を誠実におこなう義務(核軍縮)を課す一方で、“原子力平和利用”を奪い得ない権利だと規定している(原子力の平和利用)。

NPTは5年毎に運用検討会議が開かれている。私は2015年4月~5月にニューヨークで開催された運用検討会議を一部傍聴したが、極めて興味深く感じたのは、核兵器廃絶に積極的な国も多く参加する非同盟運動(Non-Aligned Movement、NAM)を代表したイランがおこなった演説だった。NAMは原子力の平和利用の権利について、「いずれの締約国もその国の必要と、NPT条約の権利と義務に一致する限りにおいて、国家のエネルギーと核燃料サイクル政策―その中には完全な核燃料サイクル(“full national nuclear fuel cycle”)を含む―を決定する主権を持つ。いずれの締約国の原子力の平和利用に関する選択と決定も完全に尊重されなければならない」*3と主張していた。

このような主張はNPTが締結当時からおこなわれており、2020年の運用検討会議に向けた準備会合においても同様の主張が展開されている。

「完全な核燃料サイクル」にはウラン濃縮や再処理が含まれている。ウラン濃縮や再処理は核兵器に直結する技術であり、拡散してしまえば、テロリストが入手するリスクも高まる。上述したとおり、NPT加盟国は191ヶ国あるが、原発保有国は31ヶ国、ウラン濃縮実施国は13ヶ国、再処理実施国は10ヶ国と圧倒的に少数派だ。上昇の一途をたどってきた原発建設コストを考えれば、関心を示してはいても、今後原発を導入する国は限定的だろう。

世界原子力協会(WNA)の報告*4では、2015年時点の世界のウラン濃縮能力は年間58,600tSWUだが、需要は47,285 tSWUであり、供給過剰となっている。この過剰は2020年でも解消されない。ウラン資源量も十分に存在する。このような状況下であえてリスクとコストをとってウラン濃縮や再処理に参入する国はほとんど存在しない。それでも、ウラン濃縮と再処理を含む原子力の“平和利用”の権利自体は当然視されている国際社会の現状を、私たちは理解しておく必要がある。

原子力の平和利用という文脈の中で、ウラン濃縮・再処理を実施できる日本は、繰り返し前例として参照されてきている。例えば核兵器開発を疑われてきたイランは、繰り返し日本を引き合いに出して核燃料サイクル開発の権利を主張し、またロシアは今後核燃料サイクル開発を容認するにあたっては日本をモデルとすればよいと指摘した。2015年に改定された米韓原子力協力協定の締結交渉において韓国は、日本に認めてなぜ韓国にはウラン濃縮や再処理を認めないのかと主張し、最終的に米国は研究開発を認めることになった。また現在交渉中のサウジアラビアと米国の原子力協力協定においても、サウジアラビアはイランや日本を引き合いに出して、ウラン濃縮・再処理の権利を容認するよう求めている。サウジアラビアはイランが核兵器を保有すれば、自国も保有すると主張するほど両国の対立関係は激化しているのだが、米国に対して、核兵器利用可能物質の取得を可能とするよう認めよと主張しているのだ。こうした状況から見えてくるのは、ウラン濃縮や再処理技術の取得を望む国々が、日本を交渉材料の一つとしているということだ。

その一方で、いくつかの国は日本のウラン濃縮や再処理について懸念の声を上げている。たとえば、中国は2015年10月、国連の第一委員会(軍縮・不拡散を議論する委員会)で日本について「1,200kgの高濃縮ウランと47.8トンの分離プルトニウムを保有しており、国内に保有する10.8トンは1,350発の核弾頭を製造するのに十分な量だ」と述べ、北朝鮮も2017年10月に同じ第一委員会で「大量のプルトニウムや高濃度ウランを保有する日本こそ、核兵器の技術をいつでも入手できる状態だ」と述べている。

現行の日米原子力協力協定において、日本にウラン濃縮や再処理実施を認めている米国自身も昔から日本を潜在的な核兵器保有国として取り扱ってきた。たとえば、1965年に取りまとめられた核拡散に関する報告書*5では、中国の核兵器は日本やインドを核兵器保有に向かわせるとして、日本の核開発を押し止める方策が検討されている。最近でも2016年6月に当時のバイデン副大統領が「日本が明日にも核武装したらどうなるか、日本は実質的に一夜で核武装する能力をもっている」*6と発言している。

日本自身も、そのような自国の置かれた特殊な状況を利用して、米国側から譲歩を引き出そうとしてきた。たとえば、オバマ政権が核態勢の見直しを検討していた2009年2月、外務省が米国に提出した報告を最近、UCSが入手・公表した(表紙参照)。ここには、「日本は米国の拡大抑止に、それが信頼できる限りにおいて依存する」との記述があった。米議会スタッフの手書きメモには「これがなにを意味するのかは言及しなかった」とある。だが、米国側は日本を潜在的核兵器国だと認識している。米国の拡大抑止が信頼できないと判断した場合、日本は核兵器保有を選択するリスクは十分にあると米国に理解されても不思議ではないだろう。

日本のプルトニウム余剰推計

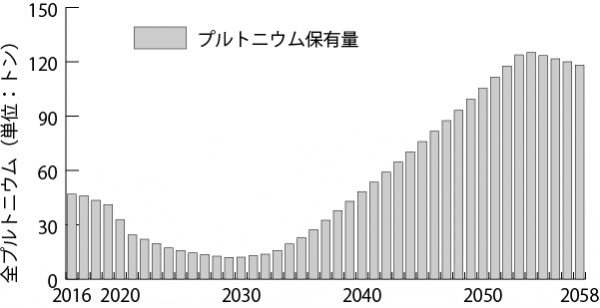

日米原子力協力協定に基づき、国内外で再処理を実施した結果、現在、日本は国内外に46.9トンのプルトニウムを保有している(図1)。計画では2021年に稼働する六ヶ所再処理工場では年間800トンの使用済み燃料を再処理して、7~8トンのプルトニウムを取り出すことになる。この取り出したプルトニウムについて、日本は16~18基の軽水炉で利用する(プルサーマル)こととしている。

そこで、仮に、2021年に六ヶ所再処理工場が稼働し、新規制基準適合性審査申請原発は全て2020年に、未申請原発は全て2022年に稼働、内16~18基がプルサーマルを実施すると仮定した上で、原発の稼働年数は原則40年、ただし20年延長済原発(3基)は60年とした場合の、日本のプルトニウム保有量を予測した。(図2)

16~18基でプルサーマルが実施されるため、プルトニウム保有量は一時減少するものの、老朽化原発の廃炉に伴い、徐々にプルトニウム消費量は減少していく。その一方で六ヶ所再処理工場は年間8トンのプルトニウムを分離するため、徐々にプルトニウム保有量は増加する。最終的には再処理できる使用済み燃料の在庫がなくなることから、再処理量がプルサーマルによる消費量を下回り、若干減少して、全原発が廃炉となる2058年で約120トン、残る使用済みMOX燃料は約3,000トンとなる。

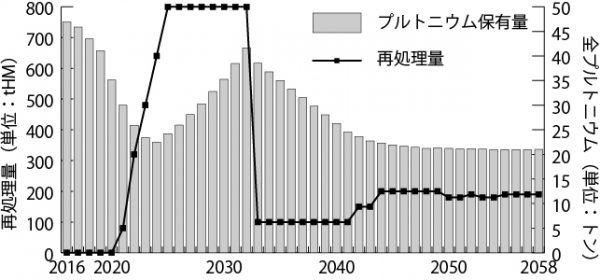

先日パブリックコメントが実施された第5次エネルギー基本計画案では第4次計画と同様に「プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮」するという。そこで、消費に合わせて分離をした場合の再処理量とプルトニウム量を予測した(図3)。

当初は稼働計画に従って稼働すること、浜岡原発と柏崎刈羽原発は稼働しないこと、輸送の見込みの立たない英国で保管されているプルトニウム20.8トンは基本的に使わないことを前提に、他の条件は図2でおこなった推計と同様とした。

この場合、当初は年間8トン分離するが、その後は需給バランスを調整するために分離量は減少する。最終的には、六ヶ所再処理工場は計約12,000トンの使用済み燃料を再処理する。これは六ヶ所再処理工場の計画上の処理量合計32,000トンの38%だ。残る使用済み燃料は約12,000トンで、加えて約2,500トンの使用済みMOX燃料も残ることになる。 使用済みMOX燃料は放射線量・発熱量ともに通常の使用済み燃料よりも大幅に高いため六ヶ所再処理工場ではできない。またマイナーアクチノイドの量が多いために、取り出されたプルトニウムは軽水炉では使うことができず高速炉開発が必要だ。第5次エネルギー基本計画案では、使用済みMOX燃料の取り扱いについて検討する旨が記載されたが、高速炉開発で協力するとしてきたフランスは計画規模を縮小するという。仮に使用済みMOX燃料を再処理しても使いみちは存在しない。一方、積極的に再処理した場合、余剰プルトニウムを大量に保有することとなり、諸外国からの懸念を招くことになる。

再処理は資源の有効利用、使用済み燃料プールの容積確保という理由でおこなわれてきた。しかし、再処理を最大限実施すれば用途のないプルトニウムが大量に残り、需給調整をおこなえば使用済み燃料が大量に残される。いずれのケースでも使用済みMOX燃料は大量発生する。

もはや核燃料サイクル政策の破綻は明らかだ。小手先の微修正ではない抜本的な対策、すなわち核燃料サイクル政策からの撤退以外に取りうる選択肢は存在しない。

図1 本のプルトニウム保有量

図2 日本のプルトニウム保有量推移予測

図3 需給調整した場合の日本のプルトニウム保有量と再処理量の推移

(松久保肇)

*1:天然ウランはウラン238が99.3%、ウラン235が0.7%含まれている。核燃料には一般にウラン235の比率を3~5%に濃縮したものが使われ、核兵器には20%以上に濃縮されたものが使われる。この時、濃縮ウランと劣化ウランに分離するための作業量を分離作業量 (Separative Work Unit, SWU)と呼ぶ。100万kWの原発1基が1年間運転するのに必要な分離作業量は約120tSWU。

*2:ウランとプルトニウムを合計した重金属トンの略。

*3:http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/statements/27April_NAM.pdf

*4:http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-enrichment-and-fabrication/uranium-enrichment.aspx

*5:https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v11/d64

*6:https://charlierose.com/videos/28262?autoplay=true