“想定外”のためなら何でもする 東電、「シミュレーション解析」騙しのテクニック

『原子力資料情報室通信』第445号(2011/7/1)より

“想定外”のためなら何でもする 東電、「シミュレーション解析」騙しのテクニック

田中三彦(サイエンスライター)

可能性が高い、1号機「冷却材喪失事故」

国と東電が、できることなら永遠に遠ざけておきたい話は、東電・福島第一原発1?3号機の重要な設備や機器が、“想定外”の大津波とは無関係に、「地震動」によって重大な損傷を負ったとすることだ。なぜなら、もし福島第一原発1?3号機のいずれか一つにおいてでも、たとえばなにがしかの重要な配管が地震動で破損し、その破損部から冷却材が格納容器に噴出するような「冷却材喪失事故」(LOCA)が起きていたことがわかれば、「原発中枢構造の耐震脆弱性」という、地震国日本の原発の安全性を根底から揺るがす深刻な問題が浮上するからだ。そしてそうなれば、津波対策と電源対策を既存の原発の運転再開・運転継続の条件としている現政府の基本方針が根本的な見直しをせまられるだろうし、中部電力・浜岡原発を動かすことは、事実上永久にできなくなるだろう。

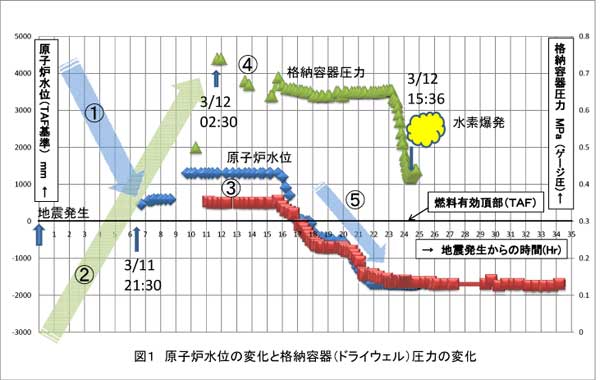

しかし、いつまでも事実を覆い隠すことはできまい。これまでに東電が公表してきた各種データから判断するかぎり、少なくとも1号機に関しては、地震発生時に原子炉系配管が冷却材喪失事故を起こした可能性がきわめて高い。図1は、5月16日に東電が公表したデータをもとに、地震発生後の1号機の「原子炉水位」(核燃料頂部「TAF」(注1)までの水位)の変化と、「格納容器の圧力」(注2)の変化とを、一つの図に収めて描いたものである。この図を使いながら、私が推測している福島第一原発1号機の大まかな「冷却材喪失事故シーケンス」を以下に記す(注3)。

(注1)

Top of Active Fuelの略記

(注2)

東電は格納容器(ドライウェルならびに圧力抑制室)の圧力のデータだけ、大気圧成分を含めた「絶対圧」を使って公表しているが、構造強度上問題になるのは、絶対圧から大気圧成分を差し引いた「ゲージ圧」であるので、本図ではゲージ圧を使用している。

(注3)

この冷却材喪失事故シーケンスの詳しい記述は、石橋克彦氏編『原発を終わらせる』(岩波新書・7月20日刊行予定)の第1章を参照願いたい。

地震発生前にはTAFの約5メートル上にあった原子炉水位が、地震動によってなにがしかの「原子炉系配管」(原子炉を出入りする主蒸気管、主給水管、再循環系配管、ECCS系配管、などをまとめてこう呼ぶことにする)が破損し、その破損部から冷却材が漏れはじめたため、地震発生から6時間44分経過した11日午後9時30分にはTAFまでわずか45センチのところまで降下した(図1?参照)。

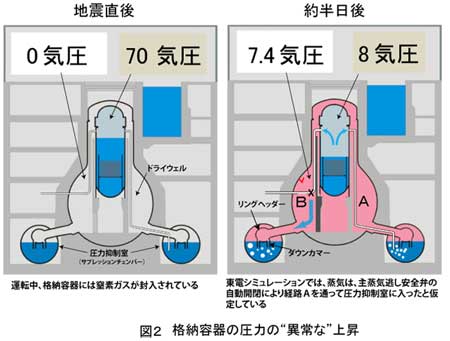

通常運転中の格納容器の圧力はほぼ大気圧である(ただし、内部の気体は空気ではない。水素爆発が起きないように窒素ガスが封入されている)。しかし地震直後に配管破損部から、圧力7MPa(約70気圧)の冷却材が大量に噴出しはじめ、格納容器の圧力と温度がじょじょに上昇し、地震発生から11時間44分経過した12日午前2時30分には、格納容器の圧力は設計圧力――約0.4MPa(約4気圧)――を大きく超えて、0.74MPa(約7.4気圧)になった(同?参照)。

一方、東電公表データから、ほぼ同時刻の12日午前2時45分までに、原子炉圧力は0.8MPa(約8気圧)まで降下していたことがわかっている。つまり、この頃には原子炉圧力と格納容器の圧力がほぼ等しくなったため、配管破損部からの冷却材の噴出にブレーキが掛かり、その先数時間、原子炉水位はほとんど変化していない(同?参照)。

しかし、格納容器の圧力が設計圧力を大きく超えたことから、格納容器最上部にある「上蓋」のボルト接合部(フランジ部)から水蒸気が漏出しはじめ、それに伴って格納容器の圧力がじょじょに降下しはじめた(同?参照)。

そのため原子炉圧力と格納容器圧力のバランスが崩れ、配管破損部からふたたび冷却材が噴出しはじめ、原子炉水位が降下した(同?参照)。その結果、核燃料棒が水面より上に大きく露出し、最終的にその大半が溶融した。また「ジルコニウム・水蒸気反応」により原子炉内に発生した大量の水素が、配管破損部から水蒸気とともに格納容器に噴出し、その後、軽い水素は格納容器上部に向かい、最終的に上蓋フランジ部からオペレーションフロアに漏出した。

かくして、12日午後3時36分、オペレーションフロアで水素爆発が起こった。

事故の最大の謎

――格納容器の圧力はなぜ設計圧力を超えたか?

福島第一原発1号機の事故推移データの中でもっとも不可解なのは、なぜ格納容器の圧力が設計圧力(約0.4MPa/約4気圧)を大きく超えて、0MPaから一気に0.74MPa(約7.4気圧)まで上昇したかである(図2参照)。それは福島第一原発1号機事故の最大の「謎」と言っても過言ではない。なぜなら、格納容器の設計圧力は、原子炉系配管のうち最大口径の配管(実際には再循環出口配管のこと)が、瞬間的にギロチン破断した場合に生じると理論的に推定される最大の過渡圧力に、少しの安全余裕を加えて設定されているからだ。

3月11日の地震時に、再循環出口配管のような大口径配管がギロチン破断したとは思えない。もしそんな大規模冷却材喪失事故(大LOCA)が起きていたら、風呂の栓が抜けたように原子炉水位はあっという間に降下するはずだが、そのような現象は起きていない。私が推測しているLOCAは、少なくとも最初はかなり地味だ。なにがしかの原子炉系配管にまず比較的小さなひび割れが生じ、そこから冷却材が噴出しはじめ、その後じょじょにひび割れが拡大し、それに伴い噴出する量も増える――そのような感じの、小規模ないし中規模LOCAである。しかしもしそうだとするとなおのこと、地震発生後わずか半日で、“なぜ”格納容器の圧力は設計圧力を超えるほど“異常に”上昇したのだろうか?

Mark-I型格納容器の「未解決問題」

福島第一原発1?5号機で使われているいわゆる「Mark-I型格納容器」は、すでに1970年代前半に、米GEの技術者たちから“欠陥格納容器”として内部告発されていた。このことは福島原発事故直後からしばらくの間、テレビ、新聞、雑誌などで頻繁に報じられた。付け加えれば、3人のGEの技術者の告発論文は、1977年半ばに故・高木仁三郎氏により、4回に分けて翻訳されている(『技術と人間』1976年6月号?9月号)。

GEの技術者らが提起した問題は、その後米原子力規制委員会(NRC)によって“Unresolved

Safety Issue“(「未解決の安全問題」)と名付けられ、1980年、それに対する技術的指針が示されている。では、その未解決の安全問題とはいったい何か?

ふたたび図2を参照してもらいたい。配管が破断して冷却材喪失事故が起きると、破断部(図2の右の図のB点)から大量の水蒸気がドライウェルに噴出し、その蒸気が猛烈な勢いで圧力抑制室に向かう。圧力抑制室の中に入った大量の蒸気はいったん「リングヘッダー」という環状の管寄せに案内されるが、その後「ダウンカマー」という多数の管を通して圧力抑制室の水の中に導かれる。すると蒸気が水になることで体積凝縮が起こり、圧力が抑制される。

だが、じつはこのように水蒸気がダウンカマーを通って水の中に入る“前”に、格納容器を満たしていた窒素ガスがまずダウンカマーから水中に激しく押し出される。窒素ガスは水に溶けないため、ダウンカマーを出た瞬間、窒素ガスは水の中で大きく膨らむ(スウェリング現象)。そのために圧力抑制室内の大量の水が激しく上下左右に揺れる。その結果、場合によっては、ダウンカマーの先端が水面より上に出てしまい、水蒸気がうまく水の中まで誘導されず、圧力抑制室上部の空間に放出されてしまう。そうなると、体積凝縮が起きないので、格納容器の圧力は下がらない(圧力抑制機構の機能喪失)。

あるいは、こうした一連の激しい水の振動のために、ダウンカマーやリングヘッダーそのものが壊れ、その結果、圧力抑制機構がまったく機能しなくなる可能性もある。このような「水力学的動荷重」によって引き起こされる圧力抑制室の構造強度の問題や抑制機能喪失の問題が、「未解決の安全問題」である。

福島第一原発事故の場合、この水力学的動荷重にさらに「地震動」という別の荷重が加わるから、問題はさらに深刻だ。つまり、圧力抑制室内の大量の水(1号機の場合は1750トンの水)が、本震や余震時にバシャバシャと激しく揺れ動いたはずだから(スロッシング現象)、圧力抑制機構がうまく機能しなかったり、ダウンカマーやリングヘッダーが損壊したりしたかもしれない。

以上に関しては、6月10日に放映された原子力資料情報室のUstreamで、元東芝の格納容器設計者の渡辺敦雄氏(現・沼津高専特認教授)が詳しく解説されているので、ぜひご覧頂きたい。

( cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=1124 )

シミュレーション解析、騙しのテクニック

配管破損による冷却材喪失事故が起きて大量の水蒸気が格納容器(ドライウェル)に噴出し、圧力抑制室に向かったが、水力学的動荷重や地震時のスロッシングによって構造物が破壊されたり圧力抑制機能が喪失したりした結果、水蒸気の体積凝縮が起こらず、格納容器の圧力が0.74MPa(約7.4気圧)まで上昇した、というのが、“1号機事故の最大の謎”に対する答えであるように思える。

一方、5月15日の日曜日、東電は緊急記者会見を開き、「シミュレーション解析」を行った結果、1号機はかなり早い時期に「メルトダウン」(東電はこの言葉を、溶けた燃料棒が炉底に落ちる、という意味で使っているようだ)が起きたと説明した。

東電が言わなくてもメルトダウンが起きたことは誰が考えても明らかだったが、東電がついにそれを“公式”に認めたということからか、いまもなおこのメルトダウン会見は一般の人びとにかなり肯定的、好意的に受け取られているようだ。しかしあの記者会見は明らかに東電の“罠”である。多くの人びとがその罠にはまっている。シミュレーション解析というものは、解析条件(つまり入力データ)次第で結果はどうにでも変わる。しかし、東電がいわば“超特急のメルトダウン”を認めたということに人びとは驚き、どのような条件下でシミュレーション解析が行われたのかを問う人は、ほとんどいない。

繰り返し述べれば、1号機の事故プロセスの最大の謎は、なぜ格納容器の圧力が0.74MPa(約7.4気圧)まで上昇したかである。東電も当然、まずLOCAを考えたはずだ。何がどうなると格納容器の圧力が0.74MPaまで上がるかをいろいろ考えたはずだ。解析者の頭の中を、Mark-I型圧力容器の「未解決の安全問題」が過ぎったはずだ。地震時のスロッシングの問題も過ぎったにちがいない。しかし、こうしたことをシミュレーション解析で扱うわけにはいかない。もしそれを扱えば、それは「地震」を問題にしたことになるからだ。もしそれでうまくシミュレーションできたりしたら、いまでも全国で10のMark-I型格納容器が使われているから(東電・福島原発を除く)、ただちに大問題になってしまう。

東電が行ったシミュレーション解析には、地震による影響はいっさい考慮されていない。では、東電はどのようにして格納容器の“異常な”圧力上昇をシミュレーション解析で実現したのだろうか。図3と図4にその答えがある。図3を見ると、原子炉水位が猛スピードで落ちている(そうなるように入力条件を設定しているからだが、紙幅の関係で詳しい説明を省く)。そうなると、燃料棒は早々とメルトダウンするだろう。実際、図4を見ると、地震発生から約15時間後に「RPV破損」と記されている。つまり、メルトダウンが起きて原子炉圧力容器の“どこかに”穴が開いたのだ。

その結果、その穴から、メルトダウンが進行している原子炉圧力容器内部の高温、高圧のガスが、猛烈と格納容器に噴出する。そのため格納容器の圧力が急上昇する(図4参照)――これが東電のシミュレーションの騙しのテクニックだ。

超特急メルトダウンという目眩ましを使い、地震問題を巧みに覆い隠した“悪しきシミュレーション”以外の何物でもない。原子炉の水位の実測値と解析結果の度し難い解離が、そのなによりの証拠である。

図3

図4

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。