佐賀県プルサーマル討論会で議論されたMOX炉の事故評価について

2005年12月25日に佐賀県主催で行なわれたプルサーマル公開討論会の席上、原子力資料情報室が行なった災害評価比較に対して批判がありました。放射能を大規模に放出するような事故は確率が低いので考える意味がない、プルトニウムの放出率に関してチェルノブイリ原発事故を参照しているのはおかしいなどとするものです。

しかし苛酷事故評価は国の安全審査において行なわれておらず、事故が起きた際の潜在的可能性を評価するのは意味のあることです。私たちが国際MOX燃料評価プロジェクトにおいて行なった評価を抜粋して掲載します。本報告書は『MOX燃料総合評価』(七つ森書館、1998年)として刊行されています。該当部分を下に引用しますが、そこに詳述したとおり、それぞれの想定は根拠のあるものです。詳細は下記をご参照ください。また『MOX総合評価』ではプルサーマルをめぐる技術的・社会的問題を総合的にまとめていますので、同書全体を併せてご参照ください。

=======================================

国際MOX燃料評価プロジェクト最終報告書『MOX総合評価 IMAプロジェクト最終報告』(七つ森書館1998)

第3章「軽水炉でのMOX使用の安全性問題」より3.3「苛酷事故がMOXを燃料にした原子炉に与える影響の評価」(同書183~191頁)とその文献

3.3 苛酷事故がMOXを燃料にした原子炉に与える影響の評価

MOX燃料の炉心への導入によって,無視することのできないリスクと不確実性が導入されることを考慮して,プルトニウムとMOXに関連したアクチナイド(アメリシウムとキュリウムの同位体)の放出を想定して,沸騰水型炉と加圧水型炉の両方について,重大事故の影響に関する評価を行った。とくに,日本の原子力安全委員会が,軽水炉でのMOX利用の設置変更を申請する時に,電力会社が事故影響評価においてプルトニウムの放出を想定する必要はないとしてしまっていることからして,このような評価をしておくことはとくに有用と考えられる。

この「プルトニウム事故の軽水炉免除」とも呼ぶべき決定は,非常に問題の多い決定だ。なぜなら,日本の原子力安全委員会の「プルトニウムを燃料とするの原子炉の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす線量について」(以下プルトニウム原子炉立地指針)という指針は,「プルトニウムを燃料とする原子炉」の立地評価においてはプルトニウムの内部被曝についての線量評価を行わなければならないとしているからである。「プルトニウムを燃料とする原子炉」というのはやや曖昧な表現だが,指針にはこれ以上の定義は与えられておらず,その文字どおりの解釈からすれば,これは,高速増殖炉はもちろんのこと,軽水炉を含むすべてのMOX燃料装荷の原子炉に適用されるべきであろう。指針は実際には,十分とはいえない水準ではあるが,「もんじゅ」に適用された。

したがって,我々は,相当量のプルトニウムとそれに関連したアクチナイドが放出されることを想定し,標準的な軽水炉事故シミュレーションのモデルを使って,核分裂生成物の被曝線量に加えて,これらの核種の吸入による内部被曝線量も計算して,事故の影響の評価を行った。そして,その結果を,二酸化ウラン燃料を装荷したBWR(沸騰水型炉)とPWR(加圧水型炉)での同様のタイプの事故の結果と比較し,MOX燃料の使用によって付け加わるであろう健康や環境への影響を評価した。

3.3.1 事故の前提条件

燃料と原子炉の条件

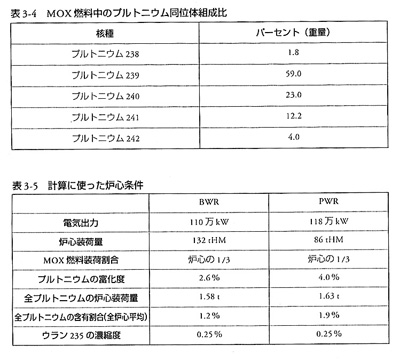

アクチナイドの生成量はWiese論文にいうM2燃料〔Wiese 1993〕の計算結果をもとに評価した。シミュレーション計算に用いた新規のMOX燃料中のプルトニウム同位体組成と燃料の原子炉内蔵量に関するデータは,それぞれ表3-4と表3-5に示す通りである。

事故シナリオと放射能の放出量

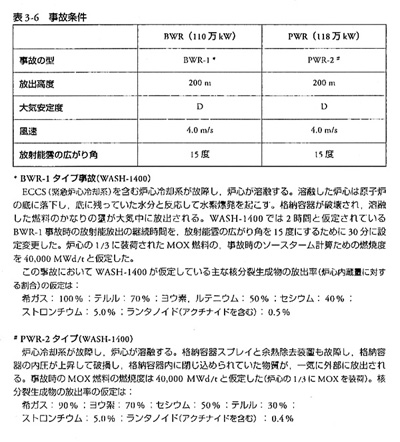

沸騰水型炉と加圧水型炉それぞれについて次のような事故タイプと気象条件を仮定して(表3-6),原子炉からのエアロゾル化した放射性核種の広がりとそれによる近隣住民の被曝線量の計算は,基本的にはWASH-1400〔NRC 1975〕の手法を用いて行った。拡散計算は,いわゆるパスキル・モデルに基づいて実行した。WASH-1400の事故タイプのうち,プルトニウムなどの不揮発性物質の放出量が最大となるケース,BWR-1とPWR-2を選んだ。

アクチナイドの放出

健康への影響に関して問題となるアクチナイド核種には,プルトニウム同位体,主にプルトニウム241の崩壊によって生成されるアメリシウム241(アルファ放射体,半減期443年)やキュリウム242(アルファ放射体,半減期163日)とキュリウム244(アルファ放射体,半減期18.1年)がある。前提条件として,これらの核種の全炉心内蔵量4)のうち4%が,事故によって放出されると仮定した。この仮定によると,沸騰水型,加圧水型原発の事故に対するプルトニウム放出量は,それぞれ67キログラム及び69キログラムである。

4)ここでの計算の基礎データとして,炉心の3分の1にMOXを装荷した条件で,崩壊を補正した上で,燃焼度40,000 MWd/tの燃料〔Wiese 1993〕のアクチナイドの炉心内蔵量を使用した。

4%放出という仮定は,WASH-1400のアクチナイド放出に対する数値が0.4~0.5であることを考えると,大きすぎるという意見もあるかもしれない。しかし,MOX炉の大事故では,大きな反応度が投入され,燃料が破砕されてその一部はエアロゾル粒子となって大気放出されるような事態が考えられる。実際に出力暴走事故だったチェルノブイリ原発事故では,プルトニウムの放出量は4%と評価されており〔USSR-SCUAE 1986〕,ドイツの政府のリスク研究でもプルトニウムや他のアクチナイドの放出量を4%と推定している〔GRS 1990〕。ある仮想的な条件のもとでは,放出量はさらに大きくなる可能性がある〔Kueppers and Sailer 1994〕。したがって,MOX炉からのプルトニウムと他のアクチナイドの放出による最も信頼できる災害影響を得るために,我々は事故の前提条件として,4%という値を用いた。アクチナイドの放出割合を変えた計算も実行し,結果の比較も行った。

プルトニウム吸入による内部被曝の計算

プルトニウムによる被曝線量を評価するにあたって,エアロゾル粒子の吸入による骨表面,肺,肝臓の線量とこれらの臓器の被曝の結果として生じる実効線量当量が重要である。ICRP公報30に基づく日本の「プルトニウム線量めやす指針」の代謝モデルにしたがって,これらの内部被曝線量の計算を行った。アクチナイドの新しい代謝モデルとそれに基づくアクチナイド摂取についての新しい線量係数が最近のICRP公報(ICRP公報61〔ICRP 61〕と68〔ICRP 68〕)で勧告されているが,日本や他の多くの国々ではまだICRP30に基づく線量係数が法的には有効であるので,それを使って計算を実行した。

線量評価の結果

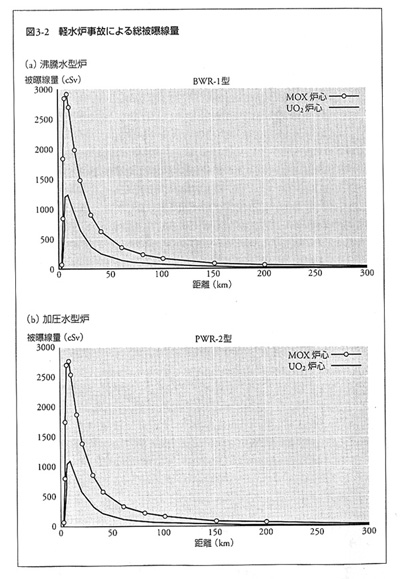

電気出力110万kWの沸騰水型炉と電気出力118万kWの加圧水型炉について,全身の被曝線量5)の計算結果を原子炉からの距離の関数として,それぞれ図3-2(a)及び図3-2(b)に示した。それぞれの図で,上側の曲線がMOX炉の事故,下側の曲線が二酸化ウラン炉に対応している。2つの曲線の違いは,基本的にはアクチナイドの吸入の全身の被曝線量への寄与によるものである。

5)この報告書を通じて単に線量という言葉を使っているが,特別の断りがない場合,ここで計算された線量は、厳密に言うと,預託線量当量(50年)である。

距離─線量曲線は,BWR-1やPWR-2の事故の影響が,二酸化ウラン炉の場合でもすでに壊滅的であることを示しているが,

この評価結果は,MOX炉での過酷事故の場合のアクチナイド放出の影響をはっきり示している。同じ距離に対する線量は,MOX燃料装荷の原子炉の場合,2.3~2.5倍になっており,健康に与える影響も同じ倍率で高くなると考えられる。

線量評価の意味

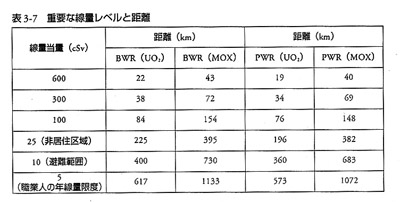

下記の表3-7のようなさまざまな線量レベルに対応する距離を比較することによって,図3-2に示した線量評価の意味するところをよりよく理解することができるだろう。表からはっきりわかるように,人体の健康にさまざまな影響を与える距離は,MOX燃料の使用にともなって80~100%増大する。影響を受ける面積は距離の平方に比例して増大するから,社会的影響が面積に比例すると仮定すると,この距離の増大によって社会的影響は3.2~4倍になることを意味する。さらには,距離の増大によって人口が密集している都市部を含むことになるから,実社会での影響はもっと深刻なものになるだろう。

影響をわかりやすく説明するために,日本の軽水炉での事故シナリオを想定して見よう。もし,MOX使用が計画されている東京電力の沸騰水型福島第二原発4号炉(電気出力110万kW)で事故が起こり,水戸や東京方面(南南西)に風が吹いていたと仮定すると,100センチシーベルト(1レム)の範囲に含まれる人口は,MOXの使用によって3.7倍以上(41万人から150万人へ)になる。100センチシーベルトの預託線量当量(50年)は,人体の健康や社会にさまざまな悪影響をもたらす可能性があるため,この増大は非常に深刻な社会的懸念になるだろう。もし,これもMOX使用の候補である東京電力の柏崎刈羽原発1号炉(電気出力110万kW)で事故が起き,前橋・東京方面(南南東)に風が吹いていたと仮定すると,上と同じ放射線の影響を受ける範囲の人口は,ウラン燃料だけの場合と比べて,1桁多くなる(ウラン炉の22万人に対して250万人)。これらの著しい増大は,被害距離が延びることによって東京方面の人口の多い都市を含むことによるものである。

加圧水型炉の例としては,これもMOX使用の候補である関西電力の大飯原発4号炉(電気出力118万kW)における事故を想定してみよう。風が南向き(京都・大阪方面)に吹いていたとすると,100センチシーベルトの範囲で被害を受ける人口は200万人から1030万人へと5.1倍に増える。この大飯の事故のケースでは,ウラン炉心の原発事故を仮定した場合でも,京都や高槻といった大きな都市を含むことになるので対象人口がすでに200万人に達しているが,MOX炉心の事故では大阪や近郊が被害範囲に加わることによって,1000万人以上に増えることに注目されたい。

事故の想定規模が大きすぎて現実的ではないという意見もあるかもしれない。WASH-1400報告において,BWR-1及びPWR-2タイプの事故の発生確率はそれぞれ100万分の9及び100万分の5と評価されている。しかし,WASH-1400のこの確率の値にはかなり疑問の余地がある。この章で示された解析から,MOX燃料の導入によってある種の事故の確率が高くなる可能性があるからだ。それゆえ,我々は,苛酷事故の想定及びその想定に基づいたここでの影響評価は,MOXの評価として意味のあるものと考えている。

ここでの事故シナリオが必ずしも最悪のケースに基づいているわけではないことを注意しておこう。ここでの事故シナリオの設定は,MOX装荷炉心でのアクチナイド放出をともなう事故と二酸化ウラン装荷炉心における緩やかなアクチナイド放出(WASH-1400では0.4~0.5%と仮定されている)の事故の影響を比較するためである。事故の影響は,より悪い気象条件のケースやもっと大量のアクチナイドが放出されるケースでは,さらに深刻なものになる可能性があり,上の想定が必ずしも最大限ではない。

アクチナイドの放出量がもっと少ない場合は,MOXの影響は当然小さくなる。しかし,アクチナイドの放出量を0.5~1%と非常に控えめに想定しても,MOX燃料装荷の炉心の場合,ある場所での被曝線量は二酸化ウランの炉心の場合と比べ,1.1~1.5倍になることを我々の計算は示しており,大きな事故の場合はどんなシナリオでも,炉心にあるアクチナイドの量の大きさのために,MOX燃料の装荷によって事故の影響が相当悪化すると考えられるのである。

参考文献

Wiese 1993: H. W. Wiese, Investigation of the Nuclear Inventories of High-Exposure PWR Mixed-Oxide Fuels with Multiple Recycling of Self-generated Plutonium, Nuclear Technology vol. 102, Apr. 1993 pp. 68-80.

NRC 1975: U. S. Nuclear Regulatry Commision, WASH-1400, Reactor Safety Study – An Assessment of Accident Risks in U. S. Commercial Nuclear Power Plants, 1975.

USSR-SCUAE 1986: USSR State Committee on the Utilization of Atomic Energy, the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant and Its Consequences, Information Compiled for the IAEA Experts’ Meeting, August 1986, Vienna.

GRS 1990: Gesellshaft fuer Reaktorsicherheit, Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke, Phase B, Koeln, 1990.

Kueppers and Sailer 1994: C. Kueppers and M. Sailer, The MOX Industry or The Civilian Use of Plutonium, IPPNW Germany and Belgium, 1994(邦訳:C. キュッパース・M. ザイラー,『プルトニウム燃料産業』,七つ森書館,1995).

ICRP 61: Annual limits of Intake of Radionuclides by Workers Based on the 1990 Recommendations, Annals of the ICRP, vol. 21, No. 4 (1991) .

ICRP 68: Dose Coefficient for Intakes of Radionuclides by Workers, Annals of the ICRP, vol. 24, No. 4 (1994).