福島第一原発事故の放射能はどこから放出されたのか ―事故分析検討会「調査・分析に係る中間取りまとめ(案)」 から見えてくること―

事故分析検討会の「中間報告」と「中間まとめ」

原子力規制委員会の福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会(事故分析検討会)が「調査・分析に係る中間取りまとめ(案)」(「中間まとめ」)を作成し、1月27日に公表した(2月26日まで意見公募実施:https://www.nsr.go.jp/procedure/public_com

ment/20210128_01.html)。

事故分析検討会は、2014年10月に「東京電力福島第一原子力発電所 事故の分析 中間報告書」を発表した。そこでは国会事故調での問題提起・未解明事項について、十分な調査・検討をしないまま否定的な結論をだした。すくなくとも、当該の問題を担当した国会事故調の委員であった田中三彦さんには具体的な内容にかんする事情聴取や協力要請はしていない。

●福島第一原発1号炉の非常用ディーゼル発電機が機能喪失におちいった時には、建屋を襲うほどの大きさの津波が原発の敷地にまだ到達していなかったこと。すなわち、津波が1号炉の全電源喪失の原因とはなり得ないこと。

●1号炉の原子炉圧力容器で早期に漏えいがおきていた可能性あること、および、主蒸気逃し安全弁が作動しなかった可能性が高いこと。

●1号炉の原子炉建屋での水素爆発が、非常用復水器タンクが設置されている4階で先に発生し、その後最上階(5階)のオペレーティングフロアの大きな空間に伝播していった可能性が高いこと。

とくに、これらの問題提起について、新潟県技術委員会においてさかんに議論されていたにもかかわらず、事故分析検討会側では内容を深く理解していないか、無視を決め込んでいるようで、現時点においても不十分なままである。

何を調査・分析しているのか

2019年9月にはじまった今シリーズの検討では、「現場の環境改善や廃炉作業の進捗により、原子炉建屋内部等へのアクセス性が向上し、施設の状態確認や試料の採取が可能な範囲が増えている」ことから、現地調査の結果や事故時の記録の分析をすすめた、としている。

本来ならば、気がすむまで徹底して現場の検証をすすめ、場合によっては現場の保存を優先しておこなうべきであって、解体(いわゆる廃炉作業)をおこなうのはそのあとである。事故分析検討会のように、廃炉作業のすき間で事故の調査をおこなうのでは、わかるはずのものも見えなくなってしまう。

「中間まとめ」のポイントとしてあげられているのは、次の項目である:

1.原子炉格納容器からの放射性物質等の放出または漏えい経路・箇所

・1~4号炉のSGTS(非常用ガス処理系)配管系の汚染状況と形成メカニズム

・1~3号炉オペレーティングフロアおよびシールドプラグ付近の放射線量と2・3号炉シールドプラグ下面における大量のセシウムの存在

2.原子炉建屋における水素爆発の詳細分析

・3号炉の水素爆発

3.原子炉冷却のために機能すべき機器の動作状況に関する検討

・津波襲来から3号炉のベント時点までの原子炉圧力容器の圧力挙動からみた機器の状況

・3号炉のベント以降の原子炉格納容器内の圧力変動からみた機器の状況

事故分析検討会の議論のすすめ方や結論にはまったく期待できないのだが、気になるデータがあるので、「原子炉格納容器からの放射性物質等の放出または漏えい経路・箇所」を中心に、いくつかとりあげて紹介する。

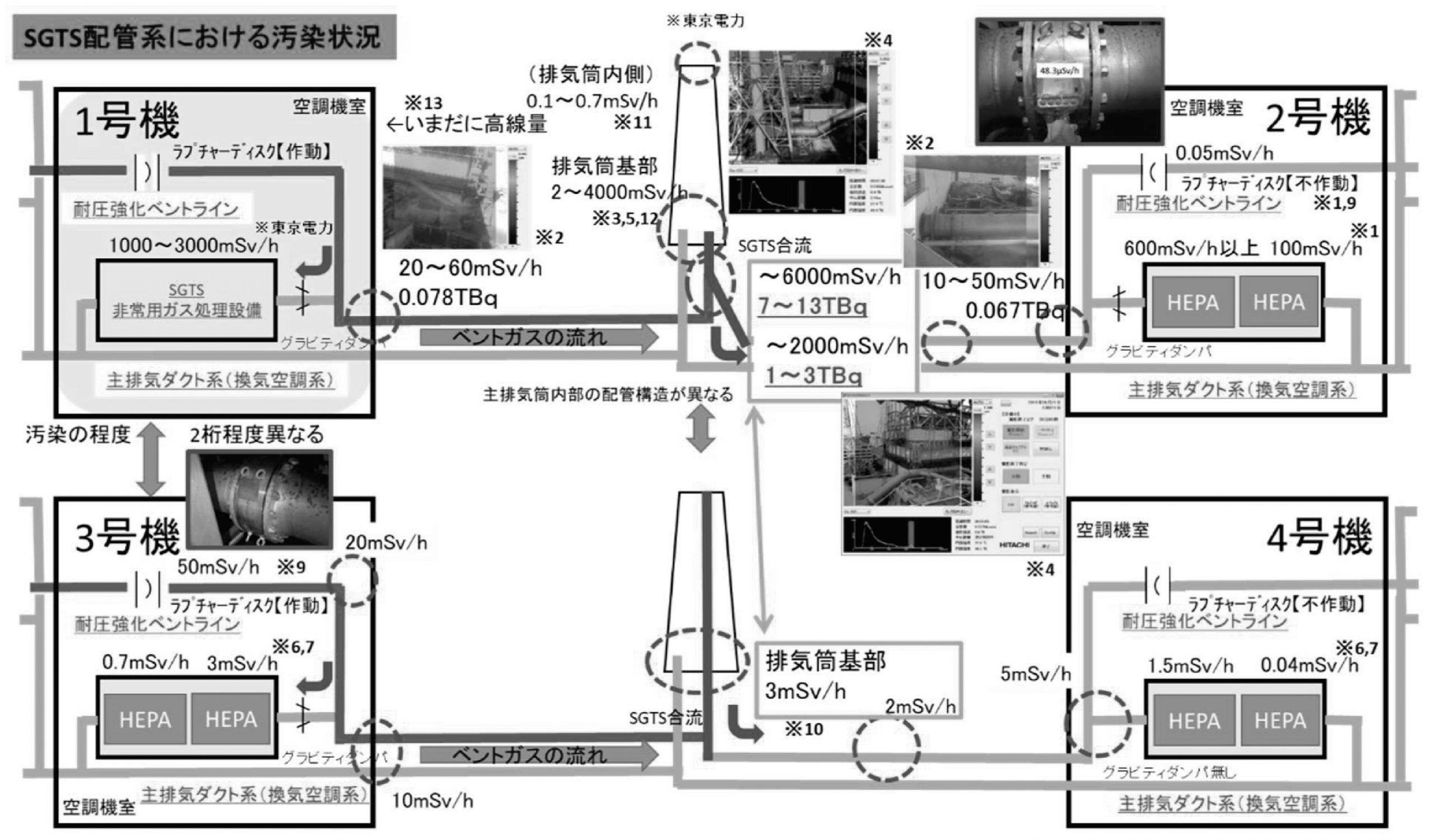

図1 1~4号炉のSGTS配管系における汚染状況(事故分析検討会「中間まとめ」より)

1・2号炉のSGTS(非常用ガス処理系)配管系の汚染状況

事故分析検討会は、1~4号炉の耐圧ベント系をふくむSGTS(非常用ガス処理系)配管系について、東京電力と原子力規制庁が測定した放射線(線量率)の値を汚染状況としてまとめ、汚染が生じたメカニズムを推定している(図1)。

1号炉では、いまだに高い線量率のため、事故分析検討会の現地調査チームは原子炉建屋とタービン建屋の間の換気空調機械室にあるSGTS設備(フィルタトレイン)には近づけず、その周辺の測定はできていない(東京電力が2011年8月に測定した際には5Sv/h以上であった)。電源喪失によって、フィルタトレイン前後の隔離弁は全開状態となる。

図1の1号炉で1000~3000mSv/hとあるのは、東京電力が2020年8月25日にロボットをつかって測定したフィルタトレインの周辺の空間線量率(高さ1メートル)と床面の線量率である。東京電力の測定はフィルタの入口側(原子炉側)に偏っており、出口側(排気筒側)の測定ができていない。「中間まとめ」では、1号炉でベントガスのSGTS系への逆流があったと判断する、としている。ベントガスの逆流を推定はできるが結論するのはちょっと気が早い。フィルタトレインの詳細な調査を待ちたい。

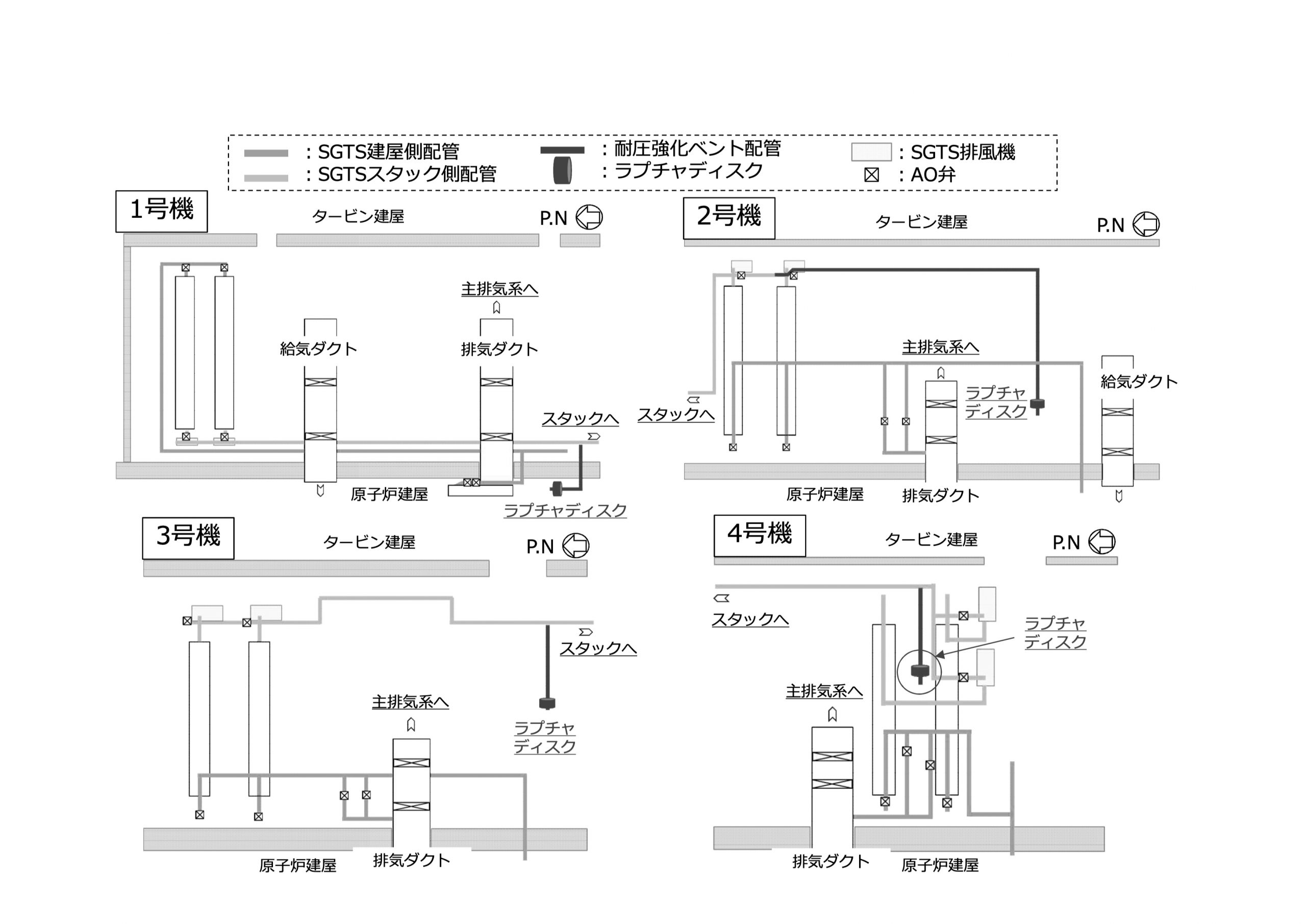

図2 1~4号炉のSGTS室の系統構成(東京電力「SGTS室調査の進捗について」より)

「中間まとめ」の別添1所収のSGTS室内の配管等の敷設状況概要図(図2)によると、1号炉の耐圧ベントラインのラプチャーディスクは、他の原子炉とちがってフィルタトレインと同じ室内には設置されていない。このためもあってか、1号炉のラプチャーディスクの周辺の線量率の測定はおこなわれていない。

2号炉では、事故分析検討会の調査で、ラプチャーディスクの周辺の線量率を約0.05mSv/h(50マイクロSv/h)と測定している(ラプチャーディスクは破裂していない)。また、フィルタトレインの1つ(B系)に対してガンマカメラの測定による線量率の推定で出口側(排気筒側)で600mSv/h以上、入口側(原子炉側)で100mSv/h程度となっている。

1号炉と2号炉とのあいだに共用の排気筒があり、非常時にはSGTS配管を通して水蒸気や放射性ガスなどが放出される。1号炉のSGTS配管と2号炉のSGTS配管は、排気筒の手前で合流して排気筒基部に接続され、そこでガスをはき出す仕組みになっている。図1をみると、1号炉側のSGTS配管で20~60mSv/h、SGTSの合流部から排気筒基部で最大6000mSv/h、排気筒の基部で2~4000mSv/h、SGTSの合流部から2号炉のSGTSの下流側(排気筒側)で最大2000mSv/h、2号炉のSGTS配管の上流部(原子炉側)で10~50mSv/hとなっている。

これらの測定データは、1号炉のベントにより放出されたガス(水素と放射性ガス)が、SGTSの合流部から2号炉のSGTS配管に流入していったことを示すものだ。2号炉のフィルタトレインで、出口側が入口側より汚染が強くでていることともつじつまが合う。事故分析検討会の評価では、1号炉で逆流したベントガスの量は2号炉への流入量の10倍である。

3・4号炉のSGTS(非常用ガス処理系)配管系の汚染状況

3号炉のラプチャーディスク周辺での線量率は50mSv/h、耐圧強化ベントラインで20mSv/h、SGTS配管で10mSv/hが測定されている。3号炉のフィルタトレインの線量率についても詳しく測定されており、図1の値とは異なるが、入口(原子炉側)付近で0.76mSv/h、出口(排気筒側)付近で2.2mSv/hとなっており、ベントガスの逆流の徴候を示しているようにみえる(B系)。しかし、A系ではこのような傾向はあらわれず、事故分析検討会はグラビティダンパ(配管の遮断器)の漏えい率が異なるためと説明しているが、疑問が残る。また、東京電力は、3号炉のフィルタトレインの内部のフィルタ本体の調査をおこなっていて、同様の結果を得ている。

4号炉のフィルタトレインの測定では、入口(原子炉側)付近で0.04mSv/h(40μSv/h)、出口(配意党側)付近で1.2mSv/hであり、3号炉のベントガスの流入を示唆している。事故分析検討会は、3号炉のベントガスの逆流量は、4号炉への流入量の約2倍と評価している。

しかし、3・4号炉の汚染の状況は、100~1000

倍の開きがある。事故進行とベントのタイミングなどとの関係でいくつか検討がされているようだが、さらに丁寧な検討が必要だ。また、3号炉から4号炉に流入した水素ガスが4号炉の原子炉建屋内で爆発を起こしたとされていることとの関連がよくわからない。

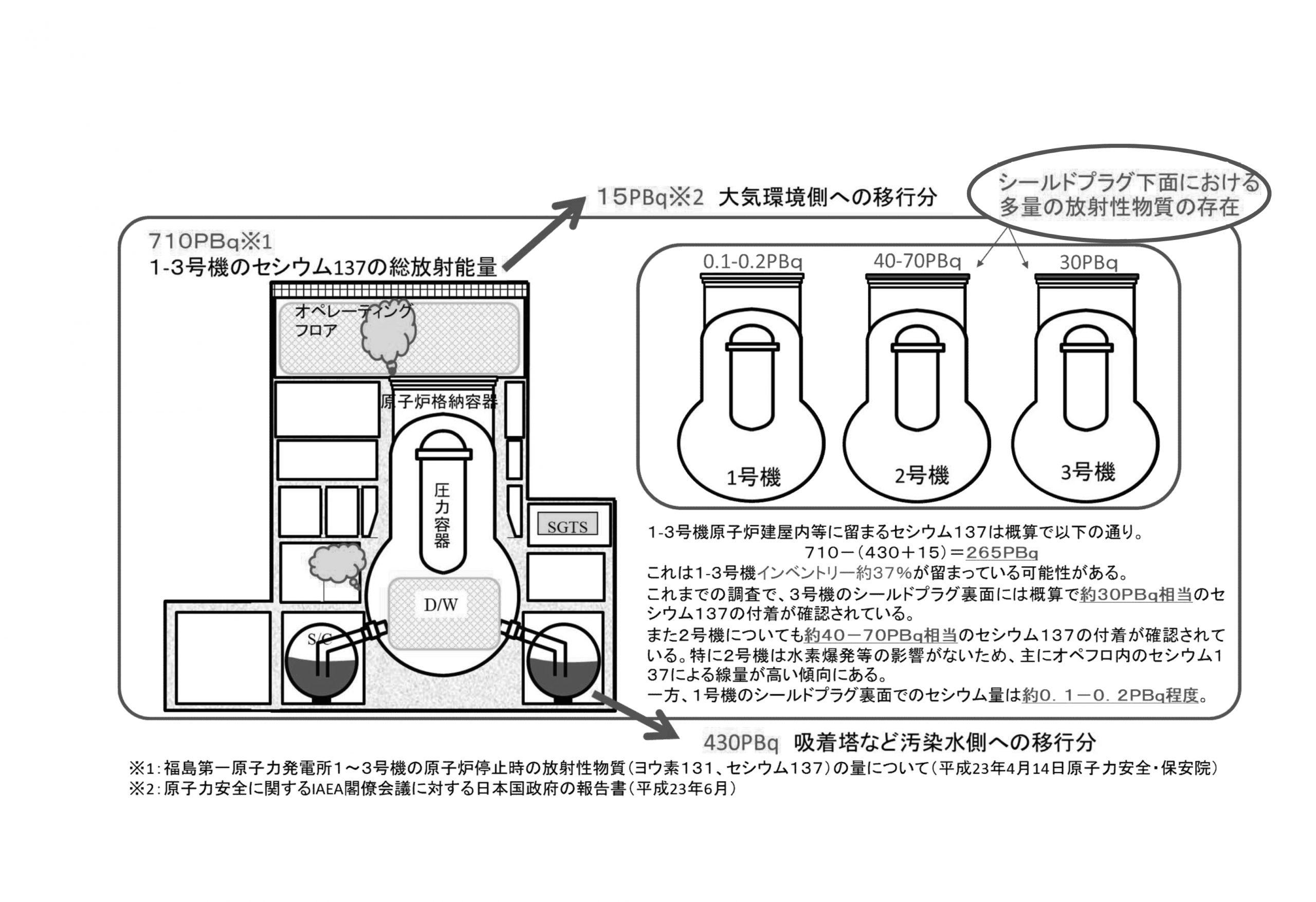

図3 かつて1~3号炉に内蔵していたセシウム137はいまどこに存在するか?

(事故分析検討会「『中間まとめ』ポイント」より)

シールドプラグ(遮蔽プラグ)のすき間に存在する大量のセシウム137

原子炉格納容器の上に、炉心からの放射線の遮へいのために分厚い鉄筋コンクリート円盤のカバーがかぶせられている。これがシールドプラグ(遮へいプラグ)である。シールドプラグは3枚重ねて使用されており、円盤は3つに分割する構造になっている。重量は全体で500トン以上である。

福島第一1~3号炉のシールドプラグの上の層と真ん中の層の間に、大変な量のセシウム137が蓄積されていることがわかってきた。図3に示すように、セシウム137の推定蓄積量が、2号炉で40~70ペタ・ベクレル、3号炉で30ペタ・ベクレルである。ペタが10の15乗を表す接頭辞であることを考えると、すさまじい量であることがわかる。1号炉の0.1~0.2ペタ・ベクレルという量もけっして少ないという量ではない。

セシウム137だけにしぼって考えると、1~3号炉の炉心に蓄積されていた総量710ペタ・ベクレルのうち、事故によって大気中に放出されたのが15ペタ・ベクレル(旧原子力安全・保安院による評価値)である。また、循環冷却によってセシウム吸着装置に捕捉されたセシウム137の量を430ペタ・ベクレルと原子力規制庁が評価している。これは、サリーなどのセシウム吸着装置で処理済みの水の量と汚染水処理建屋での放射能濃度をかけ算することによって推計した数値である。この430ペタ・ベクレル分のセシウム137は、敷地内の使用済み吸着塔保管施設にセシウム吸着装置使用済みベッセルとして1000本以上が保管されている。これ以外に、使用済み燃料があることを忘れるわけにはいかない。

セシウム137の内蔵量から、大気中への放出と循環冷却による処理による分を除いた約265ペタ・ベクレルがいまも3つの原子炉建屋内にあり、そのうち、70~100ペタ・ベクレルがシールドプラグのすき間にあると見積もられている。のこりは、シールドプラグの別の位置だったり、建屋の壁などに付着したり、熔融デブリとして存在していると考えられる。

事故分析検討会は、「1号機の場合、水素爆発以前にPCV(原子炉圧力容器)のTHF(上ぶたフランジ)部分から大量のCsが原子炉ウェルに放出されたとは考えにくい」と、根拠を示さずに書いている。田中三彦さんは新潟県技術委員だったときに、シビアアクシデント時の高温状態では、上ぶたフランジの金属製Oリング(オー・リング)がシール機能を失い、内部の圧力に耐えられずに内蔵する放射性ガスを間欠的に放出する可能性がある、と指摘している。

また、当然のことだが、原子炉格納容器の直接損傷など、シールドプラグを経由しない放射能の放出経路もちゃんと視野に入れて検討をおこなうべきである。

■おもに参考にした資料

東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ(案)

public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000213528

東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会の会議資料

www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki01/index.html

(上澤千尋)

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。