米軍原子力空母原子炉事故の危険性と情報の非開示-「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」に対する反論書-

米軍原子力空母原子炉事故の危険性と情報の非開示-「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」に対する反論書-

【リンク】

・原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会

cvn.jpn.org/cvn/

・合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート

www.city.yokosuka.kanagawa.jp/nagekomi/200604/n100001088.html

・原子力安全委員会原子力艦災害の技術的事項検討タスクフォース

www.nsc.go.jp/senmon/shidai/kangaitask.htm

www.nsc.go.jp/senmon/soki/kangaitask/kangaitask.htm

・原子力安全委員会原子力艦災害対策緊急技術助言組織

www.nsc.go.jp/senmon/shidai/genkinkyu.htm

www.nsc.go.jp/senmon/soki/genkinkyu/genkinkyu.htm

2006年6月12日

上澤千尋・西尾漠

原子力資料情報室

目次

第1部

米軍原子力空母における原子炉事故の危険性……上澤千尋

第2部

日本の港における放射能汚染と情報の非開示……西尾漠

上澤千尋

1.はじめに

日米両政府間で米軍・横須賀基地に配備されることが話し合われているニミッツ級・原子力航空母艦ジョージ・ワシントンについて、その原子炉設備の安全性について分析・検討した。実際に空母に搭載されている原子炉で炉心が溶融し、大規模な放射能放出が起きた場合、どのような被害が予測されるのか、住民の健康被害がどの程度にまでおよぶのか、という点についても計算し評価を行なった。

2.空母に搭載された原子炉の危険性

ニミッツ級の原子力航空母艦には、「A4W」という型の原子炉が2基搭載されている。しかしながら、その原子炉システムについては、構造はおろか、正確な出力すら明らかにされていない。

カリフォルニア州コロナド市における1996年4月9日の公聴会の速記録やサン・ディアゴの環境健康連合が情報公開法によって取得した情報、資源安全保障研究所のゴードン・トンプソン氏によるレポート「海軍推進用原子炉: 原子炉事故の可能性に関する設計上の特徴」(1999 年9 月3 日) 、さらにはいくつかのウェブ上の情報などをもとに、「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」(2006 年4 月17 日)の内容を検証する。

「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」は、その名に反して、具体的な技術情報がほとんど含まれていない。少なくとも、原子炉の安全性を実証する根拠となるようなデータは何一つない。

以下に、疑問点・問題点をあげる。

艦載原子炉は、通常時は定格の15 パーセントの出力で運転し、戦闘時などの緊急時には1分ぐらいの短い時間で100 パーセントにまで出力を上昇できる設計になっている、と米軍は説明している。出力の急変は、燃料および原子炉圧力容器に大きな熱応力をもたらすため、材料の劣化がすすみ、それらの構造健全性に大きな影響を与える。ウラン235 が97 パーセントという高濃縮ウランの燃料を使用しているため、出力急上昇時に制御に失敗すれば、暴走事故を起こす危険性が、ウラン235 の濃縮度4パーセント程度の燃料を使用している商業炉に比べてずっと高い。暴走事故に至らないまでも、燃料の破損の危険がある。材質にもよるが、原子炉圧力容器が小さいため、核分裂時に放出される中性子の照射により、炉壁の劣化(とくに脆化)が進みやすい傾向を指摘することができる。低出力、ないしは低温での運転は中性子照射による脆化をより促進し、原子炉圧力容器の安全性を損なう( 米国ヤンキーロウ原発の事例)。金属燃料( ウラン・ジルコニウム合金) を採用していることから、熱伝導率は良くなるが、融点が低くなるため、熱除去の失敗は早い段階で深刻な事故に至る可能性がある。ジルコニウムのインベントリーが多いことが、事故時のジルコニウム・水反応による水素発生の影響を大きくする。

また、空母は戦闘時の50G(G は重力加速度) の衝撃にも耐え、運転しつづけることができるとされている。しかし、50G の衝撃がどのような想定の力なのか( パルス的なものか、継続的なものか) 、原子炉にどのようなメカニズムで働くのか、あるいは働かないのかという点についての説明がなく、原子炉システムの安全性の根拠とはなりえない。海に浮かぶ空母への衝撃と陸上に設置されている商業用発電炉への地震力とを同列に比べることは無理がある。

米軍は、一次冷却材ポンプが水没タイプで溶接によって閉じ込められているため、商業用発電炉のようなポンプの軸封部からの放射能汚染水の漏れがない、と説明している。ポンプに限らず、弁や配管の溶接部のひび割れが、最近、商業用原子炉において、大きな問題となっている。ステンレスや高ニッケル基合金というどんな優れた金属材料に対しても、ひび割れが発生しており、超音波による詳細な検査によっても、たびたび見逃されてきたという事実がある。空母の原子炉の冷却水循環システムなどの構造は明らかになっていないが、これは材質上の問題であり、空母の原子炉にも影響がある。これらにより、最悪の場合冷却材の喪失から炉心の熱除去失敗、炉心溶融、放射能の大量放出という事態を招きかねない危険性を内在している。

格納容器のしくみやその耐圧強度はどの程度のものなのか、という点も重要な問題だ。設計によっては、内部の原子炉の事故によって容易に破損し、事故早期の放射能の放出ということにつながる。戦闘機を含む航空機などの飛来物の墜落衝突という外的事故による閉じ込め機能の喪失という事態によっても、放射能放出事故が起こり得る。

原子炉は運転停止後も崩壊熱を出しつづけるため、冷却をしつづけなければならない。運転停止したあとでも、1 日後で運転時の約0.6 % 、1 週間後で運転時の約0.3 % 、1 月後であっても約0.1 % の熱の放出があり、冷却に失敗すれば燃料の破損などを引き起こすことになる。これは、冷却システムにかかわる制御系や電源系の故障や破壊などが大きな事故の要因となることを示しており、その起因としては火災など内部のトラブルから、上記の航空機墜落などの外部の事情によるものなど、多様なものが考えられる。

3.事故被害の予測

ニミッツ級の空母が横須賀港接岸中、ないしは横須賀構内を航行中に原子炉の炉心が溶融するような事故が起きた場合の被害予測を行なった。

A4W 炉は加圧水型炉で、熱出力は60 万キロワット程度以下であると説明されている( 前出の速記録など) 。これは商業用発電炉の電気出力20 万キロワットに相当する。この原子炉が2 つ搭載されていることから、空母には電気出力40 万キロワットの商業用原子炉が1 基あるものと想定した。これは、日本にある原子力発電所でいうと美浜1 号炉(34 万キロワット)ないしは美浜2号炉(50 万キロワット)クラスの原子炉に相当する。

事故の規模および形態としては、米国のラスムッセン報告(WASH1400 )にいう事故ケースPWR2 を仮定した。ラスムッセン報告の事故ケースPWR2 は、次のような経過をたどる事故である。

事故ケースPWR2:

炉心冷却系が故障して炉心溶融。さらに格納容器スプレイと熱除去も故障するため、格納容器内の圧力上昇を抑えることができず、ついには格納容器の耐圧限度を突破して破裂する。かくして格納容器内に充満していた大量の放射能が環境に噴き出す。(「原発事故―その時あなたは?」(瀬尾健)から引用)

放出される放射能については、内臓する放射能のうち次のような割合で環境中に放出されると仮定している:希ガス90 % 、ヨウ素70 % 、セシウム50 % 、ストロンチウム6% 、ルテニウム・テクネチウム2%、ジルコニウム・ニオブ0.4 %、セリウム0.4 %.

空母に搭載された原子炉2 基のうち1 基だけで事故が起こるというケースも形式的には考えられるが、PWR2 のような大規模な炉心溶融を仮定した場合には、限られた狭い空間内にある2基の原子炉のうちの1基の事故により、他の1基の冷却システムや安全システムがダメージを受け炉心溶融事故に至ると考える方が自然であり、事故想定としてもより保守的である。そのため、本事故評価では、2 基の原子炉がほぼ同時に事故を起こすことを想定して解析をすすめる。

炉内に蓄積された放射能、とくに核分裂生成物( 死の灰) の量は、運転時間と燃焼度に大きく依存する。空母ジョージ・ワシントンの原子炉については不明であるため、WASH1400 の設定値である17,600MWd/トンをそのまま計算に採用したが、これはかなりの過小な評価となっている可能性もある。

本事故評価においては、電気出力40 万キロワット相当( 熱出力120 万キロワット) の原子炉の事故を想定しており、その場合のおもな核種の放出量は次の通りである: クリプトン85 が7.5 × 10^15 ベクレル、ヨウ素131 が8.7 × 10^17 ベクレル、セシウム134 が5.5 × 10^16 ベクレル、セシウム137 が3.5 × 10^16 ベクレルである。放射能の継続放出時間は30 分である。

計算のための気象条件として、風速は4.0m/秒、大気安定度は最も一般的なD とし、天候は降雨なし、放出された放射能の広がり角は風向きに対して15 度の広がりをもつと、それぞれ設定した。それほど放射能雲が上昇しないと考えて、放射能の放出高度は10 メートルを計算の条件とした。

環境中に放出された放射能の拡散と住民の被曝計算には、米国原子力委員会の事故評価報告書WASH1400 草案をもとに瀬尾健氏(元京大原子炉実験所、故人)が作成し、小出裕章氏( 京大原子炉実験所) が改良をつづけている計算プログラム「ACC50 」を援用した。ただし、ACC50 では、WASH1400 によるリスク係数でなく、一部をのぞいて国際放射線防護委員会の1990 年勧告にもとづくリスク係数を採用している。WASH1400 草案では、風向きに直角な方向への放射能の分布を一定なものとするウェッジモデル(楔形モデル)を採用しており、計算の簡略化のためここでもそれを採用した。

被曝線量の計算では、事故後7 日間避難ができずに当地にとどまっていた場合の外部被曝と放射能雲が通過する間( 到着時刻から30 分間) に吸入した放射能による内部被曝の合計を計算した。

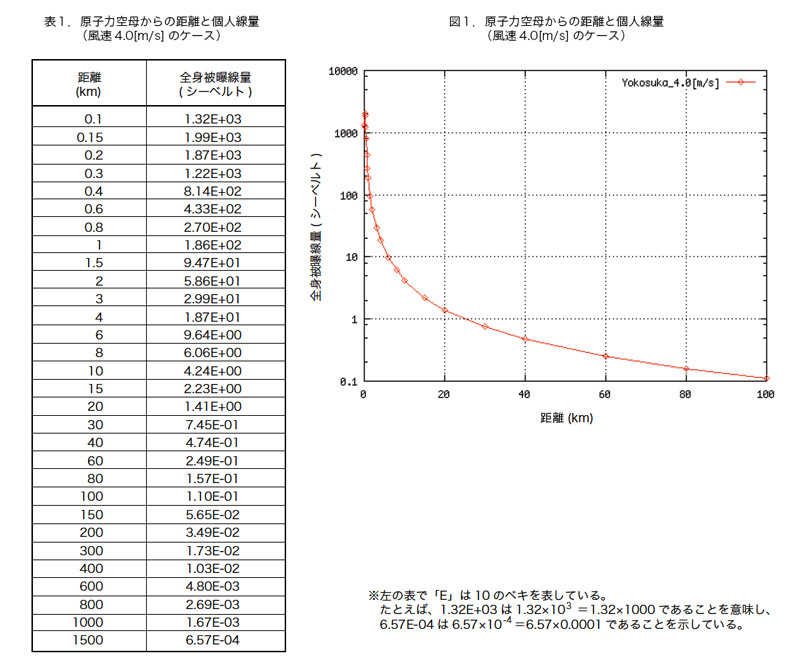

計算結果を表1 と図1に示す。表1は原子力空母からの距離とその距離の位置にいる個人の被曝線量との関係を表している。図1は、表1のうち原子力空母からの距離が100 キロメートルの範囲までを、横軸に距離を縦軸に被曝線量をとってグラフにしたものである。

4.考察とまとめ

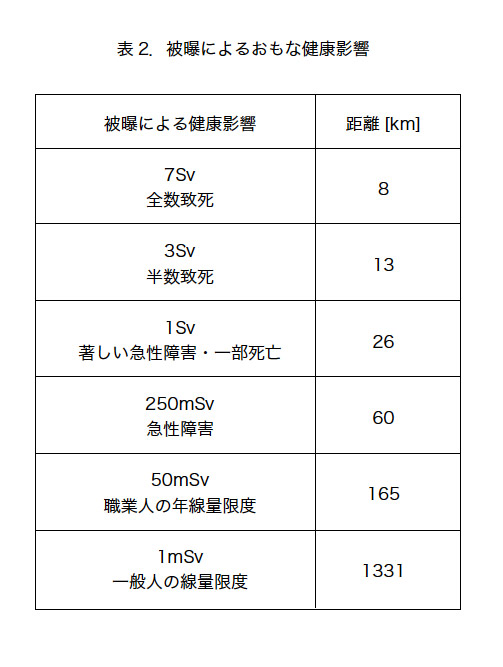

計算結果をもとに、個人に対する被曝によるおもな健康影響の程度とその健康影響を受ける範囲について、表2 のようにまとめた。7 シーベルトの全身被曝( 実効線量) を全数致死線量とすると、この被曝線量に達する範囲は空母から風下の8 キロメートルの範囲にまで及ぶということを示している。潜在的な危険性としては、横須賀市の8 割程度の地域がこの範囲に含まれている。この範囲に放射能雲が到達するまでの時間は、放射能放出開始からわずか33 分である。

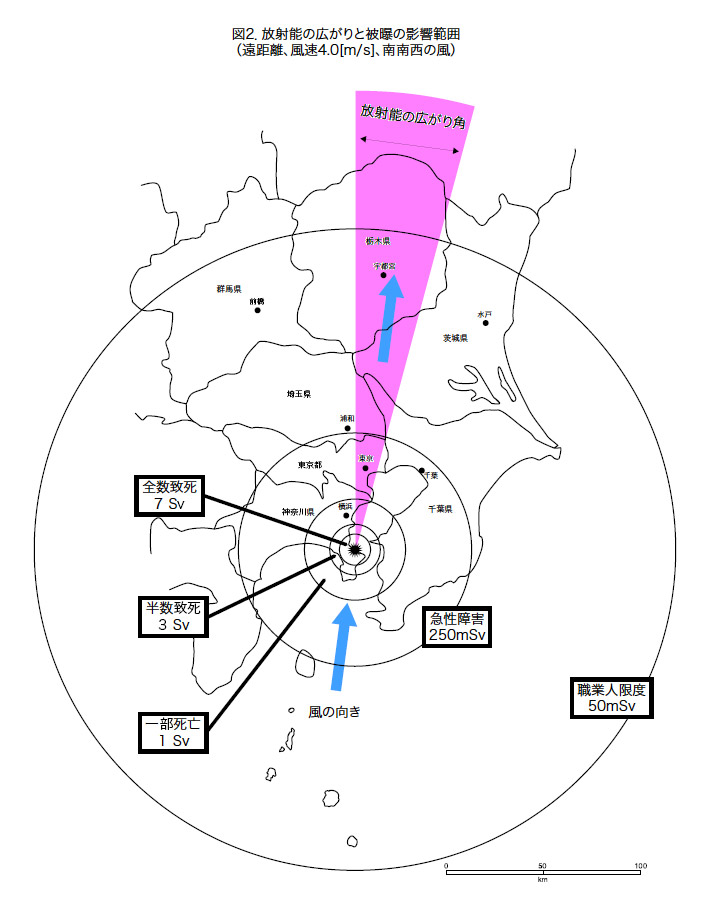

この表2 から、風向きが南南西で、東京の都心やさいたま市に方面に向かって放射能が広がっていった場合について考えてみよう。図2 の扇型で示したのがその範囲である。東京都心の多くの部分やさいたま市の一部が急性障害相当の250 ミリシーベルトの範囲に入っており、職業人に対する年間の被曝線量限度である50 ミリシーベルトの範囲には宇都宮市が含まれる。このケースの集団線量を概算すると300 万~400 万人シーベルトになる。米国のジョン・ゴフマン博士(1981) が提唱する1 万人シーベルトあたり4000 人というガン死者のリスク係数によって計算すると、風下の扇型内に居住ないしは滞在していた人たちのうち、120 万~160 万人がガンによって死亡すると予測される。また、ガンのリスクをより低く見積もっている米国科学アカデミー(1987) のガン死のリスク係数(1 万人シーベルトあたり800 人)を用いてガンによる死者数を計算しても、24 万~32 万人と予測される。

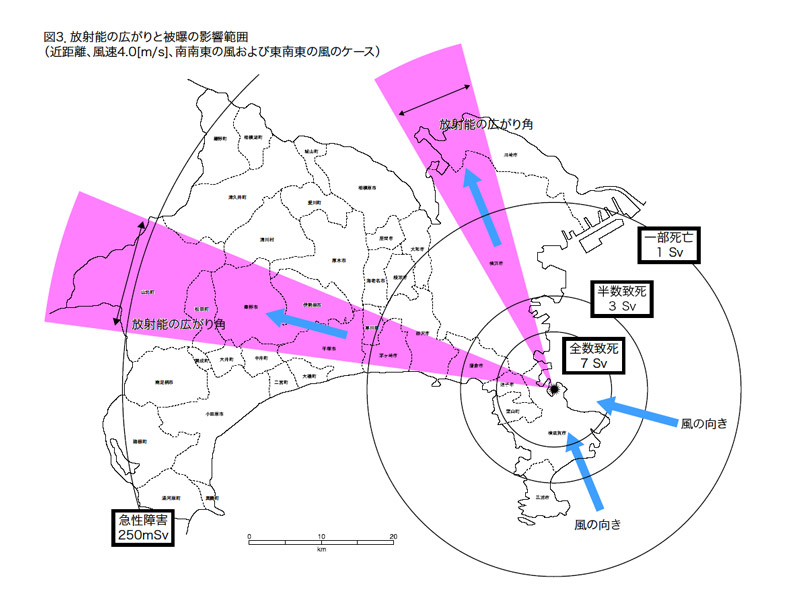

図3 には、表2 の結果をもとに神奈川県内での被害予測について、ふた方向の風向きの放射能の広がりを付記して図示した。神奈川県のほとんどの地域が、潜在的な危険性としての急性障害発症相当レベルの被曝をする範囲に入っていることがわかる。

2基あわせての熱出力が120 万という原子炉搭載空母が大都市部の横須賀港に出現することで、非常に大きな放射能災害の危険を招くことが明らかになった。この事故災害評価は、典型的な1 つの事故災害評価であって、必ずしも最大の被害想定をしているわけではないことにも注意する必要がある。横須賀にこのような原子炉を「設置」しようとすることは、十分な離隔が確保できずに不可能となるであろう。

第1部参考文献

[1] カリフォルニア州コロナド市における1996 年4 月9 日の公聴会の速記録

[2] サン・ディアゴの環境健康連合が情報公開法によって取得した各種資料

[3] 「核兵器・核実験モニター」、第251 号、2006 年2 月1 日

[4] ゴードン・トンプソン、「海軍推進用原子炉: 原子炉事故の可能性に関する設計上の特徴」、資源安全保障研究所、1999 年9 月3 日

[5] 「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」、2006 年4 月17 日

[6] 「原子炉安全性研究(草案) 」、WASH1400 、米国原子力委員会、1974 年(いわゆるラスムッセン報告)

[7] 瀬尾健、「原発事故―その時あなたは?」、風媒社、1995 年

西尾漠

「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」では、日本の港への寄港について「日米両政府が各々実施してきたモニタリングの結果は、合衆国原子力軍艦の運航が周辺の環境中の一般的なバックグラウンド放射能の増加をまったく引き起こしていないことを示している」とされている。

しかし実際には、原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会などがたびたび指摘しているように、米原子力軍艦の寄港中の異常放射能の検出は、繰り返し引き起こされてきた。にもかかわらず、米側の情報非開示と日本側の事なかれ主義によって「原因不明」とされてしまったものが、「まったく引き起こしていない」と意図的に曲解されている。

1968 年の「佐世保港汚染事件(ソードフィッシュ号事件) 」では、もともと原子力潜水艦ソードフィッシュ号の寄港とは無関係だという前提に立って異常放射能検出の調査に当たった科学技術庁(現文部科学省)の専門家検討会ですら「ソードフィッシュによる汚染の疑いが濃い」と結論せざるをえなかったのである。この事件を例に、やや詳しく実態を明らかにしたい。

佐世保港汚染事件

1968 年5 月6 日、米原子力潜水艦ソードフィッシュ号が長崎県の佐世保港に入港した。同日午前9 時30 分ころ、佐世保海上保安部の職員がモニタリングボート( 放射能監視艇)に乗ってソードフィッシュ号の西約100 メートルを航行中、一般的なバックグラウンド放射能の10~20 倍のカウント数が検出された。異常値は港内全域におよぶ8 ヵ所で検出されたという。驚いた監視員たちは、この結果を科学技術庁に電話で報告。指示に基づいて夕方、再度の調査を行なったが、この時はもう異常値は検出されなかった( 海の深いほうに向かって拡散したものと考えられる)。

科学技術庁はこれをどう発表したか。原子力ジャーナリストの会著『ジャーナリストの証言』( 電力新報社) で、当時は読売新聞の科学技術庁担当記者だった中村政雄電力中央研究所名誉研究顧問は言う。

「午後六時頃だった。科学技術庁記者クラブの黒板に、『本日の放射能、風波が荒く測定しなかった』と書かれた。『ああそうか』と思っただけで、誰もそれ以上気にとめなかった」

ところが、西日本新聞の佐世保の記者が異例の再調査を目にして放射能の異常値を疑う記事を書き、翌7 日の同紙や提携する中日新聞( 東京新聞) などの朝刊に掲載されたことで、科学技術庁記者クラブはデータの提出を要求する。

「異常値は前日からわかっていたのに、赤羽放射能課長が、その数値を発表したのは夕刻だった。異常値の説明がなっていなかった。すぐ近くに原潜がいるのだから、まずそれを疑うのが当然だと思うが、絶対に原潜ではあり得ないという」

「九日、午後一時から科学技術庁に五人の専門家が集まって検討会を開いた。午後七時半、検討結果として、『放射能汚染と結びつけることはむずかしいが、その可能性を含めて現地調査をすることが望ましい』と発表した。記者クラブでは、この煮え切らない結果に、『原研とか理研、放医研など、科学技術庁のご用学者ばかり集めてまともな結論が出せるか。原潜がそこにあるのに、なぜ疑わないのだ』と激しく責めた」

隠蔽を助けた専門家検討会

専門家検討会は、理化学研究所の主任研究員で放射線審議会委員だった山崎文男理学博士を座長とし、岡野真治( 理化学研究所) 、渡辺博信( 放射線医学総合研究所) 、庄司大太郎(海上保安庁) 、宮永一郎(日本原子力研究所)をメンバーとして検討をはじめ、8回の検討会の後半には、さらに向坊隆(東京大学) 、浜口博(同) 、都甲泰正(同) 、村主進( 日本原子力研究所) 、宇田道隆( 東京水産大学) が加わった。三宅泰雄東京教育大学教授( 当時)は、『朝日ジャーナル』1974 年2 月22 日号に寄せた「測定値ねつ造の底にあるもの」で、この専門家検討会( 引用では「専門家会議」) を、こう評している。

「科学技術庁と日本分析化学研究所は、異常放射能と原子力潜水艦のむすびつきを、あいまいにするための懸命な努力をした。それを助けたのが『専門家会議』であった。『専門家会議』の任務は、汚染の真実をあきらかにすることではなく、汚染の事実を糊塗するために、科学技術庁が仕組んだ『かくれみの』であった」

その専門家検討会も、5 月10 日から3日間の現地調査の結果、「放射能汚染が原因であるとする見方以外に考えられなくなった」( 山崎座長)。それに対し外務省筋は「米原子力潜水艦が原因だという可能性は全くない」と強く反発し、「現地に専門家の調査団が派遣されたのは、原潜は無関係だという前提に立って、その他の原因を究明するためだった」と強調したという(5 月13 日付毎日新聞)。 米原子力潜水艦は無関係というのが前提だから、科学技術庁が原因であるとしていたレーダーによる” 雑音”や電気溶接のスパークの影響でないことが明らかになったからといって、原潜が原因と結びつけるのは順序が逆、という説明である。

前出の三宅教授は、『前衛』1974 年4 月号掲載の「原子力潜水艦と放射能汚染」で、こうも記している。

「六月十三日には、日本学術会議講堂で『佐世保港の異常放射能をめぐって』のシンポジウムが開かれた。しかし、科学技術庁側からは、『専門家会議』が調査した結果や、日本分析化学研究所でおこなった分析操作など、いっさい公開されなかったので、くわしい追及はついにできなかったのである」

5 月27 日に専門家検討会がまとめた検討結果の報告書は「ソードフィッシュ号から何らかの放射性物質の放出があったとの疑問を深めるに至った」が、「科学的にそれをソードフィッシュ号によるものと確認するには至らなかった」ということに落ち着いた。「疑い」はどれほど濃くとも「疑い」でしかないから、科学技術庁の公式結論は「異常なし」であり、米側から言わせると「まったく引き起こしていない」となる。

異常放射能の解明に必要な情報が米側から開示されないという問題の前に、まず日本側の情報非開示・情報隠しがあったことをおさえておく必要がある。

米情報の非開示

話は前後するが、専門家検討会は5 月17 日、米原子力委員会海軍用原子炉部のW ・ウェグナー次長( 当時) ら3 人の米専門家から説明を聞いたが、冷却水の排出方法など技術上の情報提供は「軍事機密」だとしていっさい拒否した。山崎座長らは「きょうの回答で原因究明に役に立つものはゼロだった」と語った。

5 月27 日の報告書は言う。「今回の異常測定値の原因を解明するために、ソードフィッシュ号からの放射性物質の放出とそれに関連する諸事項について米国側に多くの質問をしたが、軍機に触れる点が多かったため科学的な解明に役立つデータの提供を受けることができなかった」「米国側からは自らの調査の結果として、ソードフィッシュ号は今回の佐世保港寄港中、放射性物質は一切放出しなかったことを確認したとの報告があり、特に、一次冷却水は工作艦の電源を用いて定格温度に保っていたとの説明がなされた。この報告を裏付ける科学的説明および資料については軍機に触れるものとして提供されなかった」

日本が米原子力軍艦の寄港を認めた1964 年8月24 日に日米双方で交換した米側の口上書( ノート・ベラール) に添えられた米政府声明の2 項E に「合衆国政府は、寄港に関連し、受入れ国政府に対し原子力軍艦の設計または運航に関する技術上の情報を提供しない」と明記されている、と5 月26 日付毎日新聞で社会部の河合武記者( 当時) は解説している。

「データは全くなしで、” 信じなさい”では科学的究明とはほど遠い。” 客観的にものごとをみる人なら、だれでも納得できるはずだ”などと米専門家はヌケヌケと会見の席上で述べたが、客観的に判断すべき材料なしで客観的結論を納得できるであろうか」

20 年近く経った現在の「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」の記述が少しも変わっていないことは、何があろうと、また同じことが繰り返されることを雄弁に物語っている。

なお、記者会見で米専門家たちは「異常値が放射能ではないとの証拠はない」と認めたが、それでも「ソードフィッシュ号は原因でない」と断言した。しかし同時に、「ソードフィッシュ号は寄港中放射性物質を出さなかったが、緊急出港する場合もあるので、今後も一次冷却水を放出しないと約束することはできない」とも述べていた。

おざなりな放射能監視体制

先の5 月17 日の専門家検討会で米専門家の説明を聞いた山崎座長は、米側の放射能監視体制にも強い不満を表明した。

「米国側の説明によれば、米海軍は原潜周辺の海水について連続的な放射能監視は行なっておらず、周辺海水に対するその監視の態度は『日本の常識で考えれば、まったくやっていないのと同然だ』と山崎博士はいっている」(5月18 日付朝日新聞)

前出の『前衛』論文で、三宅教授は言う。「原子力潜水艦の発進時に出る除染ずみの第一次冷却水中にふくまれる放射性コバルト、鉄、亜鉛などによって、アメリカの原子力潜水艦の基地ニューロンドン軍港が放射性物質で汚染されていることは、アメリカ側の発表でもわかっていた。また、アメリカの原子力潜水艦が寄港しているイギリスのホリーロッホ軍港が放射能汚染をおこした事実も伝えられていた。それなのに、アメリカは日本の軍港については、絶対に汚染することはない、と約束したのである」

これもまた現在の「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」の記述とそっくりだが、それはともかく、その約束を担保するための「日米両政府が各々実施してきたモニタリング」のうち、米側の体制は「日本の常識で考えれば、まったくやっていないのと同然」のものでしかない。そして、その日本の常識の体制も、やはり「やっていないのと同然」だと、三宅教授は『世界』1968年7月号の「放射能汚染事件は何を物語るか」で指摘していた。

「住民のうける放射能総量が科学的に評価できるように、計画的なモニタリングの方式がきめられなければならない。現在のように、無目的に海水、海底土、海産生物などを分析してみたところで、よろこぶのは、一件いくらで分析をうけおっている民間業者だけであろう。それらの結果から、なんら役に立つものをひきだすことはできない。事実、現在までに、分析値は集積されたが、科学的に意味あるデータは、皆無にひとしいといっても過言ではあるまい」

三宅教授が名指しを避けて「民間業者」と呼んだ日本分析化学研究所の分析値が、科学的に意味があるどころか捏造されていたことが、5年後に明らかにされる。「分析化研事件」である。

分析化研事件

日本分析化学研究所については、1968 年6 月13 日に開かれた日本学術会議の佐世保異常放射能事件シンポジウムでも話題になっていた。「はじめのうち鉄成分の放射能減衰のようすも調べず、また、放射能のエネルギーなども測定していないこと、など」が、科学技術庁の専門家検討会の山崎座長から述べられ、放射性審議会委員の檜山義夫東京大学教授( 当時) は、「日本分析化学研究所を選んで、海水の分析をやらせている科学技術庁の態度にもいろいろ問題がある」と指摘している。

その日本分析化学研究所の調査データ捏造の疑惑は、1973 年9 月20 日、日本共産党の山原健二郎議員( 当時)により、衆議院科学技術振興対策特別委員会においてとりあげられた。科学技術庁は、調査の結果、「帳簿記載上のミスはあったが、分析自体は行なわれている」としたが、翌74 年1 月29 日に同じく日本共産党の不破哲三議員(当時)が衆議院予算委員会で「報告書の日付と実際の分析日とに食い違いがあるほか、修理に出されていて、研究所になかったはずの測定機器を使ったとされるデータまで盛り込まれている」と再び追及。科学技術庁の再調査で、実際の試料を測定しないで既存の波形図をコピーしていたものが多数あることが判明している。

また、そうしたデータ捏造を中心になって行なった所員が、「科学技術庁調査員」に委嘱され、モニタリングに当たっていたことも明るみに出た。2 月14 日付朝日新聞は、科学技術庁の姿勢について次のように報じている。

「同庁はこれまで『原子力軍艦が放射能で港内を汚染していないことは寄港中の監視と出港後採取した海水、海底土の放射能分析データで明らかである』とくりかえし述べ、衆院予算委で、出港後のデータがアテにならぬことを認めてからは『寄港中の監視はきちんとやっており、安全性に疑問はない』と国会で答えていた。しかし、その監視も分析化研のねつ造所員の手で行われていたことがはっきりし、政府は国会で再び窮地に立つのではないかと見られている」

情報非開示の意味するもの

けっきょく5 月1 日に日本分析センターが急遽設立されて、試料分析は同センターに引き継がれた。日本政府は、自治体・市民のたび重なる切実なる要望にモニタリングポストの設置などの測定体制を強化しつつあるが、自ら対策を講じようという姿勢は希薄だ。ましてやこの40 年間米国政府には全く考慮の姿勢も見えない。科学的に無意味と批判をうけた日米両政府のモニタリングは、けっきょく本質的には変わりなくつづけられて現在に至っている。それが「バックグラウンド放射能の増加をまったく引き起こしていないことを示している」唯一の根拠である。

必要な情報が米側から供給されていない上に、日本側の外務省、文部科学省もそれに迎合ないし追随している。これでは「バックグラウンド放射能の増加をまったく引き起こしていない」とは、誰も科学的に納得できない。

さらにそのことは、事故時の対応を困難にし、事故を拡大させるだろう。乗組員にも十分な情報が与えられていないことは想像に難くなく、事故時の混乱は避けられない。情報の非開示はまた、事故の責任をあいまいにすることにもなる。

そうした危険を回避するには、原子力軍艦の寄港や母港化を拒否する以外にない。

第2部 主要参考文献

[1] 「合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシート」、2006 年4 月17 日

[2] 専門家検討会、「米国原子力潜水艦ソードフィッシュ号寄港に伴う放射能調査の専門家による検討会中間報告」、1968 年5 月13 日

[3] 専門家検討会、「原子力潜水艦ソードフィッシュ号の寄港中に観測された異常測定値についての検討結果(報告)」、1968 年5 月27 日

[4] 原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会、「米国の原子力軍艦の安全性に関するファクトシートへの包括的反論書」、2006 年4 月

[5] 朝日新聞、毎日新聞各縮刷版

[6] 安斎育郎著『原発と環境』ダイヤモンド社、1975 年

[7] 原子力安全委員会編『原子力安全白書』各年版、大蔵省印刷局/国立印刷局

[8] 原子力委員会編『原子力白書』各年版、大蔵省印刷局/国立印刷局

[9] 原子力委員会企画・原子力開発三十年史編集委員会編『原子力開発三十年史』日本原子力文化振興財団、1986 年

[10] 原子力ジャーナリストの会著『ジャーナリストの証言』電力新報社、1981 年

[11] 三宅泰雄著『三宅泰雄科学論集 第二巻 原子力を考える』水曜社、1979 年

[12]服部学「科学者は告発する」『朝日ジャーナル』1968年6月20日号