深まる原子炉圧力容器鋼のナゾ 現状では劣化の予測ができない(『通信』より)

深まる原子炉圧力容器鋼のナゾ-現状では劣化の予測ができない

『原子力資料情報室通信』388号(2006.10.1)掲載

山口幸夫(原子力資料情報室共同代表)

原発の事故でもっとも恐ろしいものの一つは原子炉圧力容器の瞬間的な破壊―脆性破壊―である。沸騰水型(BWR)の原子炉は、直径4~6.5メートル、高さ20メートルほどの大きさで、低合金鋼と呼ばれる鋼材でできている。低合金鋼とは炭素鋼などとともに強度が大きい金属材料に属するもので、主成分は鉄だが、炭素0.2%、マンガン1.35%、ニッケル0.66%、モリブデン0.5%が添加されている。不純物として銅がふくまれている。もし、その圧力容器が瞬時に破壊すれば、その外側にある厚さ数センチの防御壁(格納容器)を圧力容器の破片がミサイルのようにつきやぶって飛び散り、内蔵された放射能は外部に放出され、大惨事となる。絶対にあってはならない事故である。だから、圧力容器の健全性について、とくに、老朽化(高経年化)するとどうなのか、関係者が神経をとがらせているわけである。

去る9月16~18日、新潟大学で、日本金属学会・日本鉄鋼協会秋期大会がひらかれた。そこでのテーマシンポジウムの一つは「原子炉圧力容器鋼の照射脆化機構研究の最前線―微視的機構に基づく脆化予測に向けて―」である。絶好の機会なので参加した。「原子力材料」の分科会も設けてあり、そこに、原発老朽化問題研究会の井野博満・上澤千尋・伊東良徳の3氏が研究「沸騰水型原子炉圧力容器材の異常照射脆化について」を提出していた。[プレゼンシートはこの太字部分をクリック]

ここでは、井野さんたちの研究を紹介し、それに関係して研究の最前線がどうなっているか、触れてみたい。

■照射脆化とは何か

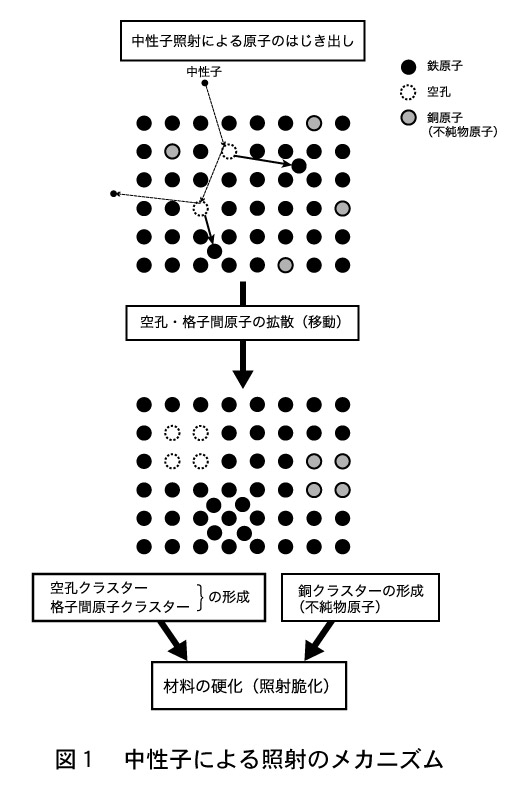

原子炉圧力容器の中では、中性子によってウランの核分裂がくりかえし起こっているので、炉心に近い圧力容器の胴にあたる部分では、中性子に照射される量がどうしても大きくなる。すると、圧力容器の壁の原子が定位置から跳ねとばされ原子の穴(空孔)ができたり、原子と原子の間に割り込んだり(格子間原子)する効果が無視できなくなる。空孔や格子間原子が集まってひと塊り(クラスター)になると、それがじゃまして外から力が加わったとき、変形しにくくなる。このことを「材料が硬化した」という(図1)。

材料が硬くなるということは、もろくなることを意味する。力が小さいうちは、いかにも頑丈だが、ある大きさ以上の力がかかると、割れが生じ、それが急速に成長し、ばりっと壊れてしまう。これが脆性破壊である。硬いことは脆いことなのである。ガラスや石から容易に連想できよう。

一般に材料は低い温度でのほうが硬さは大きい。ところが、中性子を浴びつづけると、脆性破壊の起こる温度が材料の硬化にほぼ比例して、上昇してくる。そのために、圧力容器が急に冷やされたとき、生じた熱応力によって、ばりっと割れてしまうおそれが出てくる。

それを避けるために、圧力容器内には数組の監視試験片がおかれていて、決められた時期にとりだしてチェックすることになっている。そして、照射脆化の予想式に合っているかどうかを調べるわけである。

■井野さんたちの研究

このたびの論文で井野さんたちは二つの研究目的をかかげた。すなわち、

第一に、BWR圧力容器の監視試験片データを解析・評価し、国内照射脆化予測式の妥当性を検討する。

第二に、BWRの異常脆化に着目し、これは照射速度依存性によるものではないか、と提案する。

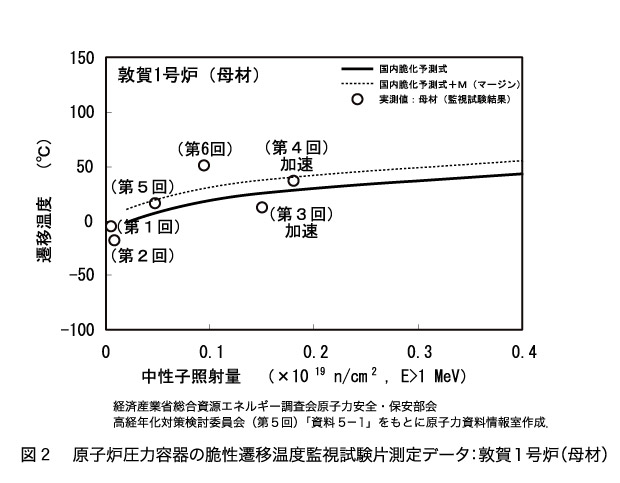

いまから6年前、東海第二原発裁判で井野さんは圧力容器の照射脆化には中性子の照射速度が関係していると陳述した。しかし、受けいれられなかった。その後、日本で一番古い原発の敦賀1号炉(1970年、運転開始)の、03年6月に取り出された6回目の監視試験片の脆化遷移温度の実測値は、予測式をはるかに超えていた。バラツキのうちだとか、誤差の範囲などというものではない。図2に示すように、3回目、4回目の監視試験片のデータは加速照射されたもので、中性子量はゆっくりと照射された6回目のものよりも多い。これらは予測式、あるいはマージンつきの予測式に合っている。5回目のデータ(80年取出し)の段階では、合っているかどうかまだ判断できない状態であったことも図からわかる。

そこで、井野さんらは公認された照射脆化予測式はおかしいのではないかと考えた。

公認照射脆化式:

ΔT=(材料因子)×(中性子照射量の関数)

ただし、ΔT(デルタ・ティー)は脆性温度の上昇値、材料因子は銅、ニッケル、リン、ケイ素などの含有量で決まる値、中性子照射量の関数は実験的にあたえられる。見るとおり、この式には、照射速度は入っていない。しかし、実際の物理プロセスを考えて見れば、照射によってできた空孔や格子間原子のクラスターが成長したり、そこに不純物があつまったりしていくには時間がかかるはずである。また、不純物クラスター(具体的には不純物としての銅によるもの)の形成いかんも時間に依存するはずである。井野さんたちはこう疑問を呈するのである。ようするに、原子や空孔が動きまわるのだから、照射総量だけではなく、時間という因子も考慮しないといけない、というわけである。

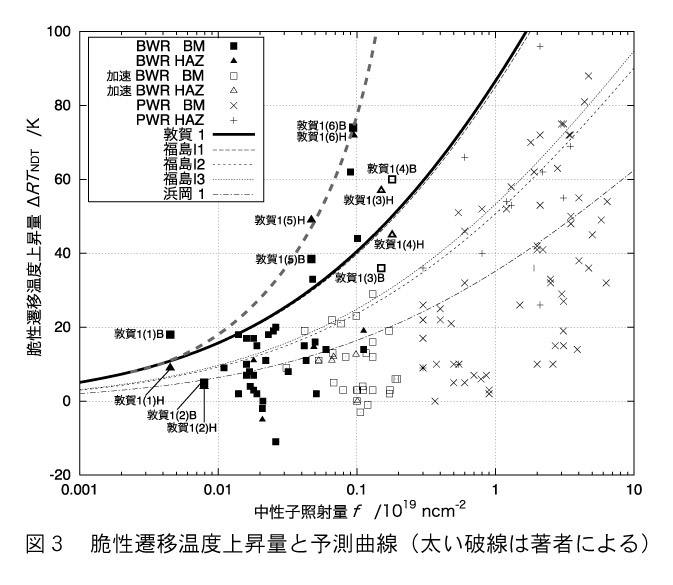

井野さんたちは2005年経済産業省報告のデータを幅広く集め、総合的に検討した。図3はその一例である。横軸は中性子照射量、縦軸はΔTである。

たくさんの測定点があり、見にくいかもしれないが、何本かの線、いくつかのグループに分けられそうだということは、明らかだ。加圧水型原子炉(PWR)のデータものせてある。図で、BMとは母材、HAZとは熱影響部についてのデータである。敦賀1号炉の場合、急速に立ち上がっているカーブの上に測定点がのっているように見える。が、そのカーブというのは、公認された照射脆化式によるものではない。わたしが井野さんたちの意を汲んで、エイッ、ヤッと引いたものである。物理的な考察から、こんな式が導かれるならいいな、とわたしは思っているところだ。

さて、7回目の値はどうなるだろうかが問題である。公認された予想値からぐんと上方にずれる可能性が大きい。60年間まで使用を延ばそうとしている国の方針のもとで、老朽化がすすむ。原子炉圧力容器の安全性を真剣に見なおさなければならない。

■学会の反応と動向

井野さんの口頭発表ののち、電力中央研究所の研究者からコメントがあった。敦賀1号炉はすでに十分な時間がたったので不純物の銅の影響はなくなってしまい、もう脆化はすすまないのではないか、というのである。そうかも知れないし、意外にまだ出尽くしていないという報告もある、実際の監視試験片を見るのが一番だが、電力中研がデータを公開しないのが問題でしょう、日本の研究者がわざわざベルギーやアルゼンチンの原発の試験片で調べる現状がおかしいのではありませんか、と井野さんは応じた。東北大学金属材料研究所の人たちがそうやって研究して、このたび発表したことをふまえた発言であった。

初日、シンポジウムの冒頭で東大・工の関村直人氏が「圧力容器鋼研究の国内外の最近の動向」と題して基調講演をおこなった。氏は原子力安全・保安院の高経年化対策検討委員会高経年化技術評価ワーキンググループの主査なので、わたしは注意深く耳をかたむけた。氏は明らかに、井野さんたちの研究を意識しており、銅をふくむ鋼材では中性子照射速度の影響を受けやすいことの研究がすすんでいる、電力中研を中心に機構論的予測手法が開発されてきた、と自信をしめした。そして、研究開発の最先端を国際的に議論する場、IGRDM(International Group on Radiation Damage Mechanisms、13ヵ国、70人)を1年半に1回ほどのペースで活用してきた、それは非公開である、と言うので大変おどろいた。原子力ムラは依然、健在なのである。

そのあとで発表された電力中研の照射速度を考慮した脆化予測式と称するものは、肝心のところが語られず、いくつもの疑問が残った。

この学会では、従来の電子顕微鏡を用いた手法のほかに、陽電子消滅法、同時計数ドップラー広がり法、3次元アトムプローブ法、局所電極型アトムプローブ法など最新の計測手段が取り入れられて、ナノスケールでの脆化の知見が深まった。そして、井野さんたちの主張を否定する論はもはや姿を消したことは明らかである。

しかし、小さな監視試験片を調べて巨大な圧力容器そのものの脆化が過不足なく解るのか、という年来のわたしの疑問はそのまま残った。さらに、不純物ではなく圧力容器鋼の主要な構成成分であるマンガンが照射脆化に関わっていることも疑いえない、という複数の発表を聴くと、圧力容器の脆化のナゾは深まった、非常に危険な現実の中にあるのではないか、と思わないわけにはいかなかったのである。

なお、浜岡原発運転差し止め訴訟の原告側で証言をした(06年9月8日)井野さんの陳述書には、ここで紹介した研究内容も入っている。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。