地層処分政策の抜本的見直しを

1 はじめに~海洋投棄から地層処分へ

1950年代から60年代の間、日本は海洋投棄を高レベル廃棄物の処分政策としていた。しかし1972年に、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(通称:ロンドン条約)が制定されると(日本は80年に同条約を締結した)、日本は従来の深海底処分政策から国内での地層処分への政策の変更を迫られた。

1992年、日本原子力研究開発機構(当時動力炉・核燃料開発事業団)が「高レベル放射性廃棄物 地層処分研究開発の技術報告書-平成3年度-」(いわゆる第1次取りまとめ)を公開した。その後99年に同第2次取りまとめを公表し、これを受けて2000年に最終処分法(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律)が施行された。法律に基づき、処分地の選定から処分場建設、処分の実施までを行う組織として、原子力発電環境整備機構(NUMO)が設立された。

最終処分法は、処分場の選定には3段階の調査を経て行うことが明記されている。文献調査、概要調査、精密調査の3段階である。次の段階に行く前に首長の意見を聴き、「これを尊重する」としている。すなわち、反対であれば次の段階へ進まないというのが政府の法解釈である。NUMOは2002年から全国の自治体に向けて、処分地選定のための公募を開始、2007年に高知県の東洋町(当時、田嶋裕起町長)が応募したが、地元の反対運動によって、リコール、出直し選挙などを通して、最終的に応募を取り下げる結果となった。2007年の「東洋町事件」を契機として、政府からの文献調査の申し入れ方式が加わった。

2 科学的特性マップ

2017年、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会 電力・ガス分科会 原子力小委員会 放射性廃棄物ワーキンググループ」は科学的特性マップを公表した。マップ公表に至る経過を見ると、政府与党から処分地選定を急がされた経産省は、科学的有望地を選定して政府として文献調査の申し入れを行う方針を立てた。しかし、これは従来のやり方を根本的に変えることを意味し、関係者からの反発が大きかったと思われる。結局有望地マップを作る方針は科学的特性マップに変質した。特性マップはNUMOの概要調査地区選定の基準をもとにしたもので、それに運搬上の制限を加味したものである。地域の特性は文献調査で調べられるので、科学的特性マップは全国共通のデータに基づいている。

2020年11月から北海道の寿都町と神恵内村で文献調査が進められている。前者は応募であり後者は国からの申し入れであった。24年3月現在、当初は2年程度でまとめられるとされていた文献調査報告書が未だ取りまとめ途上である。それはともかく、報告書は公開縦覧され、最終的に概要調査地区の提案へと進む。この提案に対しては首長の意見が求められる。北海道には高レベル放射性廃棄物の受け入れ拒否を宣言する道条例があり、現在の鈴木直道知事は、この条例に従い、概要調査へと進むことを拒否する姿勢である。そのように進んだとすれば、再び処分地選定が白紙に戻ることになり、現行の処分地選定のあり方が問い直されることになるだろう。

3 高レベル放射性廃棄物とは

最終処分法は第2条の定義において、ガラス固化体(第一種特定放射性廃棄物)と地層処分相当のTRU廃棄物(第二種特定放射性廃棄物)のみを対象としている。使用済み核燃料は放射性廃棄物とは見なしていない。使用済み核燃料は資源との位置づけである。しかし実際には電力各社は使用済み核燃料の資源的価値を大きくは考えていない。ただしそれが再処理された途端にプルトニウムが非常に高い価値を持つように会計処理されている。

放射性物質の規制法上の定義では使用済み核燃料は高レベル放射性物質に位置付けられ、同様に使用済みMOX燃料や試験研究炉の使用済み燃料など、さらには福島第一の燃料デブリやHIC廃棄物なども(表)高レベルに位置付けられる。

このまま文献調査から概要調査・精密調査に進んでいき、その途中で、使用済み核燃料の直接処分が導入されると、必要となる処分場面積が異なる上に、核拡散防止上の管理も必要となり、処分場設計の大きな見直しを迫られることになる。それなら、初めから、上記に述べた使用済み核燃料などを含めた、処分場の設計をする方がはるかに合理的である。

表 法律上の高レベル放射性物質

4 使用済み核燃料の直接処分研究

2005年に策定された原子力政策大綱には不確実性への対応として以下の記述がある。

3-1-3(6)不確実性への対応

「国、研究開発機関、事業者等は、長期的には、技術の動向、国際情勢等に不確実要素が多々あることから、それぞれに、あるいは協力して、状況の変化に応じた政策選択に関する柔軟な検討を可能にするために使用済燃料の直接処分技術等に関する調査研究を、適宜に進めることが期待される。」(39ページ)

この大綱方針を受けて、経産省内に設置されている地層処分基盤研究開発調整会議(現、地層処分研究開発調整会議)が策定した「地層処分基盤研究開発に関する全体計画(平成25年度~平成29年度)」(2013年3月)の中に直接処分計画を盛り込んだ。ここでは、以下のマイルストーンが示されている。

1)当面の1ヵ年(平成25年度迄を目処):使用済燃料の直接処分の実現可能性と課題を第1次取りまとめとして提示

2)当面の3ヵ年(平成27年度迄を目処):使用済燃料の直接処分の技術的信頼性について第2次

取りまとめ(レビュー版)として提示

3)当面の5ヵ年(平成29年度迄を目処):上記の第2次取りまとめ(レビュー版)をベースとして,国内外の有識者によるレビュー等を経て,直接処分研究開発の第2次取りまとめ(最終版)を提示

2013年を目処とされた第1次取りまとめは「わが国における使用済燃料の地層処分システムに関する概括的評価―直接処分第一次取りまとめー」(JAEA-Research 2015-016)として2015年に公表された(※1)。しかし、第2次取りまとめ(レビュー版)は未だに公開されていない。少なくとも、2010年から始まった原子力政策大綱の見直しの時点では進捗状況は示されておらず、着手されていなかったと見られる。もっとも、この政策大綱の見直しの議論は、経産省が暴露した「秘密会議」(委員意見対応会議)を受けて、策定されないままに、原子力委員会は組織的にも所掌範囲も縮小された。その後、使用済み核燃料の直接処分研究は、第5次(2018年)および第6次エネルギー基本計画(2021年)の中で直接処分の調査・研究について以下のように「着実に推進する」とされている。

「地層処分の技術的信頼性について最新の科学的知見を定期的かつ継続的に評価・反映するとともに、将来に向けて幅広い選択肢を確保し、柔軟な対応を可能とする観点から、使用済燃料の直接処分など代替処分オプションに関する調査・研究を着実に推進する。」

上記の地層処分研究開発調整会議の23年度からの5ヵ年の全体計画の中で、代替処分オプションに関する研究開発、具体的には使用済み核燃料直接処分と超深孔処分の研究開発が盛り込まれている。直接処分第2次取りまとめに期待したい。なぜなら、最終処分法に使用済み核燃料を位置付けるためには欠かすことのできない必要条件だからである。

5 直接処分第1次取りまとめ(2015年)

この報告書で取り扱われているのは、基本シナリオのみである。包括的技術報告書(NUMO 、2021年)に倣えば、この他に変動シナリオ、稀頻度シナリオ、人間侵入シナリオがある。第2次報告書ではこれらのシナリオごとの評価と結果が示されることになる。

基本シナリオでは、加圧水型タイプの使用済み核燃料(燃焼度4万5,000MWd/t)2体を一つのキャスクに封入する。処分総量は32,000トン。これはガラス固化体4万本と同量の使用済み核燃料の量である。ベントナイトの厚さはガラス固化体同様70センチ。オーバーパックは1,000年後に破損して、放射性物質が漏れ出す時間軸も同様だ。想定する岩種は結晶岩(花崗岩)で、平野に処分場を設置し、地下水は降水起源としている。処分深度は1,000m、結晶岩ではガラス固化体もこの深度で評価している。

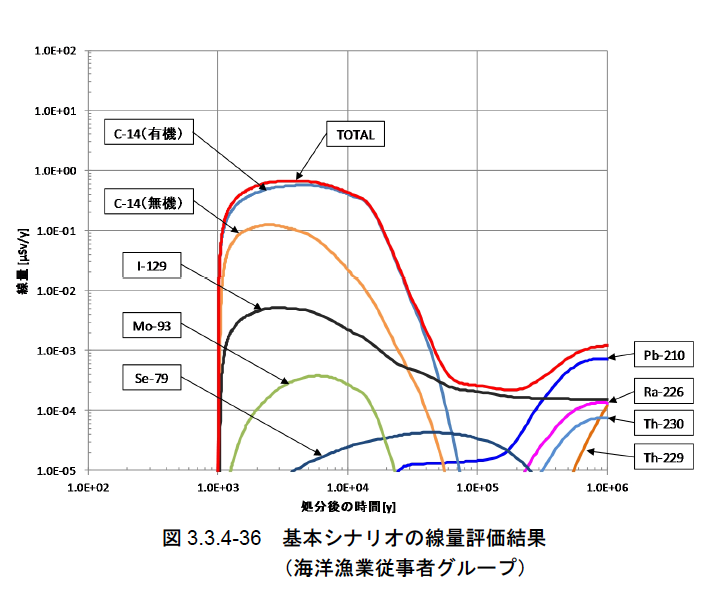

発熱量の観点から、処分孔間の距離が必要で、処分場の面積はガラス固化体の場合の6倍の広さになる。使用済み核燃料とガラス固化体とでは含有放射性物質(インベントリ)が異なる。使用済み核燃料では、ウランやプルトニウムがそのまま含まれているのに対して、ガラス固化体ではそれらのほとんどが除去されている。したがって、被ばくに評価に与える主要核種は異なっている。評価結果は海洋漁業従事者グループが最も高く、被ばく線量はおよそ0.7μSv/yとなっている。これは平野に設置された処分場から放射性物質が海へ移行する場合の評価で、農業従事者グループや淡水漁業従事者グループの中で、最も高い被ばく評価となっている。

被ばくに与える主要な核種は有機・無機とも炭素14となっている。10万年以降に線量が上がっているのは、ウランの娘核種の影響と考えられる(図)。

使用済み核燃料特有の課題もある。例えば、100年後にはプルトニウム241が1,000分の7程度まで減少する。使用済み核燃料中のプルトニウム量は減るがプルトニウム239の割合が相対的に増えることになる。「プルトニウム鉱山」と言われる場合もある。したがって、「処分施設の操業中はもとより,処分施設閉鎖後においても保障措置および核セキュリティに係る国際的な要件を考慮することが求められる」(報告書4ページ)。確実にプルトニウム鉱山を避けるために有力な方法の一つとして超深孔処分が挙げられよう。

また、すでに日本に貯蔵されているプルトニウム粉末については、キャンインキャニスター方式、ダウンブレンディング方式、HIP固化方式などが考えられている。ダウンブレンディングは原子力資料情報室が主催したJapan PuPo2017「日米原子力協力協定と日本のプルトニウム政策国際会議」で来日し再検討にあたっては、地球科学にたずさわる科学者、技術者、専門家の意見表明の機会を、日本学術会議などと協力しながら十分に保障することが必要です。さらに、中立で開かれた第三者機関を設置し、広く国民の声を集約して結論を導いていくことが重要だと考えます」としている。

学理として日本列島に安定した地層がないとしても、発生させてしまった高レベル放射性廃棄物は日本国内で処理・処分しなければならない。このことは、「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理のたUnion of Concerned Scientists; UCS(憂慮する科学者同盟)のエド・ライマン博士が米国での実証研究として報告してくれた。また、HIP固化方式は2019年にイギリスを訪問した折に、シェフィールド大学のニール・ハイアット教授が紹介してくれた研究内容だった。

6 地学専門家300人の声明と放射性廃棄物合同条約

2023年10月30日に地学の専門家ら300人が「世界最大級の変動帯の日本に、地層処分の適地はない」として地層処分の抜本的見直しを提言する声明(※2)を公開した。声明は、「今後10万年間にわたる地殻の変動による岩盤の脆弱性や深部地下水の状況を予測し、地震の影響を受けない安定した場所を具体的に選定することは、現状では不可能といえます。(中略)地上での暫定保管を含む原発政策の見直しを視野に、地層処分ありきの従来の政策を再検討すべきです。再検討にあたっては、地球科学にたずさわる科学者、技術者、専門家の意見表明の機会を、日本学術会議などと協力しながら十分に保障することが必要です。さらに、中立で開かれた第三者機関を設置し、広く国民の声を集約して結論を導いていくことが重要だと考えます」としている。

学理として日本列島に安定した地層がないとしても、発生させてしまった高レベル放射性廃棄物は日本国内で処理・処分しなければならない。このことは、「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約」(※3)(2001年6月発効、2003年11月に日本加入)の前文で「(xi) 放射性廃棄物は、その管理の安全と両立する限り、それが発生した国において処分されるべきものであることを確信しつつ」と国内処分すべきことが明記されたからだ。

したがって、より高い安全が確保できる場所を選定する必要がある。現行の処分地選定方法は、科学的特性マップに基づき、全国十か所ぐらいの応募・申し入れの場所から相対的によい場所を選定していく方法である。科学的特性マップに基づく方法では、相対的に「まし」な場所が選ばれることになるが、より高い安全性が確保されるとは限らない。

それでも良しとする考えの背景には、工学的対応(人工バリア)を重視する考え方が背景にあるからだと思われる。地層処分の安全性は人工バリアと天然バリアの組み合わせで確保する考え方であるが、十万年の安全を考えるなら従来とは異なり、天然バリアをより重視する考えが必要であろう。

7 千木良雅弘(※4)氏の問題提起

千木良氏は著書「高レベル放射性廃棄物の処分地選定―地質的不確実性の事前回避―」の中で、調査が進んでいって回避される可能性の高い地域はあらかじめ避けるべきだとの主張だ。寿都町や神恵内村は地質が水冷破砕岩であり、避けるべきとの考えを展開している。その他にも亀裂の多い場所や多様な地質が入り混じっている地域なども避けるべきだという。花崗岩は、地表付近は柱状節理が発達しているが、地下深くでは塊状であり有望な岩質だと述べている。

事前回避が現行政策で受け入れられれば、より安全な処分地選定の可能性が高まるが、現状では受け入れられるかは不透明だ。たとえば水冷破砕岩でも工学的対応で安全が確保できるとNUMO・政府が判断する可能性が高いからだ。

地層処分の関係者たちがこの従来の方法とは異なる問題提起に対してどのような対応をするのか現時点では見えないが、真摯に受け止めた対応が求められる。

8 日本学術会議の提言

原子力委員会は2010年に日本学術会議に対して地層処分の合意形成のあり方とそれに伴う情報提供のあり方について諮問した。これに対し、日本学術会議は、社会科学、地震学等の広範な学術分野の専門家を委員とする「高レベル放射性廃棄物の処分に関する検討委員会」を設置して検討を進め、12年9月11日に「高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組みについて(回答)」を原子力委員会に提出した。2011年に福島第一原子力発電所の爆発事故を受けた回答内容は依頼とは大きく異なるものであった。

回答は6つの提言を行っている。

1)高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策の抜本的見直し

2)科学・技術的能力の限界の認識と科学的自律性の確保

3)暫定保管および総量管理を柱とした政策枠組みの再構築

4)負担の公平性に対する説得力ある政策決定手続きの必要性

5)討論の場の設置による多段階合意形成の手続きの必要性

6)問題解決には長期的な粘り強い取り組みが必要であることへの認識

以上の6点である。1)で重要な指摘は、原子力政策への国民的理解が欠如したままで、最終処分の合意を得るのは手続きが転倒していると指摘している点である。暫定保管は数十年から数百年を想定している。総量管理は2面あり、発生する放射性廃棄物の上限を確定する場合と発生の抑制を行う場合である。数百年の保管期間中にステークホールダーによる多段階の合意形成を進めることや自立性を備えた科学者集団による調査研究や技術開発を実施することを求めている。

数百年は300年程度とされているが、その根拠は必ずしも明らかでないが、推察するに、ガラス固化体の地層処分に熱的影響を与えるセシウムとストロンチウムが1,000分の1程度に減少するからではないかと考えられる。再処理後から300年は、地表での貯蔵期間が50年以上となる経過を考えると200年程度でも同等の効果が得られると考えられる。地表での長期貯蔵を続けながら、その間に、あらゆる種類の高レベル放射性廃棄物を俎上に上げて、それぞれに相応しい処分方法の研究を深化し、ステークホールダーによる多段階の合意形成に務めるべきであろう。

原子力委員会や経済産業省はこの学術会合の回答に対してまともに取り上げて参考にするという姿勢ではなかった。概要調査へ進むのがストップした今、改めてこの学術会議の回答をもとに現行の放射性廃棄物政策の抜本的な見直しへと進むべきである。

(2024年3月現在、伴 英幸)

1) 「わが国における使用済燃料の地層処分システムに関する概括的評価―直接処分第1次取りまとめー」

jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Research-2015-016.pdf

2) 声明「世界最大級の変動帯の日本に、地層処分の適地はない」 cnic.jp/50160

3) 「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約(廃棄物等合同条約)」www.nra.go.jp/data/000110080.pdf

4) 千木良雅弘:公益財団法人深田地質研究所理事長

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。