【原子力資料情報室声明】第7次エネルギー基本計画の閣議決定に抗議する

第7次エネルギー基本計画の閣議決定に抗議する

2025年2月19日

NPO法人原子力資料情報室

2025年2月18日、石破内閣は原発依存度を可能な限り低減するという、2011年東京電力福島第一原発事故という大きな犠牲を払って得た教訓を削除し、原発を持続的に利用する方針を掲げた第7次エネルギー基本計画を閣議決定した。当室は怒りと悲しみをもってこの決定に抗議する。

非科学性

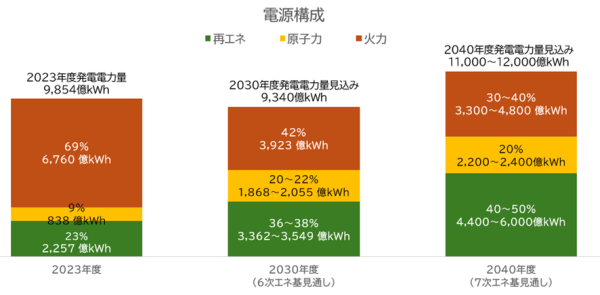

今回決定された第7次エネルギー基本計画では、2040年度温室効果ガス73%削減(2013年度比)、発電電力量を1.1兆~1.2兆kWhとし、これを供給する電源構成を再生可能エネルギー40~50%、原発20%、火力30~40%と置いた。

当室の推計によれば、建設中の原発含めすべて稼働し60年超運転した場合で、ようやく2040年度に20%前後となる。この推計は昨年、再稼働にむけた審査で不合格となった敦賀原発2号機や能登半島地震で被災した志賀原発1・2号機、柏崎刈羽原発の全基再稼働、建設中の大間原発・東電東通原発1号機も運転できることを前提としている。つまりこの目標の達成は非現実的だ。

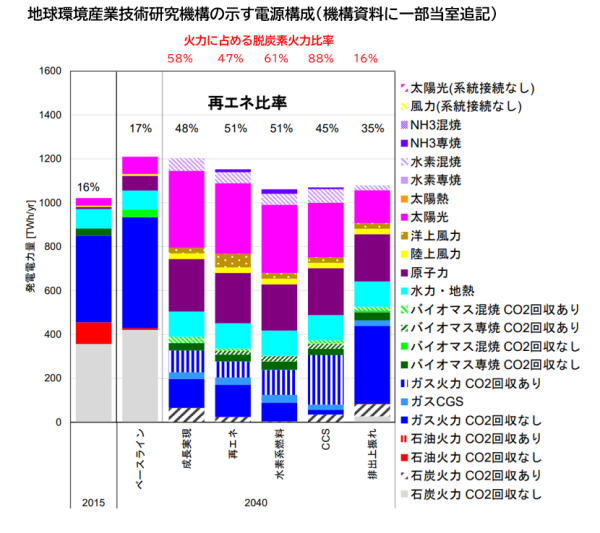

さらに今回の電源構成の想定根拠となった地球環境産業技術研究機構(RITE)のシミュレーション結果によれば、脱炭素目標を達成する前提で2040年度に30~40%もの火力を維持するためには5割から9割の火力は脱炭素火力(CCS付火力や水素・アンモニア専焼または混焼)に切り替える必要がある。

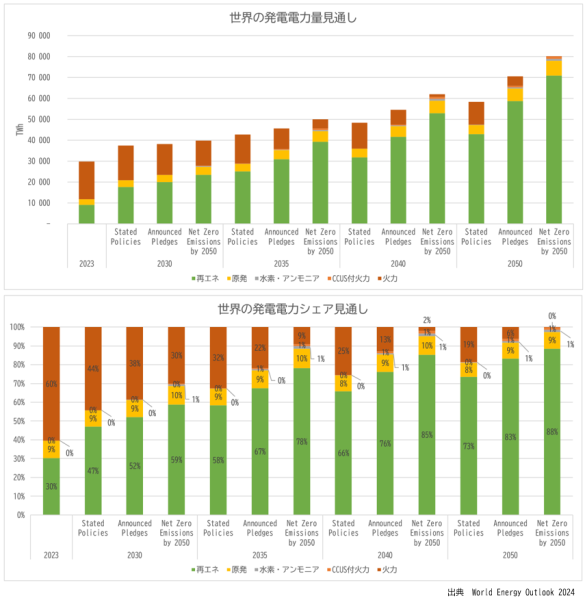

IEA(世界エネルギー機関)の報告書World Energy Outlook 2024を確認すると、世界の電力供給に占める脱炭素火力シェアは3つのシナリオのいずれでも2040年に2%以上のものは存在しない。原発シェアも多くて10%である。一方、再エネは66~85%となっている。日本の電源構成は世界の方向性を無視した独自の領域へと突入しようとしている。

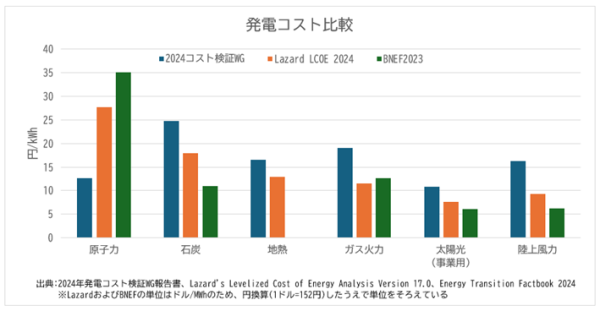

なぜ、世界で再エネが急拡大し、日本ではそれに逆らう形で原発と脱炭素火力を急拡大させているのか。その大きな要因は経済性にある。

エネルギー基本計画策定にあたって実施された発電コスト検証では、原発の発電コストは比較的低廉であり、変動性再エネは安価であるものの、統合コストといった概念を用いることで課題の多い電源であるとされた。一方、米の投資機関Lazardや情報サービス大手Bloombergの資料によれば、原発の発電コストは他の電源を大きく上回る一方、再エネは極めて低廉であることが示されている。この点でも日本は独自の道を歩んでいる。なぜ日本では原発が安いのか。最大の要因は建設費だ。日本の試算では原発新設にかかる費用を7,200億円/基程度と推計している。一方、近年欧米で建設中、または運転開始した原発は軒並み2兆円/基を超えている。途上国で建設中の原発でさえ1兆円/基を超えているものが多く、日本の想定がいかに過小評価であるかを露呈している。

なお、RITEの想定では2040年の電源構成に占めるガス火力はCCS付を含めると20~30%程度とされている。第7次エネルギー基本計画も「現実的なトランジションの手段としてLNG火力を活用する必要」があるとしている。よく参照される電力中央研究所の電源別ライフサイクルCO2排出量評価によれば、火力の中で最も温室効果ガス排出量が少ないのはガス火力で473.5g-CO2/kWh(石炭火力は942.7 g-CO2/kWh)とされている。ところが、昨年発表された研究論文によれば、米国産天然ガスは石炭よりも温室効果ガス排出量が多くなる可能性が指摘されている。産出する過程や液化、輸送する過程でも多く排出されるため、発電所にCCS設備を導入したとしても、排出される温室効果ガスがすべて回収されるわけではない。

原発と脱炭素火力の導入目標はあまりに非現実的であり、さらに、この2者とガス火力に多くを依存した脱炭素目標は達成できないことが初めから見えている。

欺瞞性

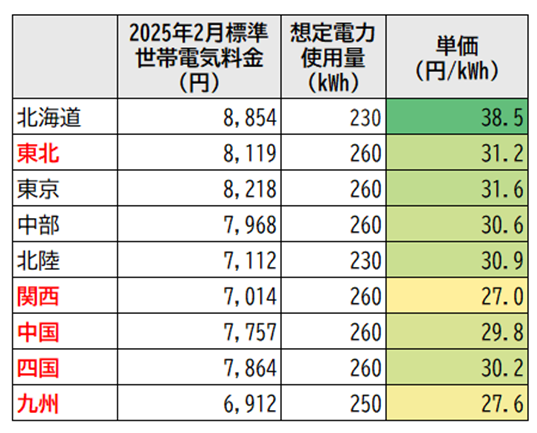

エネルギー基本計画では、「足下では、原子力の再稼働が進展している九州エリアや関西エリアでは、脱炭素電源の比率は高くなり、電気料金は他エリアよりも最大で3割程度安い状況にある。また、再稼働の効果は、電気料金の引き下げ等の形で需要家に還元されている」と、原発再稼働による電気料金値下げ効果が強調されている。しかし、原発を再稼働した電力会社は関西電力や九州電力だけでなく、四国電力、中国電力、東北電力もある。これらの事業者の電気料金と再稼働していない他の電力会社の電気料金は北海道電力を除き、大差ない。

むしろ問題は、再稼働の見通しの立たないまま垂れ流されている原発に対する巨額の安全対策投資と維持費である。原子力事業者の有価証券報告書を分析すると、原発で1kWhも発電しなかった原子力事業者の原発維持費は2011年度以来、平均年間1兆円を超えている。こうした費用は当然、電気料金に含まれている。つまり、原発再稼働により電気料金が値下げされるのではなく、原発の維持により電気料金は引き上げられているのだ。

非民主性

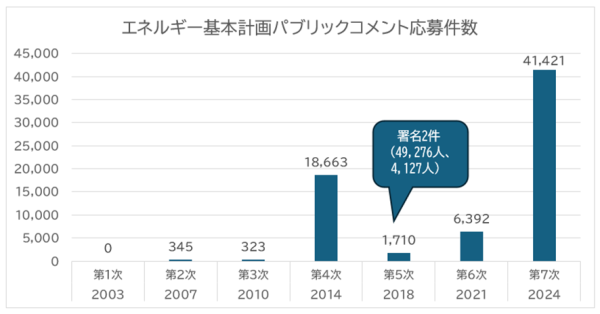

第7次エネルギー基本計画では、パブリックコメント応募件数は過去最高の41,421件となった。年の瀬も迫った2024年12月27日に意見公募を開始し、翌2025年1月26日に公募を締め切った。大半のパブリックコメントが数百件に満たないなかで、正月休みを挟む厳しいスケジュールのなかで、これほど多くの意見が提出されたこと自体が驚くべきことだ。

応募された意見への経産省の回答は意見が集約されているため、意見の多寡は定かではないが、経産省は会見で原発の積極的活用に否定的な声の数が多かったと明らかにしている。一方、経産省の説明では、原発依存度を可能な限り低減するという文言を削除した理由は、原子力産業界や原発立地自治体から要請があったからだという。パブリックコメント、または意見公募手続とは、「行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するもの」で、2005年6月の行政手続法の改正により導入された手続きだ。エネルギー基本計画自体は命令等には当たらないため任意で行われている手続きであるものの、法に則り提出された意見よりも、原子力推進により利益を得る関係者の法定手続き外での意見が重く取り扱われたと言える。

科学的で民主的なエネルギー政策に向けて

第7次エネルギー基本計画は、今回指摘した点以外にもきわめて多くの問題を抱えている。こうした問題は、エネルギー政策が利害関係者の事実上の談合によって感覚的に決定されているために生じている。近年、EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング、証拠に基づく政策立案)が政策決定過程の中で求められるようになったが、エネルギー政策においてEBPMは用いられていないと私たちは考える。例えば電源構成の決め方一つとっても、ほとんど議論はなく、経産省はRITE試算を金科玉条のように用いて押し通した。

納得性と道理性のある政策形成には事実に基づく民主的な議論が必要だと私たちは考える。そのためには、偏向性の強い審議会の委員構成、事務局主導の議論推進、おざなりなパブリックコメントの取り扱いなど、改善すべき点が数多くある。私たちは微力ではあるが、こうした改善と脱原発を求めてこれからも活動していく。

以上

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。