原子力小委員会参加記⑭長期停止期間運転期間除外制度パブリックコメントへ

3月24日、44回原子力小委員会が開催された。テーマは「原子力に関する最近の動向」と原発の長期停止期間を運転期間から除外する制度の「基準審査」だった。

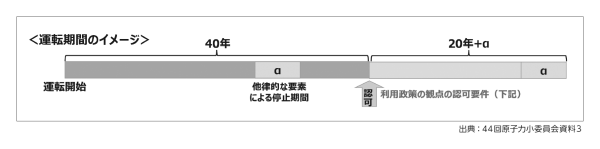

前者では、事務局から直近の原発に関する国内・国外動向および第7次エネルギー基本計画について報告があり、加えてIEA(国際エネルギー機関)が1月に発表した“The Path to a New Era for NuclearEnergy”の概要が録画で報告された。同報告では国の支援が原子力推進のかなめであることが強調された。後者では37回・40回会合でも議論された原発の新規制基準対応などの長期停止期間を原発の運転期間から除外する新しい制度(2023年の改正電気事業法で導入された)の詳細が議論された。

改正電事法で定められた延長認可の主な要件は 1号:平和目的であること、2号:設置許可の取消や運転停止命令などの処分を受けていないこと、3号:延長が非化石エネルギー源の利用促進と電力安定供給確保に資すること、4号:法令遵守体制の整備、事業遂行態勢の見直し・改善に継続的に取り組むことが見込まれること、5号:運転期間延長期間が20年を超える場合、20年を超える期間がイ~ホの運転停止期間を合算した期間以下であること<イ) 安全規制等に係る法令等に対応するため、運転を停止した期間、ロ)行政処分により運転を停止した場合には、当該行政処分の取消し・無効等により、運転を停止する必要がなかった期間、ハ) 行政指導に従って運転を停止した期間、ニ)仮処分命令を受けて運転を停止した場合には、当該仮処分命令の取消し等により、運転を停止する必要がなかった期間、ホ)他の法令による処分であって取消しが確定したもの等、予見し難い事由に対応するため、運転を停止した期間>。

これまでの議論では4号・5号要件のあいまいさが残ることが指摘されていた。今回、事務局は特に5号要件の事例を示すことで、制度のあいまいさを解消しようと試みた。具体的には原子力規制委員会が東京電力柏崎刈羽原発に出した核燃料移動禁止命令の期間(2021年4月14日~2023年12月27日)と、同じく原子力規制委員会が日本原電の敦賀原発2号機審査資料で行われたボーリング柱状図データ書換え問題に関連して業務プロセスの構築が確認されるまでの間は、審査会合を実施しないとした期間(2021年8月18日~2022年10月26日)、及び審査資料の誤りをめぐって補正申請を求め、審査再開を決定するまでの期間(2023年4月18日~2023年9月6日)が例として示された。

私は主に以下の通り発言した。

第7次エネルギー基本計画において2040年の電源構成に占める原子力比率2割という非現実的な目標が設定されたことをきわめて残念に思う。そのうえで4点発言する。

1 核燃料サイクル

英国の原子力事業者は経済性の観点から使用済み燃料の再処理やプルトニウムのMOX利用を拒否してきた。海外の再処理委託もなくなり、再処理顧客のいなくなった英国政府は再処理を終了する一方、プルトニウムの用途を検討していたが、今年に入ってプルトニウムを固定化処理したうえで地層処分することを決定した。さらに2月26日には英国政府は国内にあるイタリアのプルトニウム約1.58トンを有償で引き取るとも発表した。現在、英国内にある日本の21.7トンのプルトニウムについても、英国にMOX燃料工場はなく、利用できるあてはないので、経産省は引き渡しにむけて所有者である事業者や英国との調整を進めていただきたい。

2 MOX再処理について

フランスで行われる計画の使用済みMOX燃料の再処理実証研究について青森県は、発生する特定放射性廃棄物が、日本原燃と1985年に締結した基本協定書に定める受入れ・一時貯蔵の対象には含まれないとしている。一方、フランスの国内法では外国の放射性廃棄物の国内引き取りは認めておらず、再処理後に発生する廃棄物の国内滞在期間はフランスと輸出国の間の合意文書に示された日を超えないこととされている。日本政府は何を根拠にこの実証研究の認可をだすのか。また、何を根拠にフランスと廃棄物の返還時期を合意するのか。

3 運転期間延長について

前提として、すでに電気事業法において運転延長認可制度が法制化されているが、私はこの制度に反対の立場であることを改めて明言しておく。たとえば40年超運転の場合、多くの炉で原子炉の劣化状況を確認する監視試験片はなくなる。そのため、2022年の33回原子力小委で電気事業連合会が説明した通り、使用済監視試験片を再生利用する方針だが、試験片の中には原理的に再生できないものがある。試験片がないということは、劣化状況もわからないということだ。そのような原子炉の運転を認めることは原子力基本法に記載された安全性を確保するという国の責務に反している。

4 運転期間延長制度詳細について

以前の原子力小委で事務局から、運転期間の延長審査は事務方が書面上で実施するとの説明があったと記憶している。だが透明性・公開性の観点からは、第三者を交えての審査を公開で行うべきと考える。この点、再考いただきたい。

また、4号要件について、どのような状態になれば適合しなくなったと判断するのかがよくわからない。仮に延長を認可した場合でも、地震などにより長期停止を余儀なくされることも地震国日本では当然ありえること。たとえば柏崎刈羽原発は2から4号機が2007年の中越沖地震以来およそ18年間停止中だ。このようないつ動くとも知れない原発が存在することは電源投資の予見性を損なう。また動かない原発への維持費を電気料金に転嫁することで電力消費者の負担ともなる。利用政策は原子力事業者のみならず、他の電気事業者や電力消費者のことも考慮するべきと考える。このような場合でも延長認可を認め続けるのか。

他の委員からは、エネルギー基本計画で原発を持続的に活用すると書き込まれたことを歓迎するコメントが相次いだ。また運転期間延長についても容認する意見が相次いだ。

一方、透明性という観点では、私を含め3名から、改善の余地がある旨の発言があった。ただし、事務局からは法律上、第三者審査を求める構成とはなっていないとして、私の意見を明確に否定する回答があった。提出された申請を経産省内で処理するという。原子力小委での議論は終結し、いずれパブリックコメントにかけられることとなる。

なお事務局からは、核燃料サイクルについては今後小委の議題として検討するとの回答があった。

(松久保 肇)

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。