関西電力老朽原発高浜1、2号機&美浜3号機延長認可等取消訴訟 中性子照射脆化 最新の議論が法廷で繰り広げられる

『原子力資料情報室通信』第604号(2024/10/1)より

関西電力老朽原発高浜1、2号機&美浜3号機延長認可等取消訴訟

中性子照射脆化 最新の議論が法廷で繰り広げられる

老朽原発40年廃炉訴訟市民の会 柴山恭子

2016年4月14日、関西電力高浜原発1、2号機の運転期間延長認可の差し止めを求めて名古屋地裁に提訴した老朽原発40年廃炉訴訟(認可後、請求を取り消しに変更、のちに美浜原発3号機も提訴)は、8年を経て今年4、5月に証人尋問を行い、7月19日に終結しした。判決は来年3月14日です。

高浜1号機は、原子炉容器の中

中性子照射脆化(ちゅうせいししょうしゃぜいか/長年、中性子を浴び続けると原子炉容器の鋼鉄がもろくなる)が全国の原発の中で最も進んでいる数値が出ています。同機は今年11月で運転開始50年です。

原子炉容器の鋼鉄は、高い温度では延びて壊れ、低い温度ではねばり強さを失い、もろくなって割れて壊れます。その移り変わりの温度を脆性遷移温度(ぜいせいせんいおんど)といいます。脆性遷移温度は、脆化が進むと上昇します。高浜1号機の原子炉容器は、40年運転時点(第4回監視試験)で99℃と全国の原発の中で最も高い数値でしたが、2023年に関電が提出した第5回試験結果では、105℃とさらに上昇しました。第4回と第5回の間はほとんど停止していたにもかかわらず!

規制基準で求められているPTS評価とは

原子炉容器の中性子照射脆化の進み具合を監視するために、原子炉容器と同じ鋼材の監視試験片を炉内に入れておき、10年おきくらいに取り出してもろさの具合を調べます。その結果と予測式などを使って、今後、運転を続けると原子炉容器がどのくらいもろくなるかを予測評価する決まりになっています。

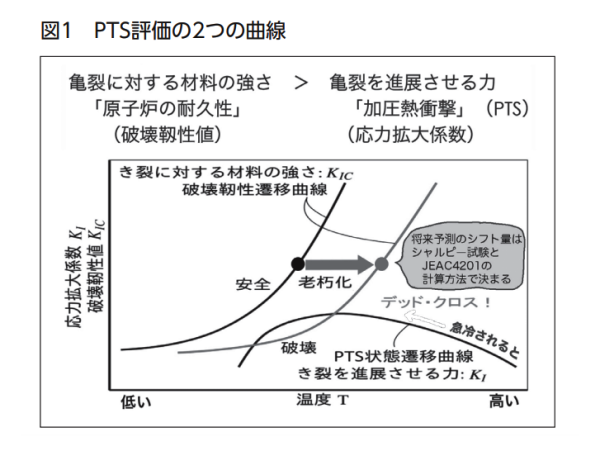

配管破断などで緊急炉心冷却装置(ECCS)が作動し、原子炉容器が冷却水で一気に冷やされ収縮した時に、外面との温度差で強い引っ張り応力がかかります。これを加圧熱衝撃=PTSと呼び、図1の右下の右から左に山なりにカーブする曲線で示されます。

この時に内面にひび割れがあると、ひびを広げようとする力を受けますが、原子炉容器の鋼材がこの力に耐えられる靭性(=粘り強さ)を評価した曲線が破壊靭性遷移曲線で、図1の左から右に上昇する曲線で示されます。中性子照射脆化で原子炉容器がもろくなると、破壊靭性遷移曲線は右にシフトします。原子炉容器にひび割れがあることを想定して、加圧熱衝撃(PTS)が、原子炉容器の粘り強さ(靭性)を上回らないか(デッド・クロスしないか)を評価します。デッド・クロスは原子炉容器の脆性破壊を意味します。

当訴訟で明らかとなったずさんな試験や審査 集大成の意見書を書籍化

原子力規制委員会は、関西電力のPTS評価を妥当として運転期間延長認可を行いましたが、当訴訟では、規制委が監視試験片の原データも確認せず、評価を左右する重要な設定条件となる熱伝達率の数値も確認せず、関西電力の評価結果をうのみにして認可していたこと、さらに、関電は、監視試験のうち破壊靭性試験は、10年ごとの各取り出し回次に原子炉容器の母材と溶接金属の2種類の監視試験片のどちらかの種類しか試験していなかった(九州電力や四国電力は毎回の取り出しで両方とも試験している)という手抜き試験の実態が明らかとなりました。

しかし、被告・国は、このような試験、審査に何ら問題はないと開き直っています。

これに対して、井野博満さんをはじめとする原発老朽化問題研究会メンバーによる中性子照射脆化問題の集大成とも言える意見書を提出しました。また、同研究会と原子力資料情報室、当弁護団・市民の会が協力して意見書を書籍化することもできました。『原発の老朽化はこのように 圧力容器の中性子照射脆化を中心に』(2023年5月15日、原子力資料情報室発行)をぜひお読みください。

証人尋問は中性子照射脆化問題について

証人尋問は、PTS評価のうち、破壊靱性遷移曲線とPTS状態遷移曲線について、それぞれ分けて行われました。一般的な証人尋問では、証人は法廷に一人で、原告・被告双方が主尋問や反対尋問を行いますが、今回は双方の証人2人が、同時に法廷にいる中で、証人を交互に尋問する形となり、相手の証人の証言を聞いているので、ポイントを掴んで証言しやすく、傍聴者もわかりやすかったと思います。

不確実性の大きさと社会的受容

4月26日の破壊靱性遷移曲線についての証人は、

原告 井野博満さん(東京大学名誉教授、金属材料学)、

被告 鈴木雅秀さん(長岡技術科学大学名誉教授、原子力安全・原子炉構造・材料研究)

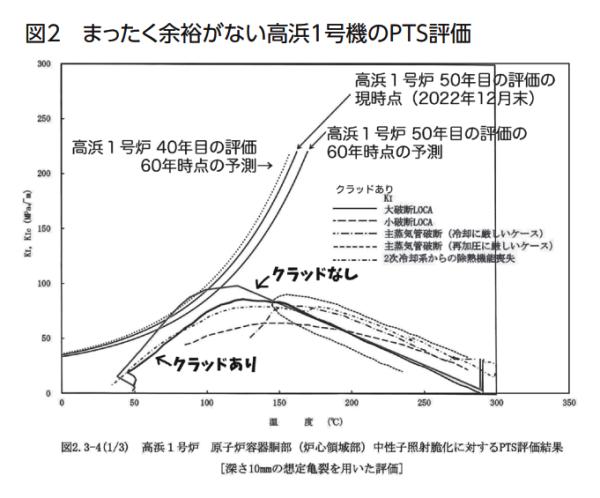

原告側証人の井野さんは、「原子炉容器が破裂する事態は、福島の事故を超えるような大事故になるおそれがあるので、絶対に起こしてはならない」「2つの曲線は計算によるもので実証されたものではないから、ある程度離れていなければならない」と証言(図2)。

東大名誉教授で破壊力学の権威・岡村弘之さん(被告・国が金科玉条のごとく根拠とする国プロ(PTS報告書1992年)の破壊靱性評価の取りまとめを担当)も、かつて井野さんへの私信の中で、玄海原発1号機のPTS評価に対して、「諸々の不確実性が、図に示す50℃の隔たり、WPS(warm pre-stressing)効果*を含めて65℃の余裕でカバーできると考えてもらえるかどうかが、判断の要になるでしょう。」などと述べて、不確実性の大きさと、public acceptanceが得られるかどうか、「社会的受容」の重要性を指摘しています。この私信を証拠提出し、井野さんは、破壊力学の専門家が市民の理解を非常に重視されていることに感銘を受けたと述べました。

被告側証人の鈴木さんは意見書で、中性子照射脆化やその評価の問題は世界の研究者が50年以上取り組んできて未だ継続中であり、司法の場で決着することはあり得ない、などと述べています。しかし、私たちが裁判所に求めているのは、何が正しいのかを科学的に決着することではありません。研究者の結論を待っていては取り返しのつかない原子力災害が起こるリスクがあるときに、住民・市民を守る視点に立って判断をしてほしいということです。評価結果に十分な保守性が確保されているかどうか、原子力規制委員会が保守的な知見を考慮したかを、裁判所は厳格にチェックしなければなりません。

被告証人・鈴木さん「井野先生の言ってるとおり」

鈴木さんは、原子力機構で長年研究員を務め、中性子照射脆化の評価の規格策定の委員であった方(今も委員)です。

破壊靱性遷移曲線は、本来、破壊靱性試験片のデータで求めるのが理想だということは、鈴木さんも認めていました。しかし、破壊靱性試験片は大きいので、原子炉容器に入れられた監視試験カプセルには、少ししか入っていません。例えば高浜原発1号機の場合、40年間で得られた破壊靱性試験データは9つしかありません。

そこで、現行の評価では、破壊靱性遷移曲線の将来予測のシフト量(図1参照)には代替的な手法が用いられています。比較的多く入っているシャルピー試験片から得た脆性遷移温度のデータを使って求めた関連温度**の移行量を、破壊靱性温度移行量と等価とみなして、破壊靱性遷移曲線をシフトします。

なお、シャルピー試験は、振り子を振り下ろして試験片を割り、その吸収エネルギーを測定する簡易な方法です。機械で引っ張って材料の粘り強さを計測する破壊靱性試験の方が正確に測定できます。

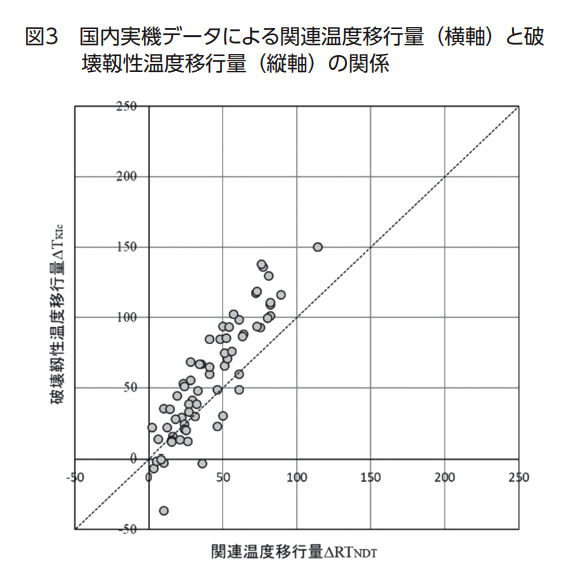

この関連温度移行量=破壊靱性温度移行量という前提が成り立っていない、関連温度移行量より破壊靱性温度移行量のほうが大きい傾向があることを、論文や米国原子力規制委員会のデータをもとに、原告側は主張してきました。破壊靱性温度移行量のほうが大きいということは、関連温度移行量で破壊靱性遷移曲線をシフトさせると過小評価になってしまうのです。

そして、原告側の主張は、昨年7月に原子力規制庁が提出した「国内実プラントデータによる破壊靱性値に関する検討」で裏付けられました。国内実機データで関連温度移行量と破壊靱性温度移行量を比較したところ、破壊靱性温度移行量の方が大きい傾向が出ていたのです(図3)。井野さんは、原発老朽化問題研究会のメンバーらとともにこのデータを検討し、追加意見書を提出しました。

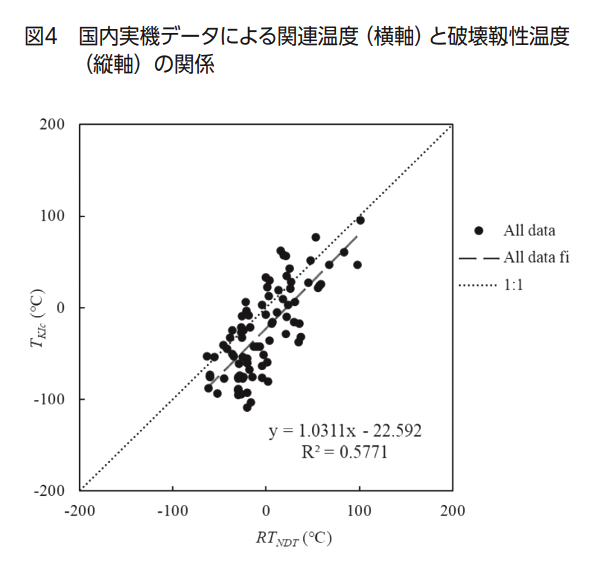

ところが、規制庁は、今年3月、証人尋問間近となった時に、移行量ではなく素点(関連温度、破壊靱性温度の絶対値)を比較して移行量不足とは見えないような解析結果を出してきました(図4)。

井野さんは急きょ、原発老朽化問題研究会メンバーらとこのデータを検討して追加補充意見書を作成。

昨年の規制庁の移行量の比較は、照射前の観測値と照射後の観測値の差を取ることで中性子照射の影響を抜き出しているが、今年3月のデータは素点を両軸にとっているため、金属組成や熱処理の違いなど中性子照射以外の影響が際立って相関がぼやけてしまうこと、さらに、この素点を母材と溶接金属に分けてみると、破壊靱性温度の方が大きい傾向が現れることを明らかにしました。これを示し、規制庁の素点の解析は適切ではなく移行量不足は明らか、現行の規定を見直すべきと証言しました。

これについて鈴木さんは、規制庁の素点の解析に問題があることは「井野先生の言ってるとおりだと思います」「私も、この解析についてはあまり賛成してません」と述べました。しかし、実機のデータはまだ検討の端緒に着いたところ、一つ一つのデータを吟味しなくてはわからないと、移行量不足については判断を避けました。また、2000年以降の(国際的な)データを見ると、等価性はいいという印象があると述べました。でも、その等価性のよいデータが被告側から示されることはありませんでした。

証人尋問:PTS状態遷移曲線の評価の違法性 クラッドの影響のいいとこ取り評価

5月10日は、PTS状態遷移曲線について、証人尋問が行われました。

原告 高島武雄さん(元小山高専教授、伝熱工学)

被告 中村秀夫さん(日本原子力研究開発機構の研究者)

現行の評価の規格(JEAC4206-2007)には、PTS評価においてクラッド(原子炉容器の内面に肉盛溶接されているステンレス製の内張り)の記述はなく、原子炉容器の内面に表面き裂があると想定して評価することになっています。争点となっているのが、「クラッドのありなし問題」。

クラッドは断熱材の役割をするので、熱伝導解析(温度分布の解析)でクラッドを考慮するとPTSが小さくなります。一方、ステンレス(クラッド)は炭素鋼(原子炉容器の母材)よりも冷やされた時に縮みやすいので、応力は大きくなります。PTSは大きくなります。

原告側は、規格にクラッドの記載がない以上、クラッドを考慮せず、表面に亀裂があると想定して評価すべきと主張しています。

関電の評価は、クラッドの影響のいいとこ取りをして、熱伝導解析ではクラッドを考慮してPTSを小さくし、応力解析ではクラッドを考慮していません(PTSが大きくならない)。その根拠として、30年以上前に行われた国プロ「PTS調査報告書」(1992年)でそうなっているからと言いますが、この時の実験はクラッドなしの試験体で行われました。クラッドのない実験だったことは、被告側証人の中村さんも認めていました。それに、この報告書にはクラッドという文言は全く出てきません。

原告側は、高島さんの意見書をもとに、「PTS調査報告書」の後に出た論文を示し、①クラッドを一貫して考慮しない場合(母材=炭素鋼の熱伝導率・熱膨張率で計算)、②関電や「PTS調査報告書」と同様、熱伝導解析ではクラッドを考慮し(ステンレス鋼の熱伝導率で計算)、応力解析ではクラッドを考慮しない場合(炭素鋼の熱膨張率で計算)、③クラッドを一貫して考慮した場合(熱伝導率・熱膨張率ともステンレス鋼で計算)の比較では、クラッドのいいとこ取りをした②のやり方が最も余裕があり、クラッドを全く考慮しない①は厳しくなるが、③の一貫してクラッドを考慮した場合が最も厳しくなることを、尋問で明らかにしました。

意見書や証人尋問調書などは当訴訟ホームページの「訴訟資料」に掲載しています。

高浜1号機は現時点でもデッドクロス

図2でご覧いただいたように、関電が裁判所の求めに応じて作成したクラッドなしのPTS状態遷移曲線を、昨年、関電が発表した50年目の監視試験結果のPTS評価の図に重ねてみると、現時点(2022年12月末)での破壊靱性遷移曲線も含めて、完全にデッドクロスします。破壊靱性遷移曲線にも、移行量不足やデータの少なさ、計算手法といった過小評価要素があるので、現時点でも脆性破壊のおそれがあることは明白、同機は直ちに止めるべきです。

裁判所が、規制庁・規制委員会や専門家の検討を待つことなく認可を取り消す判断をするよう、その背中を押すため、公正な判決を求める署名に取り組んでいます。ご協力をよろしくお願いいたします。

老朽原発40年廃炉訴訟:運転開始40年を超える関西電力高浜原発1、2号機と美浜原発3号機の運転期間延長認可や設置変更許可等関連する許認可を対象として、その取り消しを求める行政訴訟です。原子力規制委員会の審査、許認可の違法性そのものを争っています。争点は、大きく分けて4つ、①老朽化(原子炉容器の中性子照射脆化、電気ケーブル)②地震③火山④その他(使用済み核燃料の保管や核のごみ最終処分先確保の審査不存在ほか)です。証人尋問は、原子炉容器の中性子照射脆化の問題について行われました。

老朽原発40年廃炉訴訟市民の会 toold-40-takahama.com/

図2:昨年、関電が発表した高浜1号機の50年目の監視試験結果のPTS評価に、関電が裁判所の求めに応じて作成したクラッドなしのPTS状態遷移曲線を(クラッドについては後述)重ねた。50年目の評価では、破壊靱性遷移曲線とPTS状態遷移曲線が極めて近接している。

* WPS効果(高温予荷重効果):PTS時、応力拡大係数が破壊靱性値に接近する以前の高温領域で、き裂に荷重がかかると、冷却過程の応力拡大係数が単調減少している領域では、応力拡大係数が破壊靱性値を上回っても脆性破壊が生じない現象。き裂先端で加工硬化やき裂先端の鈍化が起こることなどがその理由とされる。しかし、この現象が起こるかどうかの定量的な評価は困難。

** 関連温度は脆性遷移温度と似たようなもの。落重試験による初期値(照射前)に、シャルピー試験による脆性遷移温度移行量を足して求める。関連温度については、『原発の老朽化はこのように 圧力容器の中性子照射脆化を中心に』(2023年5月15日 原子力資料情報室発行)のQ&Aの6を参照。

図3:原子力規制委員会 第60回技術情報検討会2023.7.27「資料60-1-3 実プラントのデータによる破壊靭性に関する検討」より

図4:原子力規制委員会 第64回技術情報検討会2024.3.27「資料64-1-3 実プラントのデータによる破壊靭性に関する検討(その2)」より

『原子力資料情報室通信』は1976年1月以来、毎月発行している当室の機関誌です。A4判・16ページで国内外の最新の情報、論説、レポートなどをお届けしています。原子力資料情報室の正会員・賛助会員もしくは年間購読をお申し込みの方には毎月上旬に郵送にてお届けいたします。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。