第7次エネルギー基本計画 許されない原発積極活用路線

『原子力資料情報室通信』第608号(2025/2/1)より

第7次エネルギー基本計画(エネ基)策定が大詰めを迎えている。年の瀬も迫った12月25日、経産省の審議会「基本政策分科会」が開催され、27日~1月26日までパブリックコメントが実施された(地球温暖化対策計画(温対計画)、GX2040ビジョンも同時にパブリックコメント実施)。発電部門は温室効果ガスの最大の排出源のため、これらの計画は相互に関係しているのだ。政府はパブリックコメント後、2月中旬にはこの3つの計画を閣議決定するとみられる。

国連気候変動枠組条約締約国は2025年2月までに2035年までの温室効果ガスの排出削減目標(Nationally Determined Contribution、NDC)を条約事務局に提出する必要がある。これは同年開催されるCOP(例年11月前後に開催)の9~12ヵ月前までに事務局に提出することが求められているためだ。12月末に案決定、1月にパブリックコメント、2月に閣議決定・NDC提出というこの日程はぎりぎりのスケジュールだと言える。

ただし締め切りがあることは以前からわかっていた。案を検討した複数の審議会では議論が不十分との声が上がった。またパブリックコメント後、提出までの時間は1か月程度しかなく、これでは国民の意見を聴いた、という格好を作る程度の意味しかない。なぜ余裕を持って審議を行わないのか疑問が残る。また、前回の2020年のNDC提出時、日本は3月30日提出と締め切りを超過していた。他の締約国の提出日もまちまちで、2月提出という締め切りは必ずしも守られていない。

1 原発積極活用路線

7次エネ基では、これまでエネ基で記載されてきた、原発の「可能な限り依存度を低減する」が削除された。これまで国は原発依存度について、福島第一原発事故前の30%程度から20%(2030年度目標)に減らしたことが、依存度低減の中身であると説明してきた。7次エネ基案でも20%という依存度を変えなかったにもかかわらず、依存度低減という文言が削られ、「必要な規模を持続的に活用」する方針が示されている。さらに、2023年の「GX実現に向けた基本方針」では「廃炉を決定した原発の敷地内」に限定されていた次世代革新炉への建て替えを、「廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内」へと条件を緩めた。岸田前内閣が突き進んできた原発積極活用路線を、原発依存度低減もあり得ると発言してきた石破茂首相率いる内閣でも踏襲しているどころか、さらにアクセルを踏んでいることがうかがえる。

2 原発再稼働

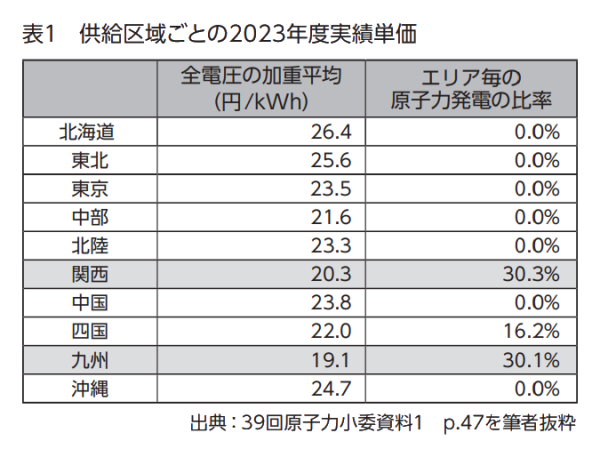

7次エネ基には原発再稼働により「電気料金は他エリアよりも最大で3割程度安い」「再稼働の効果は、電気料金の引き下げ等の形で需要家に還元」といった文言が躍っている。表1に経産省が原子力小委員会で説明した供給区域ごとの電力料金単価を一部抜粋した。網掛け部分は経産省が赤字で示していた2エリアになる。着目したいのは原発を再稼働させた四国は強調されていない点だ。それもそのはず、四国は中部よりも単価が高くなっているのだ。なぜだろうか。

米国原子力エネルギー協会の米国の事業者の規模別、プラント規模別の原発の発電コスト1)によれば、燃料費はどの規模でもあまり変化が見られないが、資本費・運転費は、単一炉しかない原発が、また1プラントしか持たない事業者の運転費が高い。原子炉1基のみのサイト、または1つの原発サイトしかない事業者は人件費や設備の維持管理に必要なコストをほかの炉やほかの原発サイトと共有できずコストが上がっているのだ。

関西・九州はかなり早い段階で原発再稼働し、複数の原子炉が稼働中だ。一方、四国では伊方3号のみの再稼働で、コスト分散ができていない。その結果、比較的コスト高となったと推定できる。

さらに大きな課題がある。再稼働に事業者が投じている安全対策費だ。たとえば、先月再稼働した東北電女川2号は7100億円の安全対策費を投じた。当初申請の見積額が140億円だったことを考えると大幅な過小見積もりだ。ちなみに女川2号の建設費は3210億円なので、当初建設費の2倍近くのコストを投じたことになる。このような巨額投資は当然、原発のコスト競争力を引き下げる。

表1に戻ろう。2023年、中部電・関西電・九州電を除く大手7電力は規制料金の大幅値上げを行った。その際、東北電・東京電・中国電・北陸電は原発再稼働を見込んで、1%~2%ほど値上げ幅を縮小した。標準家庭の電気料金に換算すると月額100円から200円程度だ。一方、北海道電は再稼働に要している費用を原価に含めて値上げした。原発を再稼働できていない電力の多くも原発再稼働を見込んだ料金設定を行っているので、原発を再稼働させても電気料金は下がらない2)。

3 原発新設支援策

原発は3E(経済効率性、安定供給、環境性)を兼ね備えた電源だから、安全性を高めて推進する、と政府は主張する。だが、この間の原子力小委では、事業者は原発新設のリスク(巨額のコスト、長期の建設期間)は民間事業には引き受けられないので国による原発新設支援が必要だ、と発言してきた。7次エネ基では脱炭素電源の「市場環境の変化等に伴う収入・費用の変動に対応できるような制度措置や市場環境を整備」する方針だ。奇妙なのは3Eのうち経済効率性が全く無視されていることだ。英国で建設中のヒンクリーポイントC原発では建設費が2基で最大9兆円超になると報告されている。これはかなり高額だが中国がアルゼンチンで建設しようとしていた原発も1基1兆円だった。

政府は、原発の発電コストについて、2024年時点の試算でおよそ7200億円/基と見積もったうえで12.5円/kWh~(2040年時点)と比較的安価な電源とした。ところが、建設費が3000億円増えると、すくなくとも3円/kWh程度は増加する。英国のように建設費4兆円となれば33円/kWh増加となる。原発はもはや風力や太陽光といった電源にコストで勝てる状況では全くない。

安定供給についても、福島第一原発事故後、すべての原発が停止したことや、2022年、フランスで56基ある原子炉のうち30基以上が停止したことを考えると、むしろ、原発は安定供給と相反する電源である。しかも、燃料の面でも、ウランはすべて輸入であることや、世界のウラン供給の半分はカザフスタンや軍事クーデターがあったニジェール、ロシア、中国などが産出し、その将来的な供給は不安定である。つまり、原発は安定供給にも資さない。

事故からまもなく14年、政府は福島第一原発事故の反省を投げ捨て、原発積極推進路線に舵を切った。ただ、原子力小委員会で複数の委員が「最後のチャンス」と発言している通り、原子力業界は追い詰められている。再稼働させないという活動がこれまで以上に重要となる。

2 原発再稼働

7次エネ基には原発再稼働により「電気料金は他エリアよりも最大で3割程度安い」「再稼働の効果は、電気料金の引き下げ等の形で需要家に還元」といった文言が躍っている。表1に経産省が原子力小委員会で説明した供給区域ごとの電力料金単価を一部抜粋した。網掛け部分は経産省が赤字で示していた2エリアになる。着目したいのは原発を再稼働させた四国は強調されていない点だ。それもそのはず、四国は中部よりも単価が高くなっているのだ。なぜだろうか。

米国原子力エネルギー協会の米国の事業者の規模別、プラント規模別の原発の発電コスト1)によれば、燃料費はどの規模でもあまり変化が見られないが、資本費・運転費は、単一炉しかない原発が、また1プラントしか持たない事業者の運転費が高い。原子炉1基のみのサイト、または1つの原発サイトしかない事業者は人件費や設備の維持管理に必要なコストをほかの炉やほかの原発サイトと共有できずコストが上がっているのだ。

関西・九州はかなり早い段階で原発再稼働し、複数の原子炉が稼働中だ。一方、四国では伊方3号のみの再稼働で、コスト分散ができていない。その結果、比較的コスト高となったと推定できる。

さらに大きな課題がある。再稼働に事業者が投じている安全対策費だ。たとえば、先月再稼働した東北電女川2号は7100億円の安全対策費を投じた。当初申請の見積額が140億円だったことを考えると大幅な過小見積もりだ。ちなみに女川2号の建設費は3210億円なので、当初建設費の2倍近くのコストを投じたことになる。このような巨額投資は当然、原発のコスト競争力を引き下げる。

表1に戻ろう。2023年、中部電・関西電・九州電を除く大手7電力は規制料金の大幅値上げを行った。その際、東北電・東京電・中国電・北陸電は原発再稼働を見込んで、1%~2%ほど値上げ幅を縮小した。標準家庭の電気料金に換算すると月額100円から200円程度だ。一方、北海道電は再稼働に要している費用を原価に含めて値上げした。原発を再稼働できていない電力の多くも原発再稼働を見込んだ料金設定を行っているので、原発を再稼働させても電気料金は下がらない2)。

3 原発新設支援策

原発は3E(経済効率性、安定供給、環境性)を兼ね備えた電源だから、安全性を高めて推進する、と政府は主張する。だが、この間の原子力小委では、事業者は原発新設のリスク(巨額のコスト、長期の建設期間)は民間事業には引き受けられないので国による原発新設支援が必要だ、と発言してきた。7次エネ基では脱炭素電源の「市場環境の変化等に伴う収入・費用の変動に対応できるような制度措置や市場環境を整備」する方針だ。奇妙なのは3Eのうち経済効率性が全く無視されていることだ。英国で建設中のヒンクリーポイントC原発では建設費が2基で最大9兆円超になると報告されている。これはかなり高額だが中国がアルゼンチンで建設しようとしていた原発も1基1兆円だった。

政府は、原発の発電コストについて、2024年時点の試算でおよそ7200億円/基と見積もったうえで12.5円/kWh~(2040年時点)と比較的安価な電源とした。ところが、建設費が3000億円増えると、すくなくとも3円/kWh程度は増加する。英国のように建設費4兆円となれば33円/kWh増加となる。原発はもはや風力や太陽光といった電源にコストで勝てる状況では全くない。

安定供給についても、福島第一原発事故後、すべての原発が停止したことや、2022年、フランスで56基ある原子炉のうち30基以上が停止したことを考えると、むしろ、原発は安定供給と相反する電源である。しかも、燃料の面でも、ウランはすべて輸入であることや、世界のウラン供給の半分はカザフスタンや軍事クーデターがあったニジェール、ロシア、中国などが産出し、その将来的な供給は不安定である。つまり、原発は安定供給にも資さない。

事故からまもなく14年、政府は福島第一原発事故の反省を投げ捨て、原発積極推進路線に舵を切った。ただ、原子力小委員会で複数の委員が「最後のチャンス」と発言している通り、原子力業界は追い詰められている。再稼働させないという活動がこれまで以上に重要となる。

『原子力資料情報室通信』は1976年1月以来、毎月発行している当室の機関誌です。A4判・16ページで国内外の最新の情報、論説、レポートなどをお届けしています。原子力資料情報室の正会員・賛助会員もしくは年間購読をお申し込みの方には毎月上旬に郵送にてお届けいたします。 ご入会・定期購読のお申込み │ バックナンバーのご注文(CNICの本屋さん)

2 原発再稼働

7次エネ基には原発再稼働により「電気料金は他エリアよりも最大で3割程度安い」「再稼働の効果は、電気料金の引き下げ等の形で需要家に還元」といった文言が躍っている。表1に経産省が原子力小委員会で説明した供給区域ごとの電力料金単価を一部抜粋した。網掛け部分は経産省が赤字で示していた2エリアになる。着目したいのは原発を再稼働させた四国は強調されていない点だ。それもそのはず、四国は中部よりも単価が高くなっているのだ。なぜだろうか。

米国原子力エネルギー協会の米国の事業者の規模別、プラント規模別の原発の発電コスト1)によれば、燃料費はどの規模でもあまり変化が見られないが、資本費・運転費は、単一炉しかない原発が、また1プラントしか持たない事業者の運転費が高い。原子炉1基のみのサイト、または1つの原発サイトしかない事業者は人件費や設備の維持管理に必要なコストをほかの炉やほかの原発サイトと共有できずコストが上がっているのだ。

関西・九州はかなり早い段階で原発再稼働し、複数の原子炉が稼働中だ。一方、四国では伊方3号のみの再稼働で、コスト分散ができていない。その結果、比較的コスト高となったと推定できる。

さらに大きな課題がある。再稼働に事業者が投じている安全対策費だ。たとえば、先月再稼働した東北電女川2号は7100億円の安全対策費を投じた。当初申請の見積額が140億円だったことを考えると大幅な過小見積もりだ。ちなみに女川2号の建設費は3210億円なので、当初建設費の2倍近くのコストを投じたことになる。このような巨額投資は当然、原発のコスト競争力を引き下げる。

表1に戻ろう。2023年、中部電・関西電・九州電を除く大手7電力は規制料金の大幅値上げを行った。その際、東北電・東京電・中国電・北陸電は原発再稼働を見込んで、1%~2%ほど値上げ幅を縮小した。標準家庭の電気料金に換算すると月額100円から200円程度だ。一方、北海道電は再稼働に要している費用を原価に含めて値上げした。原発を再稼働できていない電力の多くも原発再稼働を見込んだ料金設定を行っているので、原発を再稼働させても電気料金は下がらない2)。

3 原発新設支援策

原発は3E(経済効率性、安定供給、環境性)を兼ね備えた電源だから、安全性を高めて推進する、と政府は主張する。だが、この間の原子力小委では、事業者は原発新設のリスク(巨額のコスト、長期の建設期間)は民間事業には引き受けられないので国による原発新設支援が必要だ、と発言してきた。7次エネ基では脱炭素電源の「市場環境の変化等に伴う収入・費用の変動に対応できるような制度措置や市場環境を整備」する方針だ。奇妙なのは3Eのうち経済効率性が全く無視されていることだ。英国で建設中のヒンクリーポイントC原発では建設費が2基で最大9兆円超になると報告されている。これはかなり高額だが中国がアルゼンチンで建設しようとしていた原発も1基1兆円だった。

政府は、原発の発電コストについて、2024年時点の試算でおよそ7200億円/基と見積もったうえで12.5円/kWh~(2040年時点)と比較的安価な電源とした。ところが、建設費が3000億円増えると、すくなくとも3円/kWh程度は増加する。英国のように建設費4兆円となれば33円/kWh増加となる。原発はもはや風力や太陽光といった電源にコストで勝てる状況では全くない。

安定供給についても、福島第一原発事故後、すべての原発が停止したことや、2022年、フランスで56基ある原子炉のうち30基以上が停止したことを考えると、むしろ、原発は安定供給と相反する電源である。しかも、燃料の面でも、ウランはすべて輸入であることや、世界のウラン供給の半分はカザフスタンや軍事クーデターがあったニジェール、ロシア、中国などが産出し、その将来的な供給は不安定である。つまり、原発は安定供給にも資さない。

事故からまもなく14年、政府は福島第一原発事故の反省を投げ捨て、原発積極推進路線に舵を切った。ただ、原子力小委員会で複数の委員が「最後のチャンス」と発言している通り、原子力業界は追い詰められている。再稼働させないという活動がこれまで以上に重要となる。

2 原発再稼働

7次エネ基には原発再稼働により「電気料金は他エリアよりも最大で3割程度安い」「再稼働の効果は、電気料金の引き下げ等の形で需要家に還元」といった文言が躍っている。表1に経産省が原子力小委員会で説明した供給区域ごとの電力料金単価を一部抜粋した。網掛け部分は経産省が赤字で示していた2エリアになる。着目したいのは原発を再稼働させた四国は強調されていない点だ。それもそのはず、四国は中部よりも単価が高くなっているのだ。なぜだろうか。

米国原子力エネルギー協会の米国の事業者の規模別、プラント規模別の原発の発電コスト1)によれば、燃料費はどの規模でもあまり変化が見られないが、資本費・運転費は、単一炉しかない原発が、また1プラントしか持たない事業者の運転費が高い。原子炉1基のみのサイト、または1つの原発サイトしかない事業者は人件費や設備の維持管理に必要なコストをほかの炉やほかの原発サイトと共有できずコストが上がっているのだ。

関西・九州はかなり早い段階で原発再稼働し、複数の原子炉が稼働中だ。一方、四国では伊方3号のみの再稼働で、コスト分散ができていない。その結果、比較的コスト高となったと推定できる。

さらに大きな課題がある。再稼働に事業者が投じている安全対策費だ。たとえば、先月再稼働した東北電女川2号は7100億円の安全対策費を投じた。当初申請の見積額が140億円だったことを考えると大幅な過小見積もりだ。ちなみに女川2号の建設費は3210億円なので、当初建設費の2倍近くのコストを投じたことになる。このような巨額投資は当然、原発のコスト競争力を引き下げる。

表1に戻ろう。2023年、中部電・関西電・九州電を除く大手7電力は規制料金の大幅値上げを行った。その際、東北電・東京電・中国電・北陸電は原発再稼働を見込んで、1%~2%ほど値上げ幅を縮小した。標準家庭の電気料金に換算すると月額100円から200円程度だ。一方、北海道電は再稼働に要している費用を原価に含めて値上げした。原発を再稼働できていない電力の多くも原発再稼働を見込んだ料金設定を行っているので、原発を再稼働させても電気料金は下がらない2)。

3 原発新設支援策

原発は3E(経済効率性、安定供給、環境性)を兼ね備えた電源だから、安全性を高めて推進する、と政府は主張する。だが、この間の原子力小委では、事業者は原発新設のリスク(巨額のコスト、長期の建設期間)は民間事業には引き受けられないので国による原発新設支援が必要だ、と発言してきた。7次エネ基では脱炭素電源の「市場環境の変化等に伴う収入・費用の変動に対応できるような制度措置や市場環境を整備」する方針だ。奇妙なのは3Eのうち経済効率性が全く無視されていることだ。英国で建設中のヒンクリーポイントC原発では建設費が2基で最大9兆円超になると報告されている。これはかなり高額だが中国がアルゼンチンで建設しようとしていた原発も1基1兆円だった。

政府は、原発の発電コストについて、2024年時点の試算でおよそ7200億円/基と見積もったうえで12.5円/kWh~(2040年時点)と比較的安価な電源とした。ところが、建設費が3000億円増えると、すくなくとも3円/kWh程度は増加する。英国のように建設費4兆円となれば33円/kWh増加となる。原発はもはや風力や太陽光といった電源にコストで勝てる状況では全くない。

安定供給についても、福島第一原発事故後、すべての原発が停止したことや、2022年、フランスで56基ある原子炉のうち30基以上が停止したことを考えると、むしろ、原発は安定供給と相反する電源である。しかも、燃料の面でも、ウランはすべて輸入であることや、世界のウラン供給の半分はカザフスタンや軍事クーデターがあったニジェール、ロシア、中国などが産出し、その将来的な供給は不安定である。つまり、原発は安定供給にも資さない。

事故からまもなく14年、政府は福島第一原発事故の反省を投げ捨て、原発積極推進路線に舵を切った。ただ、原子力小委員会で複数の委員が「最後のチャンス」と発言している通り、原子力業界は追い詰められている。再稼働させないという活動がこれまで以上に重要となる。

(松久保 肇)

1) “Nuclear Costs in Context” www.nei.org/resources/reports-briefs/nuclear-costs-in-context 2)「原発再稼働で電気料金はどうなるのか?―答え 多くはたいして変わらない―」 cnic.jp/47519 CNICブリーフ「122円 過大評価される原発再稼働」 cnic.jp/47001 「東北電力女川原発2号機再稼働をめぐる報道ファクトチェック」 cnic.jp/52017『原子力資料情報室通信』は1976年1月以来、毎月発行している当室の機関誌です。A4判・16ページで国内外の最新の情報、論説、レポートなどをお届けしています。原子力資料情報室の正会員・賛助会員もしくは年間購読をお申し込みの方には毎月上旬に郵送にてお届けいたします。 ご入会・定期購読のお申込み │ バックナンバーのご注文(CNICの本屋さん)

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。

原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。